庭文庫のオープン直前と直後

2018年4月28日、良い庭の日にオープンする、と決めてから、オープン日にはどんな人でも出入りできる「オープニングパーティー」もやろう!と考えていました。

せっかくお客さんが来てくれるのだから、来てくれた人に地域の美味しいものも食べて欲しい。この地域のことを知ってほしい。

すぐそばの有機農家さんのつくるスープ、おばあちゃんたちがつくるパウンドケーキや特産のスルメの麹漬けや手作りこんにゃく、お揚げなどの店を、地域の方にお願いして当日、出店してもらうことになりました。

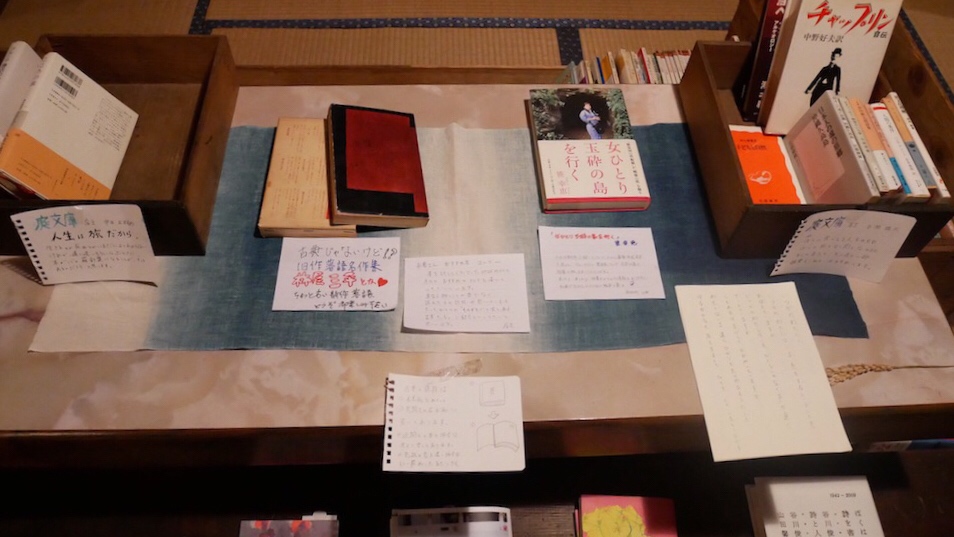

そのほかにも出張古本屋時代から応援してくれたお客さんからメッセージをもらったり、東京の友人たちがレンタカーを借りて東京から恵那市まで古本回収の旅を企画してくれたり、そんないろんな方の力を借りて、ぎりぎりまで準備を進めていました。

ばたばたとしたオープン直前は、マリッジブルーならぬオープンブルーに陥っていました。

「楽しいことは、はじまると終わってしまう」

「いつまでもお祭りの前のような今の状況が続いて欲しい」

と、ひとり布団の中で泣いたりしていました。

本当に人が来てくれるんだろうか、地域の人に出店をお願いしたけれど、ご飯は売れるんだろうか、とドキドキしていたオープン直前。

ですが、蓋をあけてみると1日で約100名以上のお客さんが。

開店のお祝いをもらったり、本を買ってもらったり、お祝いの言葉を沢山いただきました。

とても嬉しいはずなのに、人ごとみたいに「よかったなあ」と思うだけで、全く実感がありません。

実感がないまま、GWに突入し、お客さんは相変わらずたくさん来てくれましたが、なんだか違和感がありました。

店主としてしっかり来客の対応をしなくてはいけない、笑顔でお店を走り続け、平日は資金を増やすために市役所で働き、テレビ、雑誌、新聞の取材を受けていく中で、笑顔をつくるのが、つらくなったこともありました。

お客さんが畳間にいる間は邪魔しないように、奥に引っ込んだり、話したそうな雰囲気があれば話しかけたり、そんな小さな気を使っていくうちに何かが摩耗していくような感じがしていたのです。

「はじめたかったのは、こういうお店だったんだっけ?」

とふと我にかえったのは、オープンして一ヶ月くらいしてからでした。

にこやかな笑顔、すばやい対応、お客さんと店主という一定の距離感。もちろん、普通のお店であればそれが正解なのだと思います。でも、私たちがはじめたかったお店ってそういうことだっけ?

庭文庫の「庭」

古本屋「庭文庫」として作って行きたい場所の理想ようなものが何個かあります。そのうちのひとつには、お家でもなく、外でもない、その中間としての「庭」のような場所をつくりたい、という気持ちがありました。

外にいるほど肩肘を張らなくても良いところ。でも誰でも自由に出入りのできる場所。外と内の中間の、曖昧な場所。お店のようで、お家のようで、そのどちらでもない場所。そんな場所を、都会ではなく、田舎につくりたかったはずでした。

しかし、実際にはオープンしてからは、いわゆる普通のお店として、店主は店主らしく、お客さんはお客さんらしくお店が続いていくような日々でした。

店主とお客さんという距離感は便利でありながら、関係がこわばる感じや、「あなた」として見て行きたい人を、「お客さん」という顔のない人として見てしまうこと。それらを寂しく感じていました。

お店にいても、すぐお家に帰りたくなってしまう。店主が心が休まらないのに、お客さんは曖昧な場所としてリラックスできるんだろうか?という疑問が頭をもたげていました。

もちろん、お客さんが来るのは嬉しい。本を買ってもらえるのも嬉しい。ただ、経済的な面で有利になりたいだけなら、きっと私たちは古本屋をはじめていない。

庭文庫は、私たちが息がしやすいようにはじめたお店なのだから、自分たちも楽にいられる場所でなくては、とはたと気が付いたのでした。

そうして、私は笑顔で明るく来客対応をすることを控えて、普通にお店にいるようになりました。そういう風にいられるようになるにはすこし時間がかかりました。

きっと、店主とお客さんの間を曖昧にすることで、すこし客足は減るだろう、と予感はしていました。しかし、今はそれでもいい。そうでなくては、長く庭文庫を続けて行くことができない。そんな風に感じていた5月末でした。

本をくれた人・池戸さん

池戸さんはある日、颯爽と庭文庫にやってきて「この前四千冊捨てちゃった。まだ本があるから、持って来るね」と笑顔で去っていき、その数日後ダンボールを抱えて再度来訪してくれた素敵なおじさまです。

箪笥が足りないなあと思っていると「家にいいのがあるから、庭文庫がやってる限り貸してあげる」と素敵な桐箪笥を持って来てくれたり、壊れた時計を見て「直すよ」と持って帰り、一枚板のかっこいい時計にリニューアルしてさっと置いて行くような方です。

そんな池戸さんにお話を聞きました。

ーどうして庭文庫に本を持って来てくれたんですか?

いやあ、若い人がこんなことやってるって聞いてさ、応援しなきゃ!と思って。でも、売り上げはちゃんとあげたほうがいいよ?大丈夫?

ー今の所、大丈夫です、多分。笑 持って来てくれたこの本はどんな本なんですか?

落語の本なんだけどね、新作落語。ただ丸念に出版された新作落語の本だから、もう新作じゃないよね。でも、古典でもない。なんかさ、面白くない?

ー超おもしろいです!ついでにポップ書いてくれませんか?

いいよ!こうさ、庭文庫はふたりが大事にしていることを譲らずに今後もやっていったらいいよ。絶対お客さんつくから。物販するなら、その置く物にもこだわってさ。俺、革細工もやってるんだけど、今度持って来るね!

そんな池戸さんがくれた本は今も庭文庫に置かれています。

次回はオープンして、二ヶ月目から三ヶ月目の庭文庫についてです。

「私たちがやりたかったお店」に気が付いてから、庭文庫はどう変化していったのか。こうご期待ください。

あわせて読みたい