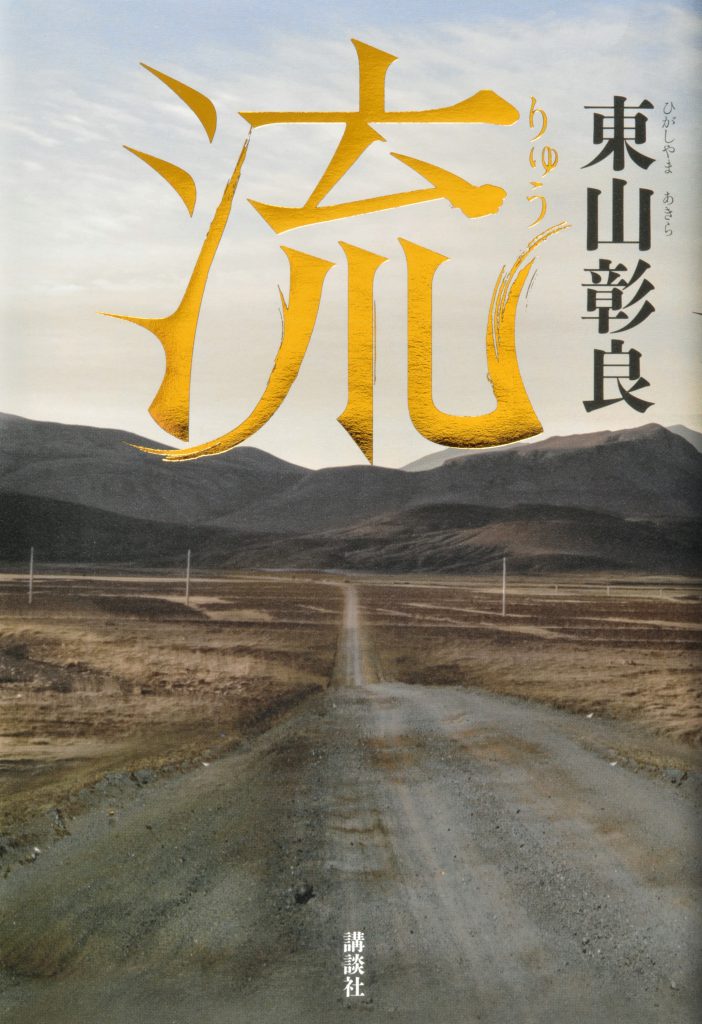

第153回直木賞受賞作、『流』。

主人公の葉秋生(イエ チョウシェン)は台北の高等学校に通う17歳。1975年、蒋介石が死去した翌月、主人公の祖父・葉尊麟(イエ ヅォンリン)が何者かによって殺されてしまう。祖父は山東省出身、国民党に加担していたことから、死を巡って物語は大きく動き始める。

第二次世界大戦と国共内戦を遠景に、中国大陸から台湾、日本へと舞台を広げる一つの家族の物語。そして、主人公は祖父の死に隠された物語と出会い、少年から青年へと成長を遂げていく。

東山 彰良 (ひがしやま あきら)1968年台湾生まれ。5歳まで台北で過ごした後、9歳の時に日本に移る。福岡県在住。2003年、『逃亡作法 TURD ON THE RUN』で作家デビュー。『流』で第153回直木賞を受賞。

「東山彰良」に自身のルーツをこめて

‐まず、「東山彰良」という名前に関して、このペンネームはどこから来ているのでしょうか?

なるべく自分と関わりのあるペンネームにしようと思って考えた名前です。

僕は台湾生まれだけど、家族のルーツは山東省にあるので、それをひっくり返して「東山」にしたんです。

‐本名ではなくあえて日本人のようなペンネームを付けられたのは、なぜでしょうか?

僕が最初に書こうと思っていた小説は、ハリウッド映画のようなエンターテインメント作品だったんです。

本名で書いていたら、日本の読者は歴史的な重いものを書いている作家と誤解するかもしれない。

でも、僕が書きたかったのは単純な娯楽作品で、悪いやつがいたり、良いやつがいたり、銃撃戦もあったり。

そんな楽しめる作品だったんです。名前で誤解を与えたくなかった、というのがあります。

‐それが、デビュー作になる『逃亡作法 TURD ON THE RUN』でしょうか?

そう。ただ単純に、娯楽作品を書きたかった。それならば、国籍という色眼鏡をかけてもらわない方が良いと思って。

‐『逃亡作法 TURD ON THE RUN』には、日本人のみならず韓国人や中国人が出てきますが、それにはどういった意図があったのでしょうか?

このときは、本当にハリウッド的なものが書きたくて、ハリウッド的なものといえば、舞台は当然アメリカですよね。

それで、アメリカといえば多民族国家で白人もいれば黒人もいて、アジア系もいる、ラテン系もいる。

人種間の埋め難い溝から生まれてくる葛藤が、物語の根底にはあると思っていて、それを日本で再現してみようと思ったんです。

日本での多国籍系を考えると、中国系、朝鮮系、台湾系だから、あえて登場させました。日本の中で、いわゆるマイノリティといわれる人たちを使いたかったんです。

作家になってから、ずっと書きたいと思っていた家族の物語

‐東山さんが小説を書こうと思った経緯は何だったのでしょうか?

小説を初めて書いたときは、博士課程に在籍していたころで、博士論文を書きたくないという逃避から小説を書き始めた、というのはありますね。

机に向かって何かをやっていると、あたかも論文を書いているように見えるかもしれないし(笑)。

でも、実際に小説を書いてみると、心が落ち着くことがわかりました。

それが衝撃的で、僕はこれを必要としていたんだな、って。今までは、消去法で物事を選んできたんです。

サラリーマンになりたくないから、大学院へ。博士論文がモノになりそうもないから小説を書いてみるか、と。

しかし、小説というものに出会ってからは、積極的にこの道を進んでいます。

‐作家になられたときから家族のお話を書きたかったと、東山さんは他のインタビューでもおっしゃっていましたが、今回の『流』を書くきっかけは何だったのでしょうか?

作家になってから、家族の話をいずれは書きたいと思っていたけど、当時の筆力では書ききれないのでは?との不安がありました。

書きたいという思いを抱えながらも、ずっと手を付けられずにいたのですが、2年前に書いた『ブラックライダー』が僕の中で非常に満足のいく出来栄えだったので、そろそろ家族の物語を書けるぐらいに筆力がついてきたんじゃないかな、と。

‐今回の『流』で家族のお話を書きたかった、ということを達成しましたね。

そうですね。ただ当初の書きたかった話は、祖父を主人公に、1930年代の中国を舞台にした小説でした。

祖父とは疎遠だったんですけれど、祖父が亡くなってから祖父のかつての人となりを聞くに及んで、祖父の人物像に興味をもつようになったんです。

祖父の物語を書くために前々から準備もしていたんですが、それも『流』であらかた使ってしまいましたね。

温厚な祖父の、血気盛んな一面を知って始まった

‐今回の『流』では、東山さんのお父さんを主人公のモデルにされているのでしょうか?

はい。ただ、主人公の年齢的には、父より10歳若く、僕より10歳上ですが。そもそも、『流』は、祖父の話を書く前の肩慣らしというか、練習をしてみようと思って取り掛かった作品でした。あまり気負わずに書くことができて、かえってそれが良かったのかなと思います。

‐『流』の中に出てくる祖父・葉尊麟はとても魅力的な登場人物ですが、モデルはご自身の祖父なのでしょうか?

そうです。僕が子どものときに見ていた祖父は、本当に温厚でいつも古新聞に習字の練習をしているような人だったんです。祖父が亡くなってから、わりと気の荒い、血気盛んなおじいちゃんだったことがわかって、それで人となりに興味を持ったんです。

祖父も葉尊麟同様、戦争で亡くなった友人の子どもを引き取って育てていましたね。

周りから大変だろうと言われても、「いや、箸が一膳増えるだけのこと」と言っていました。

‐とても、かっこいい祖父ですね。

祖父は超えられない、という感じがありました。祖父が家族みんなを守るような、大きな存在でした。

‐1970年代の台湾を舞台としているのには、東山さんご自身が1970年代の台湾で生活をされていた背景があったからなのでしょうか?

そうですね。僕が肌感覚で知っている台北と父のエピソードを織り交ぜても不自然ではない時代ですし、僕は5才のときに一度日本へ来ているので、自分の人生はそこで一区切りだなと思うんです。

それ以前、それ以降というのがあって、台湾のことを思い出すと、その時代のことが一番鮮明に思い出されるんです。

新しい台北ももちろん知っていますが、どこかよそよそしくて、無機質のように映りますね。

‐『流』では、中国大陸へと話が広がって行きますが、取材では中国大陸にも足を運ばれたのでしょうか?

この『流』のために、というわけではなく、祖父の物語を書こうと長年資料を集めていたんです。

中国の山東省に、かつての祖父の兄弟分がまだいらして、もう90歳を超えていたのですが、7年前ぐらいに父親と二人で、この方を訪ねて青島へ行きましたね。

‐山東省での取材は順調に行かれたのでしょうか?

たいしたトラブルもなく、会いたい人に会えて、祖父の兄弟分の家に泊まって話を聞いて、さらに彼を青島市内に招いてホテルに泊まりながら、二日がかりぐらいで話を聞きました。僕は山東の方言がわからないので、父親に間に立ってもらって、通訳をしてもらいましたよ。

空いた時間は本屋さんで山東省の戦争の資料を買いました。ビジュアル的なものも欲しかったので、日本軍が初めて青島に侵略したときの写真がいっぱい載っている本とか買いましたね。

‐東山さんご自身が自分の家族を築く前とその後とで、「家族」というものの捉え方に関して変化はあったのでしょうか?

それはありましたね。子供のころは、上に大人がいっぱいいて、僕らを守ってくれていたけど、当然年が経つと、先に生まれた人が1人逝き2人逝き、うちの父親ももう70過ぎました。

そうすると、父が逝ってしまった後は、年齢的に僕が一番上になるんですよ。

僕は、祖父のように、戦争で命のやりとりをした経験もないですし、追い詰められた時に選択を迫られたこともないんですよね。

戦争を経験した大人たちのような、「たくましさ」はおそらく無いと思うのですが、それでも自分が一番上に立ったときには、もし僕にちゃんと力があるのであれば、祖父たちがやったようなことを自分も担いたいと思います。

国家に対する帰属意識が薄いなかで、音楽も自分のルーツだと思う。

‐台湾と日本を行き来するなかでご自身のアイデンティティーに悩まれたことはなかったのでしょうか?

常にそういう問題はありますね。

普段の生活は中国名なので、小学校のときは周りの友達と名前の構造が違うし、台湾に帰ったとしても日本で生活をしているので、物の考え方や物腰が日本式になっていて周りの子ども達と違う。

どちらにいても輪の中には溶け込めるけど、どこかしら、しっくり来ない感じは常にありました。

例えば、お前は自分を台湾人と思うのか、中国人と思うのか、日本人と思うのか、どれか一つを選べと言われるとすごく困っちゃいます。

国家に対する帰属意識が僕はすごく薄いので、個人としてしかわからないんですよ。

誰かを好きになったときには、その人の国籍が何であろうと当然関係ないし、誰かのことが苦手だと思うときにも、何人とか関係なく、特定のその人が苦手だという考え方しかできない。

僕自身に関しては、客観的にみて、「台湾で生まれて日本で育った人間」だとしか思えないんですよ。

ただ、それは子どものときに、他人とちょっと違うことは別に悪いことじゃないと開き直っちゃうことができたからかもしれませんね。

‐国家に対する帰属意識は薄いとおっしゃっていましたが、作品を書かれる上で、ご自身のルーツをどれだけ意識されるのでしょうか?

作品を書く上で、台湾というルーツを意識したのは、『流』が初めてですね。

長く日本で生活をしていて、日本のことも故郷だと思っています。

あと、読み手としては、僕のルーツとして捉えてもらえないかもしれないけど、『イッツ・オンリー・ロックンロール』という本も、僕は僕自身のルーツのような気がします。

博多の中年バンドの物語なんだけど、僕はずっと福岡で暮らしているし、音楽もすごく好きで、僕が根を張っている部分や好きなことを書いているので、ルーツの一部分だと思います。

‐たしかに東山さんの書く本には、音楽がよく出てきますよね。それは書くストーリーによって音楽を選んで聴いているのでしょうか?

そうですね、朝起きて、今日はこういう場面を書くんだというのがもうわかっているから、頭の中でどういう音楽が合うんだろうか、と考えますね。

やっぱり音楽にノセられて書きたいな、というところもあるので。

元気の良い場面だったら元気の良い曲をかけてみたり、ユーモラスな場面だったらユーモラスな曲をかけてみたりとか。

‐『流』のときはどんな音楽を聴いていましたか?

ラモーンズ(1974年‐1996年、アメリカのパンクバンド)をよく聴いていたような気がします。

平和なときに、祖父が本当にやりたかったこと

‐『流』の出版に際して、戦後70年ということを意識されていたのでしょうか?

全くなかったですね。本を出してインタビューを受けるようになって、記者から指摘されて初めて、「戦後70年だったんだ、すごいタイミングで出してしまったな」って。

なので、よく戦争絡みのことを聞かれるんですけど、戦争の描写をしているのは当時の台北の空気を表現する手段なんですよ。

僕が暮らしていた1970年代というのは国共内戦の影響下にあったので、映画を観る前に国歌の斉唱があったり、学校で反共主義的なスローガンを叫ばされたり、『流』のなかにも書いてあるんですけれど、小学校2年生のときに図画工作の時間で人形を作って胸に星を書いたら、先生にそれは共産主義の印だと言われてぶん殴られたこともあります。それは台湾で生きていると当たり前のことだったんです。

日本に渡って振り返ってみると全然当たり前のことじゃないなと思いましたけど。でも、その空気感を表現するための国共内戦の描写なんです。

なので戦争に関して何かを語りたいとか、思想的なものがある、というわけではなくて、『流』という小説に限って言えば、本当に単純な青春小説として読んでもらうのが一番良いと思います。

‐わたしは『流』を読んで、祖父が朝に「豆花」(豆乳から作られるスイーツ)を買ってくれる描写が印象深く残っています。『流』では、国共内戦の影響が残る時代でありながらも、そこにある一家族の温かさを描かれているように思います。

祖父が本当にやりたかったことは、拳銃で人を守るのではなくて、平和なときであれば、孫のために朝早起きをして一杯の「豆花」を買ってくるような、そういう些細なことだったんじゃないかなと思うんです。

行ったことがなくても、ノスタルジーを感じてもらえれば。

‐『流』をどのような人たちに読んで欲しいのでしょうか?

たくさんの人に読んで欲しいですけど、台湾のことをあまり知らない人たちにも読んでほしいですね。

僕は読書傾向として英米や南米のものが多いんですが、南米のような自分が一回も行ったことのない場所であっても、よく書かれた小説を読むとノスタルジーを感じるし、ああ、自分も子ども時代こうだったって思える瞬間があるんです。

もし、『流』という作品に、そういう力があるとすれば、台湾のことをあまり知らない日本の方が読んでもノスタルジックな懐かしさを感じてもらえるでしょうし、台湾と日本の歴史的な一幕もわかってもらえるんじゃないかな、と思います。

あわせて読みたい