70年代カウンターカルチャー/サブカルチャーの祭典、パフォーマ70 HONMOKUが7月31日から開催されます。

戦後70年のなかで、70年代のカウンターカルチャー/サブカルチャーが果たしてきた役割とは何だったのか?

70年代とはどういう時代で、カウンターカルチャーやサブカルチャーとは何を指すのか?

そんな70年代カウンターカルチャー/サブカルチャーにまつわる疑問や想いについて、クリエイティブディレクター・榎本了壱さんと、パフォーミングアーツディレクター・岡崎松恵さんに語っていただきました。

芸術と時代の関係性、ポストモダンの衝撃

(写真:左が岡崎さん 右が榎本さん お二人の出会いはこちらから。)

‐お二人は知り合って長いのでしょうか?

岡崎:もう17年ぐらい。でも今回企画という形で初めて一緒にお仕事をしました。

‐お二人の出会いのきっかけに、「ダンス」があったそうですが、ダンスとは私たちがイメージするようなストリート・ダンスのことなのでしょうか?

榎本:もともと、ダンスというのは神様に伝え捧げる所作のようなものが、それを鑑賞する関係が作られて、長い時間かかって見世物に変わっていったわけですね。

見世物を高度化したのがバレエ。でもバレエも最初は、演じるよろこびが先行していた。近代になってバレエが舞踊に特化して登場してきたのが、モダンダンス。

物語性から純粋に動きに重点をおくものになっていき、さらには、60年代には、モダニズムに疑問をもったポストモダン・ダンスや、80年代には、ダンスそのものの作られ方を問うようなものとして、コンテンポラリー・ダンスが出てきます。

‐それは、60年代や70年代の時代性が反映された結果なのでしょうか?

榎本:そうですね。モダニズムというのは、大きくとらえると西洋主義なんです。

単純化することが最も美しいとか、合理的・機能的なものを追求していくことが近代主義でした。それに対して、合理的・機能的なもの=「シンプル・イズ・ベスト」じゃなくて、もっと装飾的で、いろんなものがごちゃごちゃに混ざりあっても良いんじゃない?と考えるのがポストモダン。

60年代の後半には、ダンスでもデザインでも思想においても、ポストモダンとなって行きました。

モダニズムに対する抵抗が起こって、大きな変わり目になっていきましたね。

だから、ダンスが上手くなくたって良いじゃないか、綺麗に飛んで回ってというよりも、椅子の上に、上がって降りて上がって降りて、ということだけやっても、これだってダンスじゃないの?というような、モダニズムが作り上げてきたことを全部疑いだしていく流れが出てくるんです。それが面白い。

(写真提供:yukiwo コンテンポラリー・ダンス。動かないダンスを続けていた黒沢の“偽装踊り”「ロマンチックナイト」)

粟津潔さん、天井棧敷・・・広がっていく「縁」

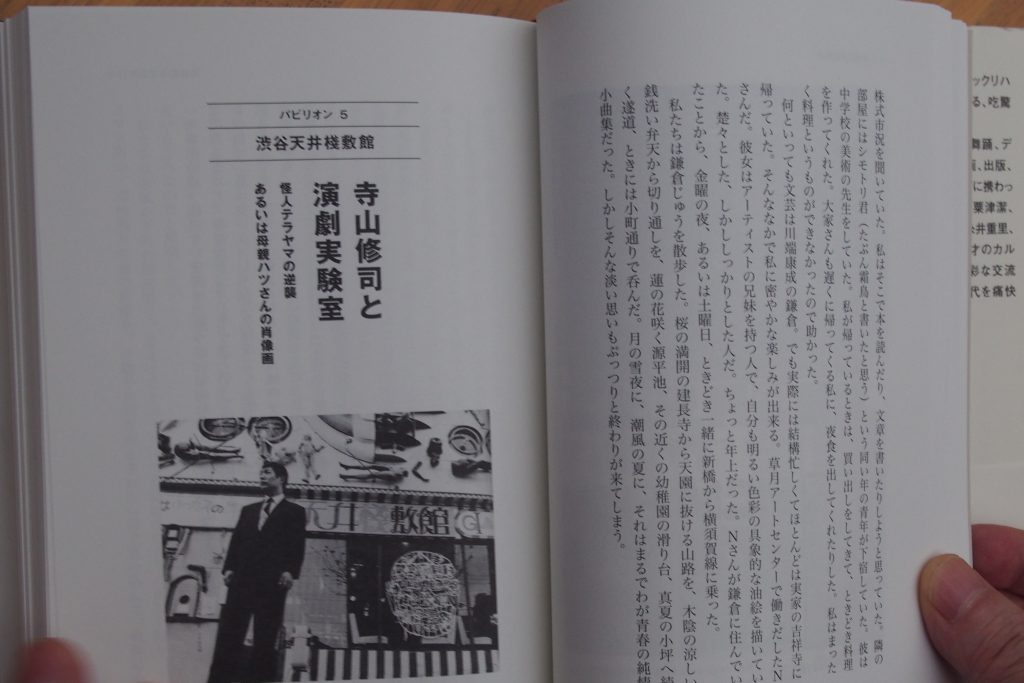

‐榎本さんといえば、寺山修司さんの作品の美術も手がけていますが、どのような経緯で天井棧敷を手伝うようになったのでしょうか?

榎本:僕のデザインの先生が武蔵美の粟津潔(1929-2009、紫綬褒章受賞)なんですけれど、粟津潔と寺山修司ってすごく仲良かったんです。

それで、渋谷に天井棧敷館という小さな劇場をつくるときに、粟津潔にそのデザインを頼むわけですね。

僕は、粟津潔を追いかけて武蔵美に行ったので、先生から、天井棧敷館の喫茶店とか看板とかのデザインを手伝ってくれ、と言われて、それで関わり出しました。

僕は、天井棧敷に関わるのが68年の末で、劇場の杮落しから色々と関わり始めるわけだけれども、本当をいうと、アングラはあまり好きじゃなくて、割と体制的というか、実験的なことは好きだけれども、アングラっていかがわしくて汚らしいとずっと思っていたんです(笑)。

岡崎:そうだったんだ(笑)。

榎本:でも、中に入ってしまうと、そんな事も言っていられなくて、ずるずると天井棧敷の仕事を手伝うようになって、ヨーロッパ公演までくっついていって、美術もつくり、人間が足りないから、舞台にも引っ張り出されるわけですよ。

安保闘争でわかったこと、社会は反応してくれる。

‐アングラを汚らしいと思っていたのは意外でした。60年代はどのような時代でしたか?

榎本:60年代は、実験の時代だったと思うんです。今までの体制的な演劇も、体制的な舞踊も、体制的なアートも、みんな60年代で壊れていく。

モダンダンスも土方巽が登場して「暗黒舞踏」だとか、土着的になっていくし、天井棧敷だとかのアングラ演劇も出てくるし。

‐60年代というと、安保闘争などの学生運動やヒッピーをイメージしてしまいますが、その辺の影響はあったのでしょうか?

榎本:私の同世代のちょっと思想的な連中はみんな、ヘルメット被って、角材もって、タオルで顔を隠して、警官と殴り合っていました。石投げ合って、火炎瓶投げ合って(笑)。

でも、政治的に暴れても、結局何も解決できなかった。

それは、政治に参加しなかった人間達にも、自分たちの世代が闘って、抵抗していったことが、挫折していくというようなことを味わいました。ちょっと行く先が見えなくなっちゃったね。

ただ、若い人たちが何か主張する事で、確実に社会は動くぞという実感だけは持ったわけですよ。

自分たちの意識している事、考えた事が通るかどうかは別にして、社会が反応する、というのがわかった。そのことはすごく大きかったんじゃないのかな。

僕たちの世代は「団塊の世代」、人口としてもボリュームが大きいし、生まれてすぐ幼稚園は増えるし、小学校は大きくなる。

私たちが生きていくために社会がどんどん拡大していった。そういう成長していく、膨張していく社会をずっと自分たちは体験してきている、だから、いままでに無かった事ができる、あるいは、少ししか無かったことが沢山出来るようになっていきました。

74年に「ビックリハウス」という雑誌を創るときも、そのヒントとして、「話の特集」という60年代に出来ていた雑誌があって、ああいう本をやりたいよね、とずっと思っていたのが出来るようになりましたし。何か新しい事をどんどん作れるチャンスがずっとあったな、という気がしますよね。

クリエーションの世界では、まだまだ闘えるなと思った70年代

‐70年代はどうだったのでしょうか?

岡崎:今の若い人たちって60年代には興味を持って学んだりするけれど、70年代はわからない、というようなイメージがあると思うんですよ。

抜け落ちている、知っている機会が少ない時代ですよね。

‐私もそのような一人です、ウッドストック・フェスティバルの記録映画などで60年代に触れることはありますが、70年代はイメージしづらいですね。

榎本:60年代に学生運動が終焉して、同世代的には、ああいうことではもう立ち行かないんだな、という思いはあったと思いますよ。

ただ、クリエーションの世界は、政治とは別で、演劇やら映像やらは反体制的なことをやってもまったく許されていました。

表現の世界ではまだまだ色んな闘いが出来るな、と思いましたよ。

具体的にヘルメットかぶって、火炎瓶投げるんじゃなくて、もっと刺激的な言葉、刺激的な映像を出すことで、自分の考えを主張していくことが出来たんです。

岡崎:それが70年代の空気?

榎本:うん。寺山さんも70年代にほぼ評価を獲得していくわけだから。演劇もかなり自由にやれるようになっていた。

反対的に、60年代のほうが、政治的に縛られちゃう。「なんかあいつ甘いよね」と言われちゃうんです(笑)。

でも70年代は、そういうことから自由になっていった。

70年代は、カウンターカルチャーからサブカルチャーに移っていく大きな過渡期でしたね。

アングラで、サイケで、インディビジュアルが、キーワードかもしれないね。

岡崎:個人的でありつつ、ジャンルを越えて大胆に交流していたようですね。

榎本:あと、いろんな事に人手が足りなかったね。黙っていても、仕事が来ていたし。

すごくエネルギッシュで、ポジティブだったね。

‐安保闘争で敗北感がありながらも?

榎本:うん。クリエーションにまで制御がかかってくるわけじゃなくて、そこは完全に解放区だった。

映画つくっても、演劇やったって、詩書いても、何してもOKだぜって雰囲気があったよ。政治的なことから離れられた瞬間かもしれないよね。

もうそこにこだわっていてもしょうがないから、自分たちが本当にやりたいことをやろうぜ、っていうことに気持ちが切り替わって行ったと思うな。

でも、気持ちの切り替えに4~5年はかかっていたと思うけどね。

カウンターカルチャーとサブカルチャーって何が違うの?

‐「カウンターカルチャー」と「サブカルチャー」の違いとは何でしょうか?

榎本:60年代はまさにカウンターカルチャーの時代で、体制的な文化に対して、若い人たちが全部抵抗していったわけですね、だから、60年代のキーワードの一つとしては、スクエアとヒップ。

体制的な、スクエア的な人間と、そういうものから外れて、枠組みの外で自由に生活する人たちをヒップ、それがヒッピーという言葉に変わって行きました。

『ホールアースカタログ』という本が出てくるけれど、その辺りは、明らかなカウンターカルチャー。

今までの生き方じゃない生き方を、俺たちのライフスタイルを、この本一冊で作り上げていこうね、っていう呼びかけだった。

‐カウンターカルチャーとは従来のものへの「抵抗」だったのですね。

榎本:うん。ところがね、そういう新しい考えを持って、抵抗してきた若い人たちが、ベトナム戦争が終わり、政治的な挫折をし始めて、体制の大きな流れのなかに取り組まれていく。

それでも、メインカルチャーとは違うことをなにかやろうね、と始まるのがサブカルチャーなんです。

もう、大きなカルチャーに対して抵抗をするのではなく、そのバイパスみたいなところで何かを始めちゃおう、という。

でも、80年代に入っちゃったら、サブカルチャーはもう完全に体制化しちゃいますね。

70年代に、「ビックリハウス」という雑誌をやっているときは、自分たちはサブカルチャーと思っていませんでした。カウンターカルチャーだと思っていた。抵抗している、と。(笑)

「パフォーマ70 HONMOKU」で伝えたいこと

‐ダンスを中心にお話を伺いましたが、ダンスに限らずパフォーマ70では、幅広いセクションを予定されていますよね?

岡崎:70年代のことを調べていくと、ダンスは演劇にも美術にも映画にも影響されていて、一つのジャンルでくくるということ自体が、この時代を表現することは難しいんじゃないかな、と思いましたね。だから最初の段階から、オールジャンルでした。

ただ、レジェンドという、その時代の旗手たちを集めましょう、というのは軸にありましたよね。

‐いま、70年代を取り上げる意義とは?

岡崎: 今回の出演者は、みな70年代を引き継ぐ実験的の精神で、やっている人たちなんです。

ジャンルを自分たちの表現世界の中で壊していくような人たち、国やジャンルを超えて、オリジナルな表現を求めて活動していっている人たち。

誰とも違う自分のものを世界に生み出して伝えていくのがアートの力だと思うんですよね。

でも、私たちはどうしても、ある枠組みに収まってしまうし、なかなか突破できないわけです。

そういう意味では、70年代、どうやって時代を切り開いてきたのか?という話や記録を通じて学べることはたくさんあると思う。

70年代をテーマにすることで、そういうことがクローズアップされれば良いかな、と。

‐今の時代だからこそ余計に伝えたいテーマとなるのでしょうか?

榎本:すべてのクリエーターというのは、基本は、「前を見る」。前を見ていると思うけど、時々、後ろを見ても面白いし、その必要もあるよね、という。

特に、今は、ダンスにしても、映像にしても、ちょっと行き詰まり感があります。

広告の世界にしたって、演劇だってそうだけど、いまひとつ新しい姿が見えていない。

そういうときは、前の時代はどうだったのかな?ということを見たりするのも良いんじゃないかなと思いますね。

あわせて読みたい