東京都伊豆諸島にある伊豆大島。東京の離島とも呼ばれるこの島で、23歳にして会社を立ち上げた若者がいます。そんな若者が目指しているのは、戦後にあった離島ブームの復活…そして何より、島を出て行ってしまった人の雇用の受け皿なのだといいます。

前回記事に引き続き、伊豆大島唯一のベンチャー企業「株式会社 イタドリ」の代表取締役愛甲大さんに、自身が立ち上げた会社の取り組みと伊豆大島の将来について語って頂きました。

難病の中の出会い、そして起業

-伊豆大島で会社を立ち上げられた愛甲さんは、元々伊豆大島に何か縁があったのでしょうか?

私は生まれや育ちは神奈川県の横浜で、伊豆大島に縁があったわけではないんですよ。

小さい頃は自分の住んでいる県の向こうにある島、という程度の認識しかありませんでした。

-伊豆大島に興味を持ったきっかけは?

2013年に伊豆大島で土砂災害があった時、私自身も難病にかかっていたんです。

臓器を摘出するか否かという瀬戸際で、病院にずっと入院し続けていました。

(写真:2013年伊豆大島土砂災害 土砂によって埋まってしまった道路)

そんな中、入院していた病室で見ていたテレビで伊豆大島の土砂災害の様子が流れていました。

この時、病と闘っていた自分の境遇と伊豆大島になんとなく重なりを感じたんですね。

その後、私は抱えていた病を克服し、病を患う以前と変わらないほど元気になりました。

一方で、災害直後の伊豆大島の姿が目に入ってくると、元気になった自分のように伊豆大島も災害から立ち直って欲しいと思うようになったんです。

伊豆大島のために力になりたい、そう思ったのが、イタドリという会社を立ち上げるきっかけにもなりました。

-実際に会社を立ち上げるポイントになったのは、何だったのでしょうか。

イタドリの取締役、柞磨(たるま)との出会いが大きなポイントですね。

柞磨は伊豆大島の建物のリノベーションなどを行うワークショップNATSUZEMI(夏ゼミ)に参加していて、元々伊豆大島の方々と親交がありました。

そんな彼も土砂災害の様子を見て、伊豆大島の為に何か起こしたいという気持ちを持っていました。

そんな彼との出会いがあって「イタドリ」という会社を立ち上げる事になりました。

-柞磨さんと出会い、初めて伊豆大島を訪れることになるかと思いますが、初めて島を訪れた時はどんな印象を持ちましたか?

(写真:伊豆大島 岡田港 Guilhem Vellut Okata @ Oshima)

正直な話、「あまり活気あふれる場所ではないなぁ〜」と感じました。その頃はまだ土石流の被害から4ヶ月しか経っておらず、道にはがれきを乗せて走るダンプカーがたくさんいて、今と比べると心なしか人通りも少ないようにも感じました。

運良く当時の町長とお話しする機会にも恵まれて島の状況を伺えたのですが、その時には復興計画もまだ策定段階で、町としても今後の進むべき道を模索している最中でした。しかし、島の自然や人の温かさに触れた時に「島で苦しんでいる方々のために何かできることをしたい」という気持ちが湧き上がってきたんですね。

-大島での第一歩だった訳ですね。

はい。柞磨や島の人々との出会いが、今のイタドリにつながっている事は間違いありません。

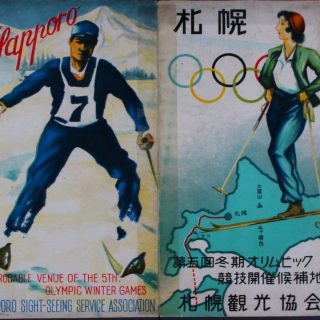

戦後の離島ブームが伊豆大島にもたらしたもの

(写真:戦後の離島ブーム真っ最中の大島の港の様子)

-戦後70年の間に過疎化が進んでしまった島も多いと聞きます。伊豆大島では過疎化が進んでいるのでしょうか。

人口自体は減っていますが、実は出生率は東京都の他の地域に比べて高くなっています。

それでも、過疎化が進んでしまっている。その背景には、戦後起きた離島ブームが終わってしまった事、そして島内産業の事情が挙げられます。

-離島ブームはなぜ起きたのでしょうか。

戦争が終結し、高度経済成長期になると、“憧れの南の島”へ旅をしたい人が急激に増えてきました。しかし、当時のハワイ旅行は高嶺の花、沖縄旅行はアメリカによって統治されていてパスポートやお金が必要、そんな背景がある中で、東京からも近く、南の島の雰囲気を楽しめ、ハワイや沖縄に比べたら格段に安く訪れる事ができる伊豆諸島は、当時の若者達にとって「理想の島」だったことには違いありません。そんな背景から離島ブームが起きました。

-ブーム中の伊豆大島は相当賑わっていたのでしょうか。

そうですね、伊豆諸島全体で見れば各地にホテルが次々と建設されました。大島にある元町港や岡田港にも客船が次々と訪れ、人でごった返していたようです。

(写真:昭和52年 観光客で賑わう元町港の様子)

-当時の写真を見ていると、大変多くの人が島を訪れていた事がわかります。

ブームの真っ最中には年間80万人もの人々が訪れていました。しかしながら、この離島ブームも海外旅行の大衆化、沖縄の日本返還、そしてバブル崩壊などの出来事を重ねて陰りが見えてきます。

-観光客は徐々に減っていったという感じでしょうか。

観光客の推移データなどを見ていても、少しずつ減っていったという感じです。

ブームが終わってしまった今では、観光客の数も年間20万人に減ってしまいました。

加えて、2013年の土砂災害があってからは更に観光客が減ってしまい、ある程度持ち直したものの、依然として危機的な状態にあると言えます。

-観光以外の産業はどのような状況にあるのでしょうか

現状、伊豆大島には観光以外の産業がほとんどないのです。もちろん椿油やくさや、明日葉といった島の外でも有名な大島産の特産物はあるのですが、残念ながらこれらの産業は島を支えられる規模ではありません。

(写真:伊豆大島の特産物「明日葉」 ©株式会社イタドリ)

その結果、若者が従事する産業が少ないので、大半の若者が大人になると島を出て行ってしまう。これが伊豆大島の直面している現実なのです。

イタドリが目指す“新しい離島ブーム”

-「イタドリ」ではどのような事業を行っているのでしょうか。

イタドリでは主に3つの事業を行っています。特産物の流通、イベントの開催、WEBやデザインなどのIT事業です。

-島でIT事業…失礼ながら、挑戦的な気もしてしまいます。

実はそんなに難しい話ではないんですよ。伊豆大島はインターネットなどのインフラは都心と同レベルに整備されています。

東京の都心からのアクセスも良く、行き来する事もそこまで難しくありませんからね。

-確かに、今はクラウドを使って地方で仕事をする人も増えていますね。

大島でこのような仕事をしているのは我々だけではありません。

大島の中でも、本島に住んでいたデザイナーの方が、結婚を機に島へIターンをしたりしています。

今後こういった形の仕事のスタイルが、島の中で定着していけば、いずれ伊豆大島にも様々な仕事が生まれるのではないか。そう思っています。

(写真:イタドリ主催の物産展 ©株式会社イタドリ)

-特産物の流通、イベントの開催などは島を直接PRできる機会になりますね。

特産物の流通やイベントの開催は、島を直に知ってもらうにはとてもいい機会だと思っています。

「イタドリ」では定期的に椿油やその他特産物を販売するイベントや、島をPRするイベントに積極的に参加しています。

このようなイベントを開催すると、物産を買う人達の表情や意見が直にわかりますから、物産品に対する意見や反応もわかりやすいです。

-「イタドリ」ならではの取り組みは行われていますか?

今我々が進めている取り組みとして「伊豆諸島のギフト」があります。

これは、伊豆大島はもちろん、伊豆諸島の内の5つの島の特産物を取り扱って1つのカタログギフトにしたという試みです。

(写真:伊豆諸島のギフト ©イタドリ株式会社)

-伊豆諸島の幅広い特産物が買える、という事でしょうか。

はい。このギフトは、購入者が伊豆諸島の様々な島の情報を知って頂くには非常に良い物になっていると思います。

そしてなにより、このギフトを通して島同士のつながりができ始めています。

-これまでは島同士のつながりが強くなかったと?

今まで伊豆諸島には、島同士で何か取り組むと言った事業が殆どないに等しい状態でした。

私は、島に昔のような賑わいを取り戻す。つまり新しい離島ブームを起こすためには、島の中の結束はもちろん、伊豆諸島全体で繋がりを作る必要があると思っています。

-「新しい離島ブーム」を起こすためには何が必要なのでしょう。

「イタドリ」の事業の最終目標は、島に再び活気が戻ってくることです。これを達成するためには単に観光客をたくさん呼べばいい、という話ではないと思っています。

例えば、「伊豆諸島のギフト」を通して生産者の顔や島の空気感に興味を持った人が観光以上の物を求めに島にやってきたり、島でITを含めた様々な産業を発展させる事で、一度島から出てしまった人が島へ戻るきっかけになったり、島で自分の仕事が出来るなら移住してもいいじゃないか、そんな風に思える人が増えればいいなあと思っています。

そんな機会を増やすためにも、我々のような島の外から来た会社が頑張り、島に根付かないといけないな、そう感じています。

-最後に愛甲さんの、現在の仕事に対する想いを聞かせてください。

(写真:伊豆大島の全景 the Izu oshima island / 伊豆大島 photo by woinary)

私は、自分が行った選択を、次の世代・さらに次の世代に対して責任を持って説明できるようにならなくては。と感じています。

良いか悪いかは別として、例えば日本においては、戦争前後の出生率の上昇と、その後の「優生保護法」による出生率の低下の影響で、他の国と比べていびつな人口動態が発生してしまいました。

この結果、先進国の中で人口が減少し、かつマイナスの経済成長が予測されている国は日本だけとなっています。

そして、これが年金などの社会保障制度問題のような形で現在にも影響を及ぼしているのは明らかです。

-戦後の日本が抱える非常に難しい問題ですね

はい。そんな時代の中で僕にできることは、いま自分が正しいと信じていることに関して責任を持って決断し、次の世代が幸せに暮らせるように紡ぎ出していく事だと思っています。

————-

【関連情報】

株式会社イタドリ 伊豆大島のベンチャー!

みんなでつくる「伊豆諸島のギフト」|「地元のギフト」カタログギフト

あわせて読みたい