たまたま本屋さんで目に入った一冊の本。

それは表紙に大きく「31cm」と書かれ、カラフルなイラストの帯が目を惹くものだった。中には、ヘアドネーションを取り巻くさまざまな人の物語が描かれている。

特定非営利保活動法人Japan Hair Donation & Charity(通称ジャーダック)監修のこの本は、著者がいない。その理由は、ウィッグを贈る人、受け取る人とその家族、ジャーダックの美容師など、さまざまな人たちの目線から語られているからだった。

ジャーダックが目指すのは、ウィッグをつけてもつけなくても、誰にも咎められない自由な社会。この本の終盤には、「必ずしもウィッグを必要としない社会へ」という章がある。

髪の毛がないことを特別視しない。

女性のスキンヘッドも当たり前に。

ウィッグをつける自由、つけない自由があり、

どちらも尊重できる。

そんなことが当たり前な社会になったらと思います。

この言葉たちが、「こうあるべき」という凝り固まった私の思考をゆるやかにほぐしてくれるのではないかと感じ、ジャーダックの代表理事・美容師 渡辺貴一さんにお話を伺った。

インタビューではヘアドネーションの当事者だけに留まらない、「なぜ私たちは周りの目を気にして生きなければいけないのか」「これだけたくさんのものやサービスが溢れているのに、なぜいつまでも生きづらいと感じるのか」そんな問いを投げかけられる時間となった。

ヘアドネーションでは、社会問題のたったの1%しか解決ができていない

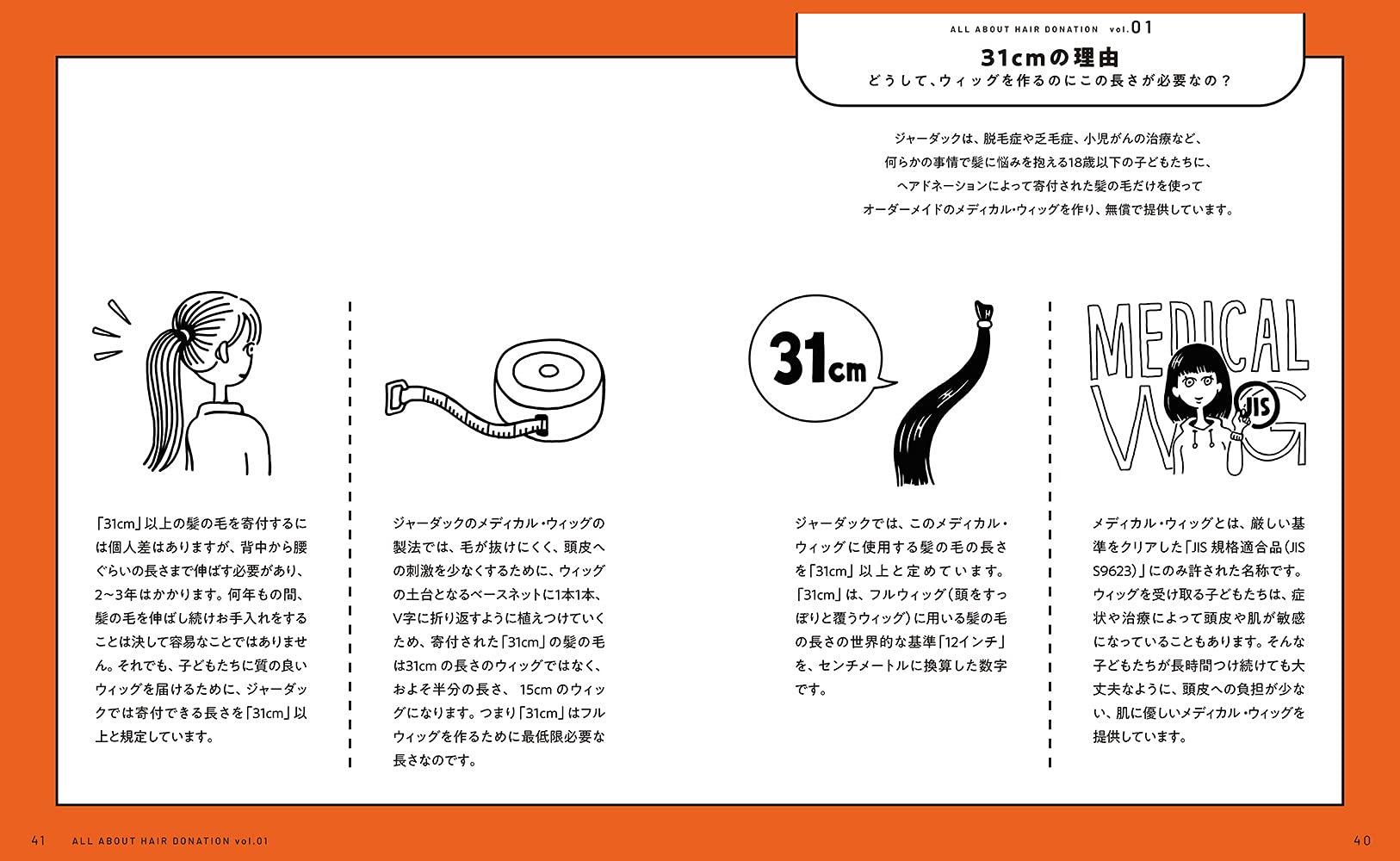

ヘアドネーションとは、寄付された髪の毛からウィッグをつくり、何らかの理由で髪に悩みを持つ子どもたちに無償で提供する活動のこと。ジャーダックは2009年、日本で初めてヘアドネーション活動を始めた特定非営利活動法人で、提供するウィッグのうち63%を脱毛症の子どもたちに、27%を無毛症、乏毛症、抜毛症などの子どもたちに、16%をがんの子どもたちに送っている。(※書籍『31cm』より、2019年の実績)

書籍に写る子どもたちの笑顔やウィッグをつけてポージングをとる女性たちを見た私は、率直に「素敵な活動ですね」と伝えた。しかし、渡辺さんは笑いながらこう答える。

「ヘアドネーションというとね、よくお涙頂戴なキラキラした話に持っていかれがちなんですよ。僕もすごいいい人だと勘違いされる(笑)。でもね、はっきり言って、切った髪はただのゴミですから。それを集めてウィッグをつくって渡しているだけ。これから話しますけど、僕らの活動は社会問題のたったの1%、表面的な部分しか解決できてないんですよ」

ヘアドネーションを日本で初めてスタートさせて、累計500以上のウィッグを提供してきた“ヘアドネーションの一番星”ともいえるジャーダックだが、「まだ何もできていない」というのは、少し意外に感じた。

「自己満足でいい」アメリカで見つけたチャリティ文化

ジャーダックの創設理由を伺うと「何か社会に貢献したい」といった気持ちが強くあったわけではなかったそう。「ヘアドネーションもあくまで後付け」だと言う。

「2008年に美容室を立ち上げようと思ったんですが、美容室って国内に25万軒もあるんです。ちなみにコンビニは5万軒くらい。ただでさえ多すぎるのにさらに美容室を開くことに、何の意味があるんだろうって。ただ金儲けのために、何の変わり映えのない美容室を立ち上げるのはダサいなって思ったんです」

そんな時、サロンの共同経営者であり、

「ずいぶん遡るんだけど、24歳の時、ヘアカラーの修行でニューヨークに行ったんです。そこで見たのが、呼吸するように自然におこなわれているチャリティの様子。日本だと寄付する人が偉いみたいな上下関係を感じるんだけどね、アメリカだともらう側も堂々としてるんですよ。僕の中でずっと寝かされていた、チャリティ精神みたいなものをヘアドネーションを通じてやっていけそうな気がしたんです」

日本だとチャリティやボランティアは、広告の影響なのか「可哀想な人を助けてあげる活動」というイメージがついてまわる。しかし、実際にボランティアに行くと、特定の問題を抱えていたとしても、現地の人たちは想像以上に幸せそうに暮らしていた、というのはよくある話だ。どこかきれいな話にまとめられがちなゆえに、当事者のリアルな声が聴こえにくい。

「『ボランティア』って言葉がありますけど、あれは『志願者』って意味ですからね。NPOをやっていると、なんか偉いことやっているみたいに語られますけど、ただの自己満足ですから。僕らの元に髪の毛が届く限り、責任を持って続けていく。そう決めているだけなんですよ」

渡辺さんは謙遜してそう言うのではない。この10年間、当事者たちのリアルな声を聞くなかで、自分たちがしてきたことは“ちっぽけなこと”なのだと強く実感したからこその言葉だった。

ウィッグによって本質的な問題を先送りしてきた

なぜヘアドネーションをおこなってきたジャーダックの活動は“ちっぽけなこと”なのだろう。

「僕らが渡すウィッグのほとんどは脱毛症や無毛症の子どもたちのもとへいくんだけどね、脱毛症って、本当にいつ誰に訪れるものかわからないルーレットのようなもので。ほとんどの場合は原因不明。生まれながらの子もいるし、中学生から、高校生から、大人になってからと人によってバラバラなんです。僕らにとっては髪があることが当たり前なので、何の感謝もしないですけど、彼らにとっては、髪がないことが当たり前なんです」

「髪がないことが当たり前」な状況を当事者以外が想像するのはなかなか難しい。だからこそ、私たちは「ハゲ」や「ヅラ」という言葉が笑いに変わることに違和感を持つことさえできず、無意識に加担してしまう。当事者の気持ちを少しでも想像すればわかるはずのことなのに、どれだけの痛みを見過ごしてきたことだろう。

「ウィッグを渡すとはどういうことか。僕らが渡したウィッグを身につけて、外を歩いている場合、街ゆく人からしたら、その方の何かしらの障害や症状みたいなものが無かったことになりますよね。そのあと何が起こるかというと、学校生活を想像してもらうとわかるんですけど、修学旅行とかプールとかマット運動とか鉄棒とかどうするの?って問題が出てきます。ウィッグを被って問題を先送りにすることによって、今度はウィッグをつけたがゆえの新たな問題が生じてくる。僕らはそれを手助けしてきてしまったわけです」

ウィッグを渡すことは、問題の本質を解決するものではなく、問題を先送りすること。髪を寄付するだけでなく、「なぜウィッグを被らなければならない社会なのか」を考えなくては、真の問題にたどり着くことはできない。

「好きな格好をしたい」という気持ちに蓋をされ続けた

渡辺さんがこれまで話してきた子どもの中には、「両親のためにウィッグを被る」という選択をしてきた子もたくさんいると言う。ウィッグを外したほうが似合うと思っている子であったとしても、お母さんのために、周りのためにウィッグを被るのだ。

「ウィッグをつくるためのメジャーメントをする日にね、親子で一切話し合いがおこなわれてないことも結構あるんです。子どもが望んでもないのに、よくわからないまま連れてきてウィッグを被せる。わかるんです、親はね、自分の子どもを守ろうと必死なんですよ。いじめられたりしないように。

でも、子どもからすると、意思疎通がされていない限り、自分はそのままの姿では街も歩けない恥ずかしい存在なんだって思っちゃいますよね。親が子どもを一人の人間として見られていない場面が結構あるんですよ」

本来、表現の自由として、どんな格好をしていたとしても、人に迷惑をかけない限り認められる権利が私たちにはあるはず。しかし、あまりにも今の世の中は、他人の領域に介入する視線や声が多すぎているのではないか。

「脱毛症の研究をしている吉村さやか先生が出会った脱毛当事者の方が『女性にも禿げる権利が欲しいって』おっしゃっていたそうで。僕みたいなおじさんが髪の毛がなかったとしても誰も何も言わないんですよ。でもね、髪の毛のない女性が街を歩いていたら、ジロジロ見られるんです。おかしいですよね。女性はなぜ短髪や坊主じゃダメなのか。皮膚が弱かったり、坊主のほうが気に入ったら、女性だって無理にウィッグを被る必要はない。そういう社会であるべきなんですよ」

この言葉に、私はふと高校時代のことを思い出した。寒い冬でもなぜかタイツは禁止だったし、髪の毛も地毛が茶色の子でさえ黒に染められた。「好きな格好をしたい」という気持ちに蓋をされ続けた私たち。決めつけられてきた「こうあるべき」に対して、疑問を投げかけることすらできなかった高校時代を思うと、渡辺さんのように今の日本で起きている真実を教えてくれる大人があまりにも少なかったように感じている。

寄付するという美しい行為の先で

「社会的な活動を通じて子どもたちに笑顔を届けている」、渡辺さんはそんな紋切り型な切り取られ方には強く違和感を覚えると言う。では、ジャーダックが目指す社会とはどんなものなのだろうか。

「本来の目標って、ジャーダックみたいな活動がなくなることだと思いませんか? NPOって本来、自治体や国の手が届かないところを民間が支える活動なんですよ。だから、NPOが頑張っている状況って、決していいとは言えないんですよね。ある程度、政治がカバーしてくれて、NPOがなくてもみんながそこそこ幸せ。そういう社会が本当は望ましいんですよ」

誰かの役に立ちたいという気持ちで髪の毛を寄付するという行為は、とても美しい。しかし、そこで終わらず、自分が髪を寄付する先の根本の問題は何なのか、私たちは考えていく必要がある。

「蛇口をひねると水が出るけど、浄水場に足を運ぶ人は少ない。みんな携帯の充電はしたいけど、コンセントのその先の、命に危険を及ぼす原子力発電所から電力が来ていることを考える人は少ないです。だから、もう少し想像力を働かせてもらいたい。いつまでもウィッグ待ちの人が列をなしている今の状況ってどういうことなのか」

思考停止をせずに考え続ける。なぜ、なぜ、と問うていくことで、問題の本質が見え、私たちが本当にするべきこととは何なのかがわかってくるはずだ。

対話をつづけることでしか、理想の未来はつくれない

誰もが自分のしたい格好で街を歩ける未来のために、私たちには「対話」が必要だと言う。

「これからの10年は、やっぱりこうやって直接対話をして、伝えていくしかないと思ってるんです。日本には平気で差別が蔓延っているのに、そのことに気づいていない人たちがいる。でも、1対100で伝えようとしても、なかなか伝わらない。じゃあ、僕が関われる範囲で対話を続けていくしかないと思っています」

渡辺さん自身も、自分の加害者性に気がついたときはとても辛かったそう。しかし、さまざまな当事者やパートナーと対話を続けていくことで、今でさえも日々自分自身をアップデートし続けているのだとか。

「自分なりに一生懸命、家庭に尽くしてきたつもりだったんですが、男性というだけで、自分は強い立場に立っていたという事実に気がついた時はすごくショックでした。でもね、そういうハッと気づいて事実にショックを受けるという過程がすごく大切だと思うんですよ。やっぱりその気づきを生み出せるのは対話しかない。動画や文字では限界があるんです。いくらお金をかけた広告でも難しい。だから、気がついた人から対話を続けていくしかないですよね」

また、ジャーダックでは「JHD&C SATELLITE SALON」というヘアサロンを大阪でスタートさせた。髪の毛を切る人も切らない人も、ウィッグが必要な人もいらない人も、どんな人でも入れて実際にいろんな種類のウィッグを試せる場所だ。

「想像力を働かせるためには、やっぱり一回被ってみることですよね。当事者でも髪の毛のある人でも、誰でもウィッグを試すことができます。どんな人でも受け入れる、垣根のない美容室です。

やっぱりね、ウィッグをつけている方はその専門店じゃなくて、おしゃれな普通の美容室に行ってみたかったとおっしゃるんですよ。場所を同じにすることで届く、当事者のリアルな声ってあると思うんです」

対話から広がる連鎖を願って

誰かのことを思って寄付する行為は、間違いなく美しい。しかし、なぜ寄付をする必要があるのか、なぜNPOがここまで力を注いでいるのか、根本を考えなくては本質的な意味で社会問題は解決していかない。

寄付して終わりではなく、それをきっかけに周りの人ともっと話題にしてみる。そして気づいた違和感をそのままにせず、なぜそれが起きているのか考え、人と話してみる。その小さな行動の変化が連鎖して、身の回りから変えていくことは今日から私たちにできることだ。

私のこの文章は、本当にちっぽけな力しか持っていないだろう。しかし、読んでくれた皆さんが隣にいる誰かと対話を始めてくれたら、いずれその波紋が広がっていくかもしれない。

あわせて読みたい