「マガジンハウスは、終戦直後の昭和20年(1945年)10月10日、まさに一面焦土と化した東京・築地の一隅でその産声をあげました。」

これは今年70周年を迎えたマガジンハウスの特設サイト「70thMAGAZINE HOUSE」内「社長メッセージ」冒頭で語られているワンシーン。

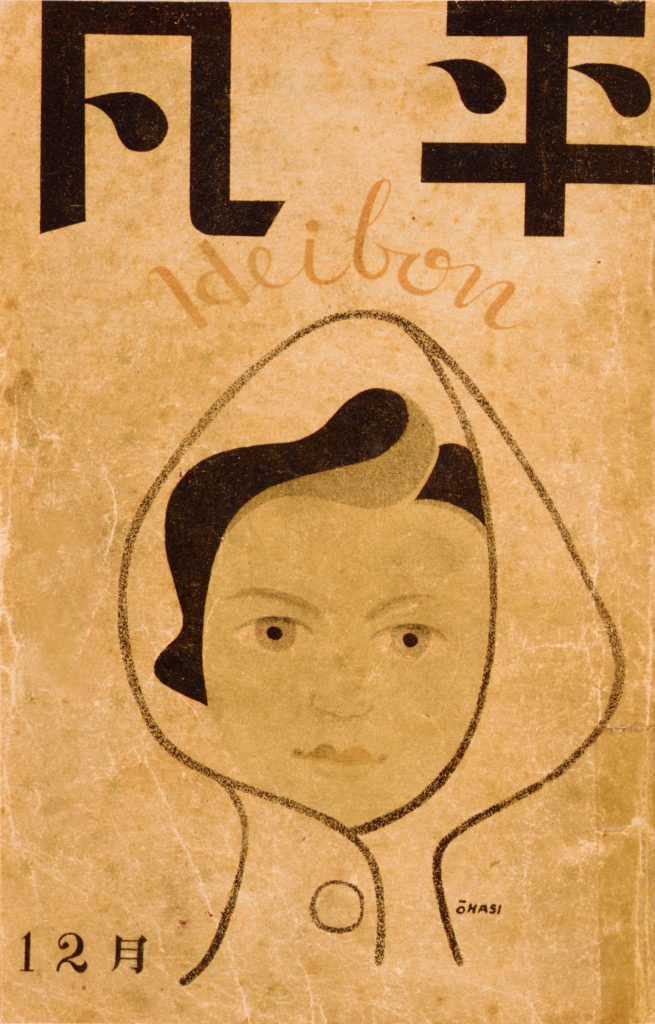

その後、「平凡」「an・an」「popeye」「BRUTUS」など、時代を代表する雑誌を出版してきたマガジンハウス。その「戦後70年」を同社の70周年企画委員長・熊井昌広氏に語ってもらいました。

‐熊井昌広 2003年〜「popeye」、2009年〜「an・an」の編集長を経て、現在は執行役員・広告局局長兼クロスメディア事業局局長。‐

戦後の日本に夢と娯楽を。

‐マガジンハウスは今年が創業70周年。戦後間もない頃に雑誌の出版社(当時は凡人社)を立ち上げられた理由とは何でしょうか?

1945年当時、このへん(東銀座、築地一帯)は爆撃によって焼け野原だったんですね。

終戦で国そのものがリセットされて、それまでの価値観が通用しなくなったことは、創業者の岩堀喜之助(1919-1982)と、盟友の清水達夫(1913-1992)にとってもまさにコペルニクス的大転回だったと思います。二人は大政翼賛会の宣伝部でしたから。

僕らは想像するしかありませんが、すべてのインフラが破壊されて、みんなが食べていくのに精一杯で、そんな状況下じゃ夢なんてものは持てませんよね。

でもその「夢」を持たせる、もしくは持てるような希望を抱かせるために、二人は雑誌社を作ったんです。

特に生きるのに必死で、楽しみなんて二の次だった若い人たちに、ほら、こんなに楽しいことがあるよ、って。元気づけたかったのだと思います。

‐戦後の日本において、雑誌を通じて夢を持たせるとは、どういうことだったんでしょうか?

雑誌の価値というのは「娯楽」に負うところが大ですよね。

雑多なものが一冊にぎゅうぎゅうに詰まっている「オモシロ幕の内」弁当みたいな(笑)。

普通に食べることさえままならないあの時代に、そんな手の届きそうな「幕の内」弁当を提供して、希望を持たせたのはとても意味のある大事なことだったと思いますよ。

(写真:当時の社屋)

‐マガジンハウスには創業者が掲げた有名なスローガンがあると聞いています。

はい。「読者を大切に」。「創造を大切に」。「人間を大切に」。

‐「人間を大切に」というスローガンは珍しいのではないかと思います。

個人的にはこの「人間」と「読者」は、同義的にとらえていますね。読者イコール市井の人々というかんじ。

なによりも先ず読者に喜んでもらうことを徹底的に大切にすべしと。

これも編集に長く携わって感じた個人的な感想ですが、雑誌の編集者って、ある種特権的なところがあると思うのです。

面白そうな話題に誰よりも先にアクセスできて、体験できる。人気の著名人には取材という形で独占的に話を聞くこともできる。

映画や舞台を公開前に観ることができたり、イベントやフェスでは特等席から眺めることも。

普通はそうしたポジションを得るためには高いコストを払わなければ無理ですが、仕事として当たり前のように享受できるわけです。

それもこれも、すべて「読者に伝える」という絶対の使命があるからですが、もしこの使命を忘れて自分だけで楽しんでしまったら、プロ失格ですよね。

編集者でいる意味も価値もまったくない。「読者を大切に」「人間を大切に」と言った創業者には、あとに続く後輩たちに訓戒を与える意味あいも含んでいたのかなあと思います。

‐編集者はすごく羨ましい職業ですね(笑)。

本当に面白い職業だと思いますよ。でもその面白さ、楽しさを自分ひとりだけのものにした瞬間、ただの自慢話になってしまう。

それは読者を不快にさせるし、人を大切にしているとは言い難いですよね。

編集者は、自らが体験し見聞きした情報を読者に最適な形で伝えないといけない。それが、「人間を大切に」に繋がると思います。

自分の後ろに控えている、まだそれを知らない何万人かの読者のために、雑誌という媒体を使って伝えシェアする、そしてみんなでハッピーな気分になる。それがマガジンハウスのDNAなんです。

‐戦後間もない頃の話と繋がりますね。「みんなで幸せになる」を最初から貫き通していたのですね。

創刊雑誌の「平凡」もそうだし、その後に続く「平凡パンチ」や「an・an」や「popeye」にもその精神は貫かれていましたね。

僕が高校生の時に創刊された「popeye」(ポパイ)を、大学生になってから貪り読んだときの気持、あのワクワクする気分を、創業時から一貫して若者に与えてくれていたんだなあと。

トリップする気分になれた「popeye」!

‐「popeye」が大好きだった理由は何でしょうか?

ひとことでいうのは難しいですが、本当に特別な雑誌でした。

初めて手にして読み始めた時から、何が入っているかわからないオモチャ箱をひっくり返して確かめるみたいな。

遊び道具も服もスポーツ用具もたくさん持っているかっこいいお兄ちゃんが「コレ、やってみな」って隣で教えてくれるような。

教科書で読むとただのつなまらない歴史話も、ポパイで読むと映画のワンシーンみたいに感じたり。

とにかく情報も写真も文章も全部楽しかったですね。地方出身で東京の大学デビュー(笑)という僕には「Magazine for City Boys」(シティボーイのための雑誌)というフレーズにもやられましたし。

「popeye」を読むとトリップできる感覚でした。なんだか自分の天井が高くなるような感じがしましたね。

‐マガジンハウスにとって「popeye」はどのような存在なのでしょうか?

文字通り、アイコン的存在でしょうか。

‐アイコン的存在である理由は?

1976年に「popeye」が創刊される以前には、男性の「ライフスタイル誌」というカテゴリーは存在しなかったし、そもそも「ライフスタイル」という言葉自体も知られていなかった。

そんな時代に、シティボーイを標榜して雑誌にしてしまったこと、さらに圧倒的な支持を得て読者はもちろん、同業の出版社やテレビ、新聞などメディアのスタイル、価値観を変えてしまったのがこの「popeye」なんです。

それまでセグメントされた専門情報を提供していた雑誌の世界に、ニュースもファッションも遊びもスポーツも。映画も、本も、音楽も。

真面目なこともゴシップさえも、編集者の情熱と遊びゴコロでまとめて提供してくれたわけです。

‐まさに「オモシロ幕の内弁当」ですね。

「シティ・ボーイ」という括りがあったので、都会に住んでる男のコってこういうの好きだよね? というセグメントはされていたと思います。だから情報は常に新しかったし、厚かったですね。

‐情報が厚いとは?

どんなに小さなコラムでも深い、読み捨てるところが無いというかんじでしょうか。

例えば上野のアメ横の○○というショップでスタンスミスの初期モデルを見つけたと。

それは現行デザインと▲▲が違っていてとにかくスグレモノだと。

さらにはついでに年代別のスタンスミスを全部調べてみたら、こんな面白い変遷があったよ! みたいな。

読んでるこちらとしては、オタクでなくても知識は得られるし、探す楽しみもあるし。

買った後に友達に自慢できるし、もう何度でもおいしく味わえる情報があふれているわけです。

‐そんな「popeye」も、何回かリニューアルを経験していますよね?

そうですね。不調といえる時期も何度かありました。隔週刊のライフスタイル誌から月刊のファッション専門誌になったこともあります。

そして現在はまた何度めかの最盛期を迎えているといって良いかと。

現在の編集長(=木下孝浩氏)もかつては「popeye」の熱心な読者でしたから、当時の読者としての記憶が鮮明に残っているはずです。

時代が変わって扱う情報はもちろん劇的な変化を遂げていますが、読者にその楽しさを熱く語りたいという思いは一緒ですよね。

現行の「popeye」の成功はひとえにそこにあると思います。

あと「popeye」の面白いところは、同業他社の方々にまで常に温かい目で見守られているという点でしょうか。

‐え!他の出版社の人までもが「popeye」を気にかけるんですか?

不調の時には「popeyeには頑張って欲しい!」とエールを贈られたり(笑)。

元気になると「よくやった!ありがとう」と熱いコメントを実際にもらえたりします。

マガジンハウス一社でなく、雑誌業界全体がハッピーになってくれるんですね。そんな雑誌はあまり無い(笑)。

「an・an」編集長はタフな仕事でした。

‐マガジンハウスのもう一つの顔と言えば、「an・an」(アンアン)ですね。

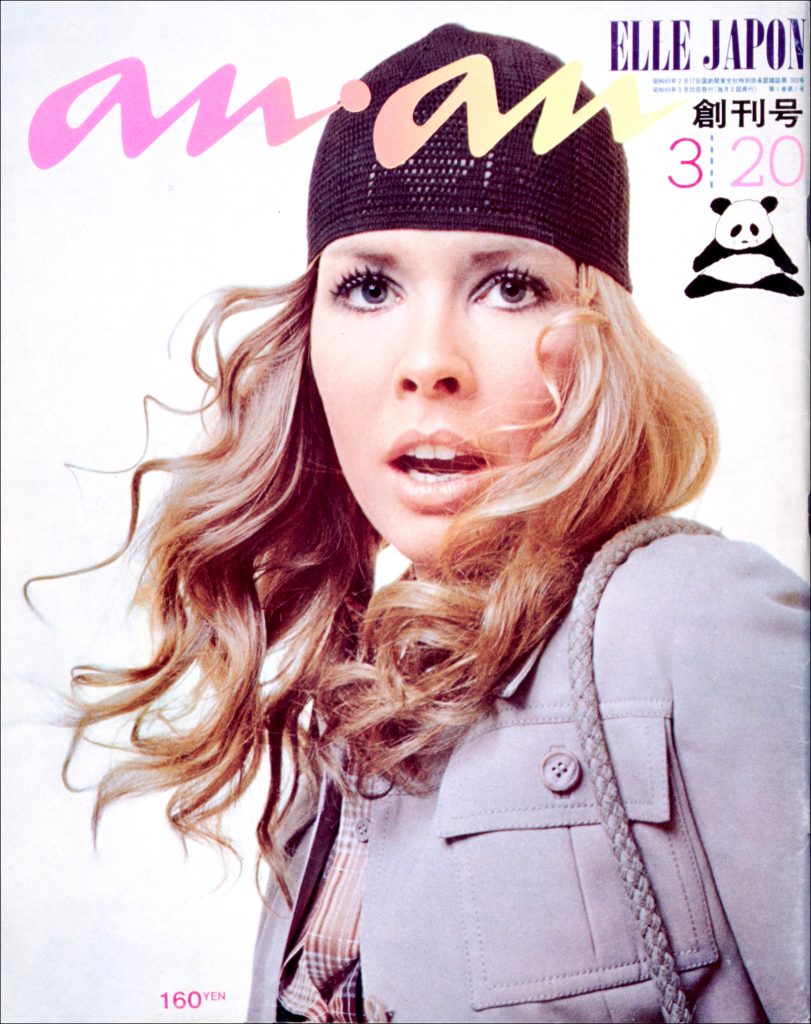

「an・an」は1970年創刊なので、現行ラインナップの中では最古参ですね。

‐熊井さんは「popeye」編集長から2009年に「an・an」編集長に代わられましたが、女性誌を担当することに戸惑いはありましたか?

めちゃくちゃ戸惑いましたよ(笑)。

それまで「an・an」に関しては先入観はあれど、ほぼ無知に等しかったから、連休を利用して資料室でバックナンバーをひたすら読みました。

‐バックナンバーを読み漁ってみてどうでしたか?

ふとした時「あ、コレ好きになれるかも?」と思えたんです。上手く言えないのですが、ある時期の恋愛特集号を読んでいて「ええ!? 女ってそうなの?」と目から鱗が何枚か落ちて(笑)。

読者としてプリミティブに楽しめそうな記事をいくつも発見できたのは大きかったですね。

編集長のときも特集テーマを問わず「ポイントはそこですか?」という驚きは常にありましたし、そここそが男性脳をもつ自分が女性誌を担当する際の武器にできる点だなと実感していました。

いつも話題になるSEX特集も通算4回やりましたけど、このテーマだけはすとんとお腹に落ちるというか、共感できるという確信が持てないから、不安で仕方がなかったですね。

部数も圧倒的に多いので、書店やコンビニで山と積まれているのをみると、売れていないのかなと内心ドキドキしていました。

‐同性じゃないから、ツボ外したかもという不安はありますよね。「an・an」は創刊時から今のような特集を組んでいたのでしょうか?

最初は「エル」の日本版としてのファッション誌でした。

その後も基本的にはファッション情報をメインとしながら、旅行をテーマにしたりして「アンノン族」ブームを巻き起こしたり。

今のような特集主義の週刊誌になったのは、80年代の頃からですね。

‐どうしてモード誌から今のような形に変わったのでしょうか?

80年代になってから、月刊の女性誌が次々と出てきたのも影響があったと思いますね。

雑誌って生き物だから、そのときの読者ニーズに合わせて変わっていくわけです。だからこそ世相が表れるわけだし。

雑誌名は同じだけどターゲットや特集の中身が違ってくるのは、至極当然なことだと思いますね。

スローガンが活きる時代

‐出版業界自体が、元気無いと言われている中で、これからの将来像はありますか?

インターネットの出現で、無料で情報がたくさん手に入る社会になりましたよね。

そんな欲しい情報がタダで手に入る時代に、一方でお金を払ってまで雑誌に載っている情報を買ってくれる読者がいる。

これはある意味スゴいことで、作り手の我々はかつてないくらいの決意と誠実さを持って「お金を頂く価値のある媒体」を作ってゆかねばと思います。

‐やはりネットやデジタルメディアはライバルになるのでしょうか?

最初は競合もしましたが、これからは共存してゆくべき存在ですね。

出版は永く紙が唯一のアウトプット手段でありプラットフォームでしたが、今後は同じ情報をあるときは紙に印刷し、あるときはSNSで拡散し、またあるときはデジタルメディアで読ませるというふうに多様化させる必要があります。

電車内で全員が見入っているスマホの画面に、どういうふうに紙で培った編集力を注ぎ込めて、読者の支持を得られるかが今試されているわけです。

さらにきちんとビジネスとして成立しなきゃいけない。

としたら無料情報の渦に巻き込まれてはいけないし、またメディアの分野だけでなく、持てる編集力を商品開発やコンサルティングといったところにまで開放できたら、また新たな道が拓ける気がしています。

‐今の雑誌は、マスメディアと言えるのでしょうか?

昔は間違いなくマスメディアでした。でも今は一定の読者をターゲティングしたメディアに進化していますね。

雑誌が有料であることが決定的な背景です。だからこそ、意識の高い購読者の要求にきちんと応えてゆかねばなりませんね。

70年前の創業者の思いと同じ熱量を持ちながらマガジンハウスのブランドを守って、かつ新しいメディアを育ててゆきたいと思います。

あわせて読みたい