2017年2月3日、東京ミッドタウン・デザインハブで、「地域×デザイン 2017 ―まちが魅えるプロジェクト―」が幕を開けました。

70seedsでは、“地域が持つ魅力を発見し、事業化しているプロジェクトを、デザインの視点から分析、紹介する”この催しに、メディアパートナーとして協力、独自の視点からイベント・セミナーの様子を切り取ったり、展示プロジェクトへの個別取材を展開していきます。

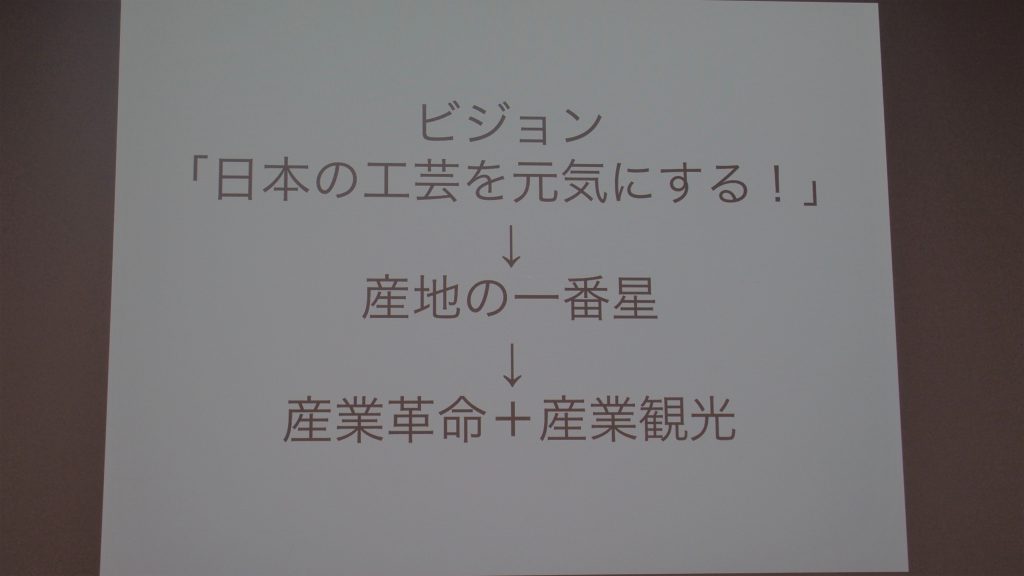

第1回目となる今回の記事では、中川政七商店代表取締役社長の十三代中川淳氏がオープニングで語った「産業革命×産業観光」の模様を臨場感たっぷりに伝えます!

地域のブランディングは「個社」に行き着く

奈良に本社を構える中川政七商店は、創業享保元年(西暦1716年)という国内でも有数の長い歴史を持つ企業です。

同社は自社で企画・製造をおこなうものづくりの会社である一方、そのノウハウをもとに他社のモノづくりを支援するコンサルティングの会社でもあるという、2つの顔を持つユニークな存在。この日は、その両方の視点があるからこそ語れる、「地域×デザイン」の話が繰り広げられました。

入り口になったのは地域ブランディングの話。中川さんは地域ブランディングの要件について次のように語りました。

地域ブランディングには『おしい!広島県』のような“コンセプト型”と『うどん県』のような“フォーカス型”がある。でも、前者は耳に残っても具体的な魅力が伝わらない。後者はそれ以外の魅力が取り上げられない。地域のブランディングっていうのはそもそも難しいことなんです。

現在の「地域ブランディング」の課題を端的に挙げる中川さんは、その解決策となるのは「地域の一番星をつくる」ことだと続けます。

結局は個社、1社1社が大切で、地域ブランドというのは個社ブランドの総和で成り立つんです。だから、うち(中川政七商店)が最初にやったことは経営コンサルティングでした。地域の一番手が輝くことで、それに続く企業が現れる。結果、地域が元気になる。そして、そのとき、必ず仕事は全体で受けるようにしています。商品開発だけ、販路開拓だけ、ということはやらない。カルテを見ないでいきなり手術をしないのと同じです。

この発言に、会場には深く納得した空気が生まれました。たしかに、優れたアイデアで1つのヒット商品を生み出すことはできるかもしれません。でも、それが地域全体を盛り上げること、そもそもその企業の持続的な成長にはつながるとは言いがたい。

中川さんは「HASAMI」(長崎県波佐見町)など、自身が手がけてきたコンサルティング事例を元に持論を述べます。

結果が出ているというのは、決算書がよくなること。「ある商品が100個売れること」ではなく、「ありとあらゆる、会社がよくなるための手を打つ」ことなんです。

伝統工芸復興の鍵は「産業革命」と「産業観光」

ところが、すぐに中川さんから飛び出したのは「一方で限界もあった」という言葉。傍目には地域にとっていいことが着々と積み上げられているように見える、中川さんの取り組みのいったいどこに課題があったのでしょうか。

産地の衰退スピードが思っていた以上に速いんです。例えば波佐見焼は昨年のGoogle検索ワードランキング(伝統工芸カテゴリ)で、有田焼と並ぶほどに成長をしたんですね。(中川さんが支援をした)マルヒロという一番星をきっかけに産地全体が盛り上がった。でも今、焼き物の「型屋」がなくなりかけて、サプライチェーンが崩壊しかかっている。これをなんとかしなくてはいけない。

つまり、どれだけ商業的にうまくいく要素が整っていったとしても、つくり手がいなくなってしまっては産業自体がつぶれてしまうということ。これを何とかするためには、伝統工芸の世界にも「産業革命」が必要だと、中川さんは語ります。

担い手が少なくなっていく以上、生産背景の垂直統合をするしかないんです。型も生地も一緒になって実施していく。これは産業革命と同じことなんじゃないか、と。これまで家内制手工業を続けてきた伝統工芸の世界でも、効率をよくすることは必要なんです。

しかし、当然設備投資にはお金が必要です。そのまま話は、そのためのお金を生むやり方へ。

でも投資するためのお金がないわけですよね。だから、+αの価値として「産業観光」をやろうと。たとえば、(焼き物の)生産場所を統合するときに、鉄筋コンクリートの3階建てにするのではなく、外から作業場が見える平屋にする。でも工芸だけでは人は動かないから、地元の野菜をつくったおいしいレストランや宿が必要。それは1社ではできないことですから、地元で連携してやっていくんです。一番星をつくったあと、2つ目に必要なのが、産地に旅したくなるようにすることなんです。

「産業革命」と「産業観光」の掛け合わせ、これからの地域ブランディングの活路を示す方向性のひとつになりそうです。

工芸のメーカーが地元で評価されるように

「産業革命」と「産業観光」を推進していくとき、必要なことは2つある、と中川さんは語ります。そしてその取り組みを通じて地域に変化が起きていくとも。

必要なことは2つあって、「情報発信」と「コンテンツの充実」です。「大日本市博覧会」というのをやったんですけど、儲からないけどやってよかったなと思っています。一番は、地元のメーカーが自信を持ってくれたこと。じつは工芸のメーカーが一番評価されないのは地元なんです。うちも奈良では全然講演に呼ばれない笑。

たとえば小学校で、親の仕事を絵にする、という課題が出たときに子どもながらに職人の仕事が恥ずかしい、と思っちゃっている。そうなると経済的に立ち直ったとしても子どもは職人になりたがらない。それを変えられるのはよそものなんです。乗り込んでいって「いいところなんですよ」と言っていく。博覧会では普段売れない地元のものが地元の人にちゃんと買われていく。やっぱり発信をしていかないといけない。

そして話は「コンテンツ」に。日本のお土産市場が現在3.6兆円もある中、なぜものづくりが衰退してしまうのか、という話題を中川さんは次のように解説します。

「旅行に行ったとき」に買いたいと思うものかどうか、です。キャラクターものとか海外で安く作ったものとかそんなものを旅行先で買いたいと思いますか?ニーズにマッチしないものづくりを続けてきた弊害だと思っています。

さらに、そこで伝統工芸が生き残る道として現在取り組んでいるのが「小さな循環」をつくることだといいます。

普通のものづくりの取引では、大量に作らないといけないのが常識です。でも工芸のものづくりはもっと少ない規模でしか生産できない。逆に、そんな方々とお土産屋さんをマッチングしたら面白いことが生まれるんじゃないか、と。今、大宰府天満宮でやっているのは、工芸とは商品企画を、太宰府天満宮には販売をそれぞれコンサルして、「そこでしか買えないものの小さな循環」をつくることに取り組んでいます。

この「そこでしか買えないものの小さな循環」は、単に経済的なものだけではなく、その地域で働く人たちの認め合いや、自信を生み出す精神的な循環もつくり出すのでしょう。

「日本の工芸を元気にする!」ために

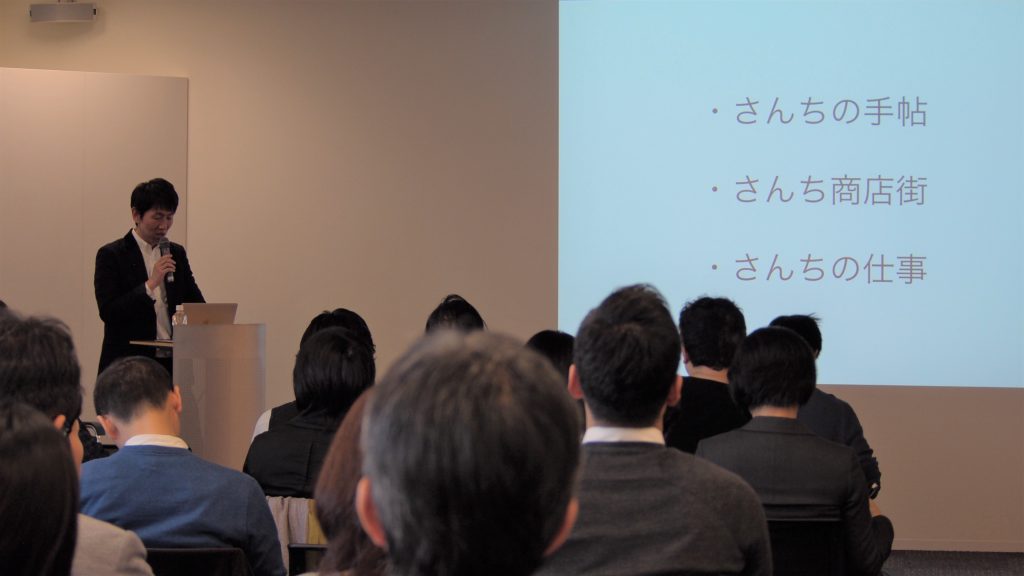

講演の締めくくりに語られたのは、中川政七商店がビジョンとして掲げる「日本の工芸を元気にする!」をどうやって実現していくのか、ということ。現在運営しているウェブメディア「さんち~工芸と探訪~」を軸に、これからの事業として予定している3つのことが紹介されました。

「さんちの手帖」は、工芸を扱っているお店と位置情報で連動したアプリ。飲食店もカバーすることで、「産業観光」を実現します。

「さんち商店街」は、セレクトショップではなく、様々な伝統工芸品が出店されるオンラインモール。数万点の商品バリエーションを目指しているそうです。

そして「さんちの仕事」は工芸に特化した求人サイト。すでに豊岡で実績がある取り組みを広く展開していく予定です。

さらに中川さんは、協会の設立や、出版・教育にも取り組む、としたうえでこのように話しました。

これらは全部、プラットフォームづくり。これがあれば儲からない工芸の世界でも生き残っていけるようになるんじゃないかと思っています。こういうのって本来は協会がやるべきことなんです、だったら協会を立ち上げてしまおうと。

コンサルとして自分だけで支援できるのは年に3社くらいがいいところ。どんどん、各地でプロデューサー的に取り組む人が増えるように教育・出版にも力を入れていきたいんです。すべてはビジョンのために、100年後、300産地が生きる工芸大国日本をつくるために。

中川さん曰く、「最初は“社長が勝手にやってる何か”」だったという、中川政七商店のコンサルティング活動。それが、現在では地域を越えて広く、そして深くハートに火をつけ続ける活動になっていきました。

あわせて読みたい