「その人らしさ」が、急に奪い去られる。

認知症は、そんな印象を人々に与えてしまう病気かもしれない。症状が進行すると、塞ぎ込んで鬱になったり、急に攻撃的になったりと理性ではコントロールできないことが増えていく。介護する家族にとっては、これまで大好きだった人がまるで別人のように思えて悩みの種になったり、時には憎らしくなったりしてしまうことも珍しくない。

超高齢化社会を迎える2025年には、5人に1人がかかると言われている認知症。あなた自身や、周りの大切な人が認知症にならない可能性はゼロとは言えない。老いは誰にだって平等にやってくる。もし、病気によって大切な人の「その人らしさ」が消えてしまったように感じたら、私たちはどうやってその人たちとの関係を守っていけるのだろうか。

一般社団法人ArtsAlive(アーツアライブ)が提供する対話型アート鑑賞プログラム『ARTRIP®(アートリップ)』は、認知症の人たちとその家族が一緒に参加することができる。

アートが認知症の人々とその家族にもたらすものは何なのか。病とともに生きながらも、最期までその人らしく、大切な人と心豊かに暮らしていくために、何ができるだろう。その一つの答えを見つけるべく、アーツアライブへと取材に向かった。

ビジネスや医療と、アートを掛け合わせて

『アートリップ』は、世界の美術作品を鑑賞しながら、ファシリテーターを介して参加者同士で対話を楽しむコミュニケーションプログラム。近年では国立西洋美術館他で、認知症の方とその家族を対象に、毎月プログラムを開催している。(新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、現在はオンラインで実施中)

元々はニューヨーク近代美術館・MoMAで始まった認知症当事者と家族向けのプログラムを日本に持ち込み、日本向けに実施したのが、一般社団法人アーツアライブ代表の林容子さんだ。アートリップを開催する傍ら、尚美学園大学准教授、武蔵野美術大学、一橋大学大学院非常勤講師としても活躍されている。

「大学では美術史を専攻したのですが、当時は学んだことを直接活かせるような職業は学芸員くらいでした。それで芸術と直結しない仕事も色々やってきましたけど、ビジネスの世界も案外楽しくて。中でも、ホテルやレストラン関係の什器を扱う専門商社にいたときは、ソルト&ペッパーミルやワインデキャンタのような、当時はまだ日本にない商品を社会に広めていくことにやりがいを感じていたんです」

ビジネスとアート、どちらにも知見のある林さんにとって、『アートマネジメント』という学問との出会いは、まさに「これだ!」と思うものだった。アートマネジメントとは、アート(芸術)を社会で活かす方法論で、文化政策やメセナ、更に美術館運営や展覧会企画、資金調達や広報などをビジネスとしてとらえ、多くの人に良質な芸術を届ける方法を学ぶ学問。早速、アメリカの名門コロンビア大学に留学を決め、当時世界の最先端だったアートマネジメントを学んだのだった。

卒業後、日本に戻った林さんが次に出会ったのが「医療とアート」という異色の掛け合わせ。医療福祉と芸術の世界初めてのシンポジウムに参加した際に、ロンドンやマンチェスターにあるいくつかの医療福祉施設を見学させてもらう機会を得たのだ。

精神疾患の方とアーティストが共同で作品を制作し販売したり、車椅子の障がい者の方が小児病棟で病院付きのアーティストとしてパフォーマンスを披露したりーー。

医療介護の現場で、アートがいかに必要とされているかを目の当たりにした林さんは、自身でも国内の施設でアートプログラムをやってみたいと名乗り出る。企業で培ったマーケティング感覚やプレゼンスキルを活かして企画を立て、自ら教鞭を執る美術大学の学生らとともに8年で、実に200以上ものプロジェクトをやり遂げた。

「感動的なことが、本当に何度も起こりました」

まるで体験者一人ひとりの表情が浮かんでくるかのように、林さんは生き生きと当時の様子を振り返る。

あるプログラムでは、徘徊癖のある認知症患者のため、徘徊ルートの床に絵画を展示していた。ところが1年後に同じ施設を訪れると、跡形もなく展示物が消えている。

よくよく聞いてみると、剥がれかけのテープが気になった患者自身が面白がって剥がしてしまったのだそうだ。

「こういったプロジェクトでは、制作物そのものではなく、制作の過程から作品が撤去されるまで、すべての過程がアートなんだと気づかされました。一緒に作っていくときの会話や共同作業は、アートを介したコミュニケーションなんだ、と思ったのです」

始めた当初は国内の施設で実施するにはハードルが高かったが、2000年には介護保険制度がスタートし、高齢化や認知症の問題が身近になっていくにつれて、林さんはこれまで取り組んできた活動が社会でも必要とされ始めている手応えを感じ始めていた。そこで、アートプログラムの活動を継続可能な形でやって行けるよう、一般社団法人アーツアライブを設立。

都内の高齢者施設で高齢者と新聞紙やチラシで恐竜を作ったものを近所の保育園の子供にあげたり、児童養護施設や保育園で床一杯に広げた紙の上で子供たちが裸足になって絵を描いたり、重度障害者の施設で大きな壁画を作成したりと、アートを通じた様々なプログラムを実施している。

見つけた新しいアートの可能性、必ず持ち帰る

認知症とアート ーー。これまでの「医療×アート」をテーマにした活動を通じて、アートは認知症とも親和性があるのではという感覚はあった。それを自身の研究テーマとして実際に検証してみたいと思うようになった林さんは、アメリカのケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部へ、2度目の留学を決める。研究員として認知症を患う人を含む高齢者とアートの関係性について、アートの効果やアートを認知症当事者のQOLの改善や症状緩和に繋げている先端事例について研究し、その過程でいくつかのプログラムファシリテーターとしての研修を受けた。

さまざまなプログラムを体験する中でも、アート作品を鑑賞して対話をするというMoMAのシンプルなプログラム「meet me at MoMA」を最初に見学した時には、大きな衝撃を受けたという。

「(プログラム中は)この人たちが認知症であることを忘れていました。彼らが自らの言葉で真摯に語り出す姿とその生き生きとした表情、同行している家族の嬉しそうな顔を見て感動で涙が出てきました。

これまでの経験から、創作活動では認知症の方の感性が優れているという確信はあったのですが、会話ってどうなのだろうか、と。でも、プログラムを見ていると、すごく創造力豊かで鋭いレスポンスが出てくるんですよ。実際は、症状が進行していたり、家ではあまり話をしない人だったりしても、このプログラムが彼らの豊かな表現を引き出しているということがわかったんです」

その後何回も見学し、研修を受け自ら学んでいくうちに日本でもこのプログラムをやりたい、と思い立ったが、林さん一人で始めても、長く継続していくのは難しいと判断。プログラムそのものだけでなく、それを各美術館に普及させるファシリテーターを養成しているMoMAの体制にならい、教育マニュアルごと日本に持ち帰りたいと交渉。半年後にようやくマニュアルを翻訳し、ファシリテーター養成に使用する許可が降りた。

「商社でソルト&ペッパーミルを日本に持ち帰ったときから、考えてみると日本にまだ普及していないものを海外から持ってくる、ということをずっとやってきたんですよね。もちろん、簡単ではありませんでしたが、このプログラムが絶対に素晴らしいものという確信がある以上、できないはずはない!と思っていました」

どんな賞賛よりも嬉しかった、体験者の一言

これまでの人脈を辿る中で、まず2名の当事者の方にプログラムを体験してもらった。

MoMAでも使用していた2枚の絵を見せながら、体験者の声に耳を傾けた。「絵の中に何が描かれているか、気づくことはないか」「何故、そう思ったか」といった感想を駆使しながら丁寧に引き出していった。

プログラムの最後、「実はこのプログラムを日本の美術館でやろうと思っているんです」と伝えたときの、体験者の方の感想が忘れられないと林さんは言う。

『それは素晴らしい。そんなことができるなら、僕の生きる張り合いになります』

「『認知症と診断されて5年になるが、何のためにリハビリをして、薬を飲んでいるかわからなかった。何も楽しいことがない。病気が治ったらどんな風になりたいかもわからない。でも、これができるんだったら、そのために僕は生きられる』というようなことを言ってくれたんです。今まで山のようにプロジェクトをやってきて、ありがたい感想もたくさんいただきましたが、これほど嬉しいことはありませんでした」

心と言葉を、アートがつなぐ

その後、その方の夢をかなえるべく東京都京橋にあるアーティゾン美術館(当時のブリヂストン美術館)から始まった日本での活動は、その翌年、国立西洋美術館にも広がった。

「認知症の方は、感じる力が本当に優れているんですよ。絵画を分析するのではなく、自分がどう感じるか、という見方が自由にできるんです」

例えば、カイユボットの「床削り」(※出典 オルセー美術館)という作品。上半身裸の青年が必死に床を削る人々を描いた油絵を見た方が「あぁ、彼らにお水を飲ませてあげたい」と漏らす。

例えば、カイユボットの「床削り」(※出典 オルセー美術館)という作品。上半身裸の青年が必死に床を削る人々を描いた油絵を見た方が「あぁ、彼らにお水を飲ませてあげたい」と漏らす。

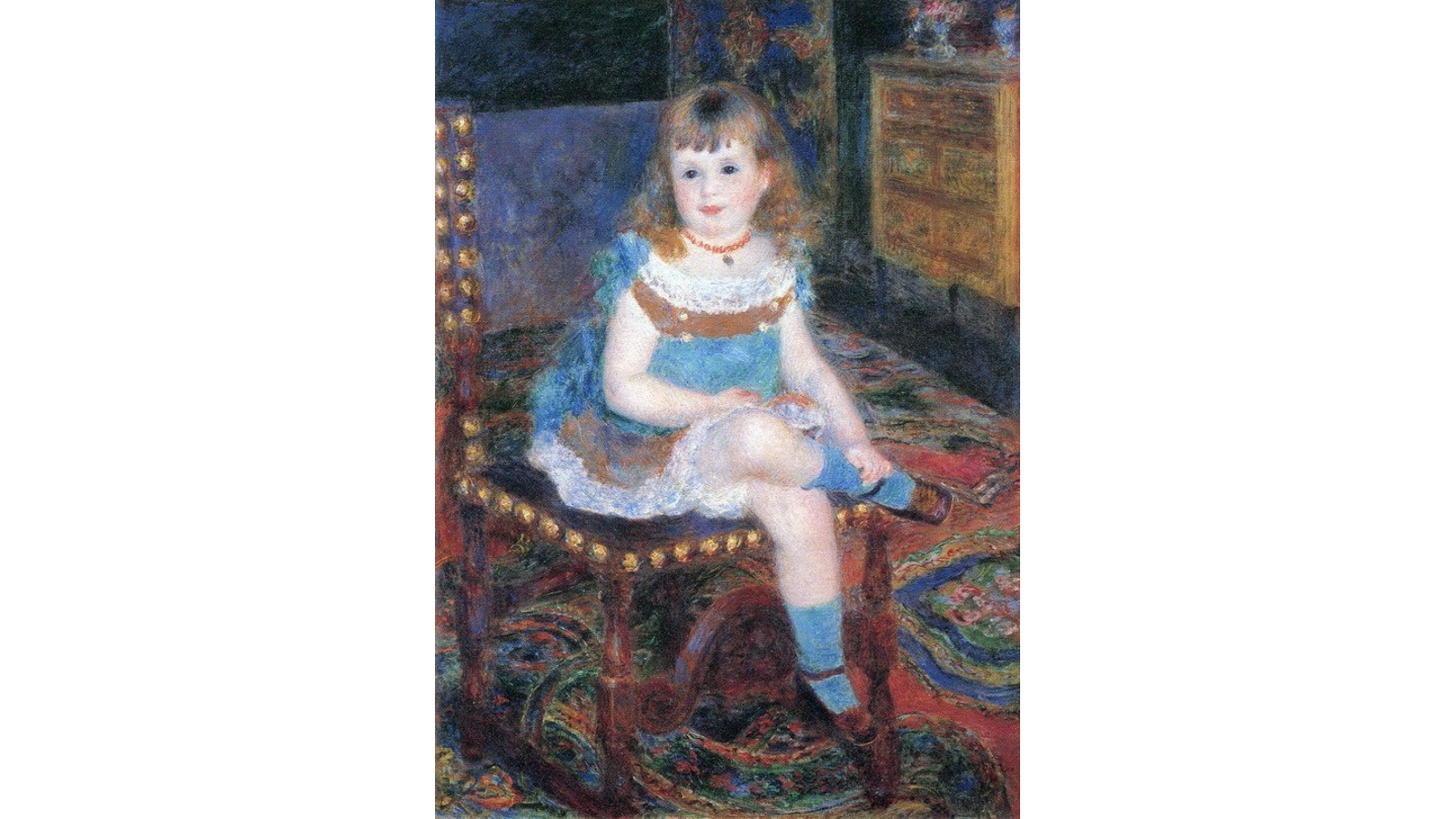

また、ルノワールの「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」(※出典 アーティゾン美術館)では、パトロンの娘をできる限り美しく描こうとした画家の苦心を知らずとも彼女の愛らしさを感じ取り、「かわいいね。遊びにおいで」と言ってみたりもする。時には、それが絵ではなく、実際に自分の目の前で起こっている出来事であるかのように反応されることもあるという。

また、ルノワールの「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」(※出典 アーティゾン美術館)では、パトロンの娘をできる限り美しく描こうとした画家の苦心を知らずとも彼女の愛らしさを感じ取り、「かわいいね。遊びにおいで」と言ってみたりもする。時には、それが絵ではなく、実際に自分の目の前で起こっている出来事であるかのように反応されることもあるという。

また、ある会ではクロード・モネの「サンタドレスの庭園」(※出典 メトロポリタン美術館)を見ては、「この絵には二面性がある」と言って、裕福な両親と絵が売れない息子の対照的な情景を即座に言い当てたこともある。作品や、画家、歴史、時代背景に関する知識の有無に関わらず、本質を突くような言葉が次々と続き、ファシリテーターにもたくさんの学びと発見があるという。

また、ある会ではクロード・モネの「サンタドレスの庭園」(※出典 メトロポリタン美術館)を見ては、「この絵には二面性がある」と言って、裕福な両親と絵が売れない息子の対照的な情景を即座に言い当てたこともある。作品や、画家、歴史、時代背景に関する知識の有無に関わらず、本質を突くような言葉が次々と続き、ファシリテーターにもたくさんの学びと発見があるという。

私たちが絵画を見て感想をを言ってください、と言われると、どうしても「正解を言わなきゃいけない」「当てられたら恥ずかしい」と思いがちだが、認知症の方の場合は臆することなく感じたことを伝えようとする方が多い。

「時には、感じたことがうまく言葉にできなくて、話しながら葛藤していることもあるんです。でも、どんな言葉であっても、とにかく絵について語っているのはわかりますから、文章が通じなかったら単語で、単語が出てこなかったらジェスチャーでと、切り替えていくんですね」

体験者が感じとったこと、伝えようとしていることをありのままに受け止めるアートリップのプログラムはまさに、アートを介したコミュニケーションと呼ぶにふさわしい活動だろう。

死の直前まで“その人らしく”生きる

認知症とアートいう、一見結びつかない2つが、どうしてこのような素晴らしい効果を生むのだろうか。林さんによると、アートの「答えがない」という点が、論理よりも感情が優位に立つ彼らと相性がいい理由のひとつだという。

「アルツハイマーに冒されても、最後まで機能として残るのは情動を司る部分なんです。

何かに感動したり怒ったり、そういう感情の動き、つまり、その人らしさは最後まで失わないんですよね」

これまでの研究では、認知症で脳の機能が低下していった場合でも、驚くことに絵をみる力は、鍛えれば発達していくことが証明されている。彼らの高い感受性を尊重し、口頭で自由に表現することが許される場を作るアートリップのプログラムは、認知症の人に残された能力を最大限に発揮することにもつながっている。

また、アートならではの非日常性の力も大きいという。

「私たちは自由に映画を見に行ったり、旅行に行ったりできますが、認知症の方が施設に入ってしまえば、一日中施設で過ごさなくてはならない。普段は着替えも外出もしないような人が、おしゃれをしてプログラムを受けるのは彼らとっての“非日常”なんです」

毎月のように集まって、友達、仲間とともに一緒にアートを鑑賞する時間は、彼らにとって旅のような、非日常の楽しみでもあるのだ。

アートリップの対話鑑賞と創作活動を組み合わせた3ヶ月ほどの中期的なプログラムを行い、健康への影響を検証したことがある。その際、体験者たちの感想で一番多かったのが「この歳で新しいことを学べた」というものだったそうだ。

「高齢になったから、認知症だから無理、というのは大きな間違いだと思ったんです。新しい刺激が欲しいという欲求は、ひとりの人間として当たり前のことなんですよね。認知症の方の場合は、ちょっとしたハンデがあるだけ。ステップバイステップで説明し、グループで話ができるような進め方をすれば、驚くような変化が生まれます」

認知症が進むと、患者自身も家族も“できないこと”に焦点が当たりがちだ。しかし、プログラムを楽しむ姿を見て、周りの人が“できること”に気づき、改めて患者本人のことを見直す、という例は過去にいくつもある。

林さんだけでなく、世界中の研究者がアートが健康に与える影響について研究を重ね、その効果が実証されはじめている。

欧米ではarts on prescription(薬を処方するように、芸術を処方する)という考え方の元、美術館に行くことを医者が処方するという実験が始まっていて、医療費を抑え、投薬を減らすひとつの手段として大きく注目が集まっているのだ。

「20世紀にスポーツが人間の健康に必須だと認められたように、芸術が健康になくてはならないものとして介護保険や健康保険の対象になる、というのが理想ですね」

食事、運動に並ぶ、健康習慣の一つとしてアートが生活の一部になる日々を目指して、林さんは今日も熱心に教育と研究、実践を続けている。アートを取り入れることの重要性を社会に示すため、ファシリテーターをプロの職業として育てることにも力を入れているという。

今年8月には、これまでのアートリップの活動をもとにした「アートリップ入門」(誠文堂新光社)も出版予定だ。

「あらゆる人が死の直前までその人らしく生きる、というのが私の目指す姿でもあります。

障害があったり、病気を患っていても、自由にアートや音楽、好きなものにアクセスできる社会を作りたい。そうすることで、社会全体を生きやすい場所にしていくことにつながると信じています」

新型コロナウイルスの流行により、全国の美術館・施設でのアートリップが中止を余儀なくされた。開催を待ち望む声が多かったこともあり、4月からは常連の方を対象にオンラインで実施し、喜ばれているという。

「今後、美術館が再開しても今までの活動はすぐにはできません。しかし、コロナウイルスの流行下も、収束した後もアートは必要です。特にこれまでの常識が通用しない今、多様な視点やものの見方が必要となるでしょう。それを可能にするアートやアートリップは全ての人により必要となると思い、オンラインプログラムを始めました。

一方で どうすれば以前のように美術館や高齢者施設でアートリップを楽しんで頂けるかについても、日々考えています」

そう語る林さんの目には、これからのアートリッププログラムへの希望と熱意にみなぎっていたのだった。

ARTRIP@HOMEはarts aliveのWebサイトからお申し込み可能です

あわせて読みたい