「産まない・産めない・産みたくない……」が言いづらい。

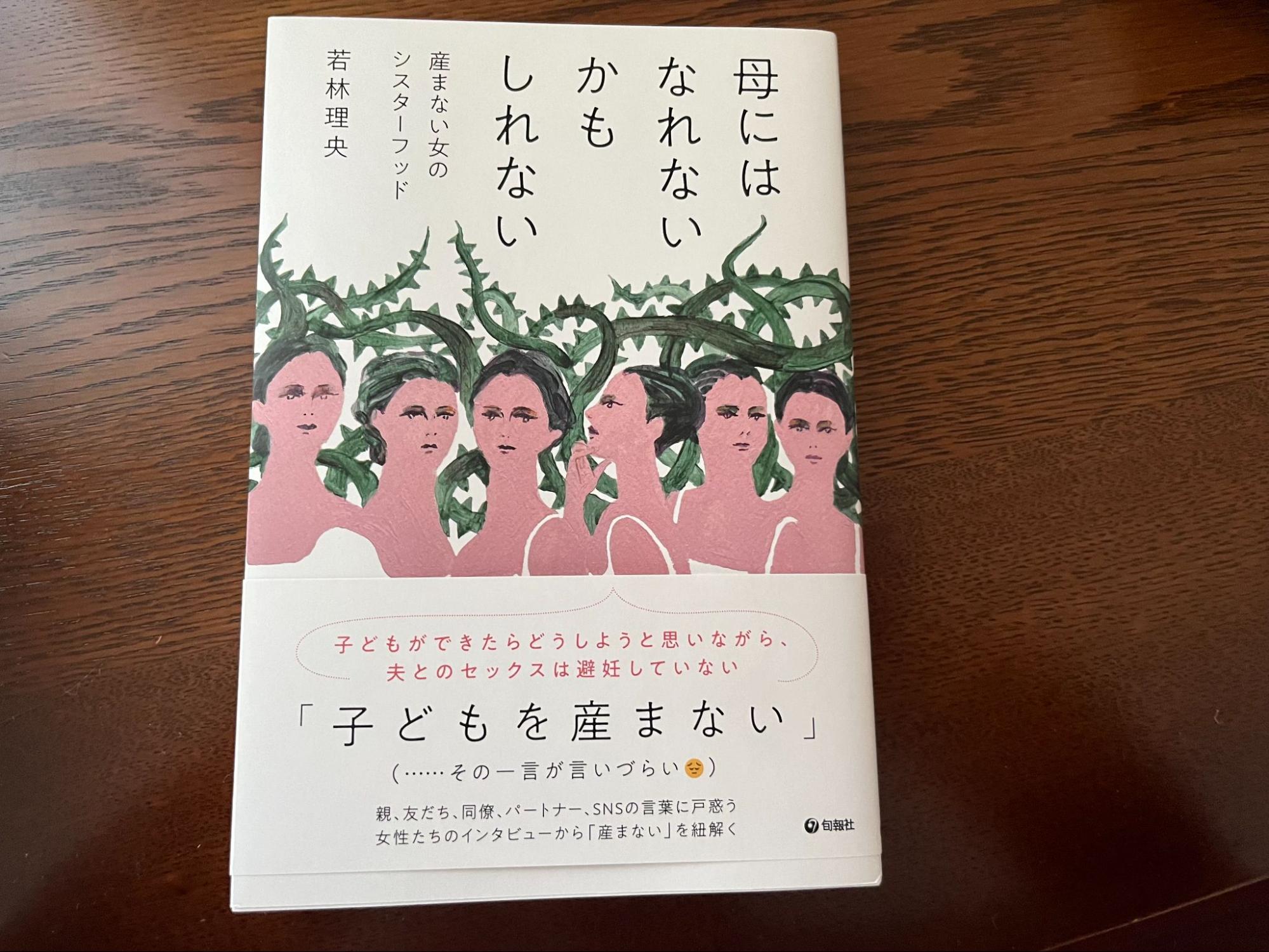

そんな女性たちの声を代弁するかのような、一冊の本が刊行された。タイトルは『母にはなれないかもしれない 産まない女のシスターフッド』。本書には、「産まない」にまつわる女性たちへのインタビュー、エッセイ、対談が収録されている。

著者はフリーライター・若林理央さん。女性の「産む・産まない」の選択について語り、筆を執る彼女自身もまた「産まない」選択をした女性の一人だ。

「女性の身体に関することは女性自身で決めていい。社会や周囲に影響を受けることなく自由に生きていい。そしてすべての人に『産みたい』と『産まない』、そして『産めない』は、対立構造ではないことを知ってほしいです。『私たちは違いを認め合いながら手を取り合って生きていける』という“新しい当たり前”を次の世代に残したいと思っています」

そう、やわらかな口調で話す若林さんは、この本にどんな想いを託したのか。どんな人の手に渡り、どんな世界を広げていってほしいと願っているのか。「子どもを産まない」という、しなやかな意志を持つ若林さんの考えを紐解きながらお話を伺った。

「産まない選択」は普通じゃない?

そもそもなぜ、一人の女性として、ライターとして「産む・産まない・産めない・産みたくない」をテーマを取り扱おうと思ったのか。「産まない選択」に対する社会からの風当たりの強さを身をもって体験し続けたことが、発信の原動力になったと言う。

「私は子どもの頃からなんとなく『産まない人生』を歩むだろうなと思っていたんです。大人になってから気持ちが揺らいだときもありましたが、現時点でも主体的に『産まない』選択をしています。ただそれを周囲に話すと、自分の生き方を否定されるような感覚に陥ることもありました」

たとえばどのようなことがあったのだろうか。

「私が通っていた女子校ではクラスメイトのあいだで『大人になって結婚したら何人くらい子どもがほしい?』という話題になることが多くありました。男子生徒がいないので、遠慮なく生殖について話をできるというか。そのたびに私は『彼女たちと違うなぁ』と実感して、普通とは何かもわかっていないのに『自分は普通じゃない、普通になれない』と思い込んでしまいました」

「子どもを産まない」と“言いづらい”世の中への違和感

“女性は結婚して、子どもを産み育てることが当たり前”という考え方を前提としたコミュニケーションに違和感を覚えていた若林さん。しかし一方で「もしかしたら、産みたくないのは自分だけじゃないのかも」という一筋の光を感じたこともあったという。

著書『母にはなれないかもしれない』でも綴られている、若林さんが結婚が決まった友人と食事に行ったときのエピソードを紹介する。

“どのような会話の流れからだっただろう。よく覚えていないが、「子どもがほしいと思えなくて」と彼女が打ち明けた。

「身体も女性、性自認も女性なのに産みたくないのは自分だけかも」と悩んでいたそうだ。

(中略)

「産んだらかわいいって言われるけど、かわいくなかったらどうするんだろ。もう産む前には戻れないのに”(著書より引用)

「そう話す彼女は、自分の写し鏡のようでした」

ほかにも仕事で会った女性に、若林さんが産まない選択をしたいと打ち明けたとき、自分もそうだと言われたこともあるという。

「そのとき『ああ、やっぱり』と思いました。私だけじゃないんだ。今まで見えなかっただけで、産みたくないと思っている女性は確かにいるんだ、と。そしてこうも思いました。自分の意志で『子どもを産まない』と決めた人生を、“言いづらい”世の中の方がおかしいのではないか────」

世の中への違和感を、凛とした姿勢で言及する若林さん。その背景には、性や身体のことを女性が自分で決め、守ることのできる権利『リプロダクティブ・ヘルス/ライツ』という考え方を知ったことが大きく影響していると教えてくれた。

「女性の身体のことは、女性が自由意志で決めていい。それを知ったとき、衝撃を受けました。『ああ、自分で決めていいんだ』と思えたことは、私が私として生きていく上でとても意味のあることでした」

『リプロダクティブ・ヘルス/ライツ』。その権利を聞いたことのない人も多いのではないだろうか。「もっと認知されてほしい言葉だし、個人間のコミュニケーションだけでなく政治や企業においても当たり前の概念になってほしいです」と続ける。

“わたしの身体は、わたしのもの”

“あなたの身体はあなたのもの”

その考え方が、当たり前のことのように守られていない社会に向けて、若林さんは筆を執る覚悟を決めた。

「書くことは、怖さと隣り合わせでした。日本では今まさに少子化が加速していますから。それでも発信しようと思ったのは、周囲に何を言われようと、自分の人生の選択に罪悪感や孤独感を抱く必要はない。あなたの人生は、あなたが決めていい。それを伝えたかったんです」

本書における自身の半生を綴ったエッセイには、切実な想いが書き記されている。

“「自分の意志で子どもを産まない」と言えない人たちがたくさんいるのなら、私は当事者として、その言いづらさをひっくり返そう。そうすれば、言えない人たちの息苦しさを和らげることができるかもしれない”(著書より引用)

私たちはもっと柔軟に生きていい。「産む・産まない」の選択

若林さんにとって書くことは、自身の「産まない生き方と向き合うこと」そのものだったのかもしれない。本書には、著者の考えや経験に留まらず「産まない・産めない・産みたくない」人生を歩む6人の女性たちの生き方も収録されている。

子どもができたらどうしようと思いながら、夫とのセックスは避妊をしていない女性。男性社会で仕事をするために産まない選択をする女性。不妊治療に費やしたのと同じ年数、産めないことに傷ついてきた女性。産まない人生を想定して日本で生まれ育ち、今はパートナーのいるチリで生活する女性。親から言われた「恋愛も結婚もしないで生きて」という言葉と共に生きる女性。子どもを心から愛しているけれど「もし、時間が戻せるなら産まない」と思っている女性。

一人ひとりに、さまざまなバックグラウンドがあり、事情が存在している。ましてや“女性は子どもを産んで育てることが当たり前”という考え方では、決してひとくくりにはできない個々の人生が、そこにはあるのだ。

彼女たちへのインタビューを通じて新しい発見や気づかされることも多かった、と若林さんは振り返る。

「お話を聞いた女性のなかに『今は産まない選択をしている。でも変わるかもしれない』と話される方がいたんです。私は比較的、産まないという選択が揺るぎないものだったので『それは盲点だった』と気づかされました」

「今は産みたいと思っている人が、産みたくないという心境に変わってもいい。産みたくないと言っていた人が、産みたいと思うようになってもいい。私たちはもっと柔軟に生きていいのだ、と『自由に生きる』ことの本当の意味がやっと腑に落ちたように思います」

もし、産むことや産まないことに関して「自己責任だから」「自分で決めたことだから」「一度、選択したのだから」と苦しい思いをしている人がいたら「頑なにならなくても大丈夫だよと伝えたい」と若林さんは話す。当然だが、周囲が「あのとき産まないって言ってたじゃん」「産みたいって言ってたのに」と、女性の心境の変化を否定するのもお門違いだと続けた。

「『今の自分にとって幸せな方』を、常に選択し続けられることがもっとも重要だと思うんです。『チャイルドフリー(childfree)』という言葉をご存知でしょうか?子どもを持たない人生の方が豊かであると考え、子どもを産むつもりがない人々のことを指す用語です。私はこの言葉に出会ったとき、『あ!まさに、私だ!』と思いました。これまで『自分は普通じゃない、変わっているんだ』と自己否定してしまうこともあったけれど、『チャイルドフリー』という言葉が、いい意味で自分をラベリングしてくれた。居場所が見つかったようでふっとラクになったんです」

「産みたい・産まない」は、対立構造ではない。

さらに若林さんは「すべての人に『産みたい』と『産まない』は、対立構造ではないということを知ってほしい」と語気を強める。

実際、SNSの匿名アカウントによる「子どものいる女性」と「いない女性」のいさかいは過激化している。「子どもがいない人は子なし税、結婚していない人は独身税を払うべき」VS「すでに政府の子育て対策に私たちの税金が使われている」という論争も巻き起こっているようだ。

産みたくても産めない人、不妊治療をしている人もいるなかで、こうした言い争いが起きることに心を痛める。私たちは「産む・産まない・産めない・産みたくない」というお互いの生き方の違いを尊重し合うことはできないのだろうか。

「自分とは異なる立場の女性を理解できない気持ちはわかります。でも、理解できずとも否定はしない。『どうしてあなたはそう思うの?』という対話を始めることが、分断を止めるスタートラインだと思っています」

若林さんは自身の体験も踏まえながら続ける。

「私もよく聞かれるんです。『どうして産まないの?』って。マイノリティな選択をする自分を否定されているように捉えてしまって、つい警戒してしまうのですが、純粋に相手は私の選択に興味を持ってくれているだけかもしれませんよね。なので、私も同じように相手に問うようにしています。『あなたはどうして産んだの?」と。そこからお互いの違いを知ったり、社会への違和感を共有したり、助け合える部分を見出せたりするかもしれない」

「2022年に産まない選択をテーマにZINEを制作し販売したことがあったのですが、ブースに並んでいる本を、赤ちゃんを連れた女性が『産まない人生についてもしっかり理解したくて』と手に取ってくれたんです。また不妊治療をしていたり、産みたかったけど産まない人生を選ぶほかなかった人が、あえて産まない私の人生を肯定してくれる場面もあって」

「彼女たちの『違いを認め、歩み寄る姿勢』に、じん…..と心温まる感動を覚えました。それこそ次の世代に残したい姿勢ですよね。自分が理解できる範囲の人とだけつながるのではなく、理解できない人を攻撃するのではなく。異なる立場の人とも対話をし、手を取り合って生きていく。そこから始まる世界を広げていけたらいいなと思います」

自分と、社会と、終わりのない対話を続ける。

さらに若林さんは、「自分との対話も忘れないでほしい」と、やさしく語りかける。

「そもそも女性には権利があります。妊娠・出産・中絶について十分な情報を得て、産むか産まないかだけではなく、いつ、何人子どもを持つかといった『生殖』に関するすべてのことを自分で決められる。だからこそ『自分はどうしたいんだろう?』と問いかけてあげてください」

「周囲から『20代で産んでおいた方がいいと言うし』『日本は少子化だから』『親に孫の顔を見せたいし、夫に子どもがほしいと言われるから』『そろそろ周りも子どもを産んでるし』……と言われている人もいるかもしれません。そうした周囲の状況に流されず、ちゃんと自分の人生を大切にして向き合ってあげてほしい。“わたしの身体は、わたしのもの”なのだから。社会がなんと言おうと自由に生きていいんだよ、と伝えたいです」

あらゆる立場の女性に寄り添いながら「女性個人の意識や責任だけでなく、社会の仕組みが変わっていかなければならないこともたくさんある。産む人も産まない人も産めない人も見捨てない、そんな中立的な支援があればなとよく考えています」と、さらに広い視野をも捉える若林さん。

特に政治や企業の上層部にも、子どものいる人、子どものいない人、結婚している人、結婚していない人など、さまざまな背景を持つ女性たちが入り、男性と同じように議論できるようになれば、女性同士の分断や“産まないことが言いづらい”世の中を変えていけるのではないかと提言する。

────まだまだ話は尽きない。

だからこそ、終わりのない対話を続けよう。

“わたしは、こう思う”

“あなたは、どう思う?”

この本が、お互いを知るきっかけになったなら。

若林さんが込めた想いは、次の世代を変えていく種になるだろう。そして未来にどんな花を咲かせるかは、今を生きる私たち一人ひとりの手に託されているのだ。

若林さんの著書『母にはなれないかもしれない 産まない女のシスターフッド』は、こちらをご覧ください。

あわせて読みたい