横浜にあるチョコレート工房「CHOCOLABO(ショコラボ)」。ここではおよそ25名の障がい者の人たちがチョコレートの製造、梱包、発送、販売までを行なっている。

その見た目のきれいさや味の美味しさから「障がい者がつくるチョコレート」ではなく「おいしい、かわいいチョコレート」として人気だ。

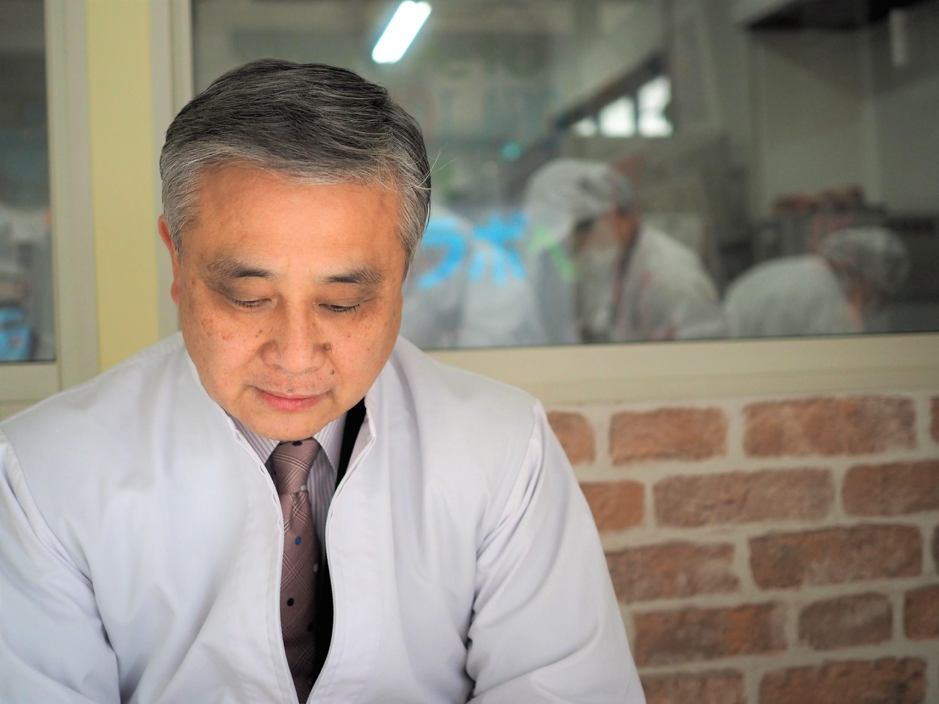

「まさかチョコレート屋さんになって、ベルギーにまで視察に行くようになるとは夢にも思っていませんでしたよ」と笑う伊藤紀幸さんは、元銀行マン。大手信託銀行員だった伊藤さんがチョコレート工房を立ち上げたのには、障がいのある息子さんの誕生が大きく関わっていた。

突然「障がい」というものに向き合うことになり、それによって変わっていった人生を伊藤さんはどう考えるのか。チョコレート工房に伺い、お話を聞いた。

すべてを変えた息子の誕生

2月のバレンタインデーに向けた繁忙期。横浜にあるチョコレート工房は、白衣を来て黙々と作業する人でいっぱいだった。ある人はドライフルーツにチョコレートをつけて並べ、ある人はCHOCOLABOの人気商品、パンダチョコの顔をひとつひとつ丁寧に描く。

「注文内容によって毎日、担当する作業も変わります。みんなそれぞれ得意不得意がありますが、なるべくいろいろなことをやってもらうようにしています」

5年前にCHOCOLABOを立ち上げた伊藤さん。工房内でもひとりひとりに優しく声をかけて回る。「この5年間はCHOKOLABOに全力投球でしたね」と語る伊藤さんは、元銀行マンだ。大手信託銀行で働いていた伊藤さんが、今こうしてチョコレート工房にいるのには息子さんの存在がある。世界的にも珍しい障がいを持って生まれてきた息子さん。あるとき授業参観に訪れた伊藤さんは、養護学校の先生から告げられた言葉に衝撃を受ける。

「月給3千円ですって言われたんです、障がい者の賃金。本当にびっくりしましたね。生きていけないじゃんって」

同じ空間にいた親たちの絶望した表情。自分の残業代よりも安い息子さんの月給に、世の中の矛盾を感じたという伊藤さん。悔しさ、怒り、挫折。いろいろな感情がめまぐるしく駆け巡った。そして「俺が必死で働いて金を貯めてから死んでやるんだ」と考えるようになった。

外資系の企業に転職し、息子さんのために必死で働く毎日。そんな中でふと満員電車で読んだ新聞の記事に目が釘付けになった。それはクロネコヤマトの小倉昌男会長の人生を綴った小さな記事。

小倉昌男さんは潰れそうだったクロネコヤマトを立て直し、宅急便を生み出した経営者。伊藤さんが感銘を受けたのは、その生き様だった。生前、障がい者の賃金の低さを知った小倉さんは障がい者雇用を目的として『スワンベーカリー』を立ち上げ、最終的に巨万の富を投げ売って、そのほとんどを公益財団に残している。

「素晴らしい人だと感動しました。当時、僕は我が家のことしか考えていなかった。自分の家族だけが助かればいいのだろうかって考えさせられました。そして、小倉さんのように生きてみたいと思ったんです」

「お金を残すだけじゃなくて、仕組みをつくろう」。そう考えた伊藤さんは、障がい者がしっかりとお金をもらえる働く場を生み出すことを決意する。

「順番でいけば、息子よりも僕のほうが先に死ぬわけです。お金を残したところで、搾取されることもあるかもしれない。それだったら、仕組みを作って『お父さんはこんな仕組みを作ったから、みんなでがんばってね』って死にたいと思った。仕組みはなくならないですから。 僕がいなくなってもCHOCOLABOが続いていって、もしも天国で小倉さんに会えたら『あれ、うちの工房です』って見せられたら嬉しいですね」

銀行マンからチョコレート屋さんに

「障がい者の雇用を生む仕組みをつくる」。そう決めたものの、伊藤さんがCHOCOLABOを立ち上げるまでには、10年もの年月がかかった。

「失敗できないし、途中で辞めることもできない。一生懸命貯めてきたお金で、どこに勝負をかけるべきかずっと悩んでいました」

伊藤さんが事業を立ち上げる上で、何よりも大切にしていたのは「継続性」。逆に切り捨てた考えは「効率性」だった。

「せっかく会社を作っても潰れてしまって彼らを路頭に迷わせることはしたくないと思った。規模が小さくてもいいから、ずっと脈々と続くことをやりたかったんです。そして障がいをもった彼らと仕事をするときに効率性は求めない。効率性を求めるくらいだったら健常者とやればいいんです。障がい者とやるビジネスとして、成り立たせていくためには永続性は絶対条件だけども、効率性は捨てるくらいの気持ちで事業に取り組まないと考えていました」

そこで伊藤さんが重要視していたのが利益率の高さ。効率性がよくなくても、利益率が高ければ継続できる。そんな考えから粉商売、お好み焼き屋さんやもんじゃ焼き屋さんの経営を考えていた。しかし実際にもんじゃ焼き屋さんを見てみると当時の自分の経営能力では「難しい」と感じたという。

「基本的には夜の商売なので、どうしても帰りが遅くなってしまうし、酔っぱらいに絡まれてしまう可能性もある。そして何より、飲み屋さん独特の『いい加減な会話』が障がい者の人たちには対応が難しいんです。『ちょっとだけ味濃い目ね』とか『ちょっと多めで』とかの、『ちょっと』ってどのくらい?ってなっちゃうんです。彼らがパニックになりそうなことはやりたくなかった」

当時はリーマンショックが終わったばかり。外食産業自体が落ち込む中で、障がい者を何人継続的に雇えるのかもわからなかった。飲食店の経営について知識も経験もない伊藤さんが、最初の事業として飛び込むには、高すぎるハードルだった。

そんなときに伊藤さんは、ふたりの経営者と出会う。ひとりは13業種もの異業種ビジネスを立ち上げてきた敏腕経営者。伊藤さんが相談を持ちかけると、予想外のアドバイスが帰ってきた。

「その人が言ったのは『第二次産業、つまり工場をやるべき』ということだったんです。僕が考えていた第三次産業は外装や内装の装飾費用やサポートする健常者の人件費ばかりにお金がかかってしまう。それで結局、そこから残ったわずかなお金でしか本来の私たち夫婦の思い、障がい者の雇用にはつながらない」

「僕はずっと第三次産業の中で何のビジネスをするのかと、ぐるぐる考えていただけだった」と伊藤さんは笑った。第二次産業で、何を作ろうか。そう考えていたときに、二人目の経営者、居酒屋『和民』を経営する渡邉美樹さんに出会った。

「渡邉さんが言っていた中で一番響いたのが『頭で考えたビジネスはことごとく失敗した。心で感じたビジネスはことごとく成功した』という言葉。僕なりにそれを解釈して、『そうだよな、好きなことだったら困難でも逃げずにやり通せる。よし、好きなことをやろう』と、決めました」

ふたりの経営者の言葉を心に刻みつつ、家族で出かけたある日。おしゃれなチョコレート屋を見て奥さんが「パパはチョコ好きだから、チョコレート屋さんにしたら?」と言ったその瞬間に心が決まった。「障がい者が働けるチョコレート屋をやろう!」。

知識ゼロ、人脈ゼロ、経験ゼロ。それでもやると決めて、伊藤さんは全国初、福祉のチョコレート工房を2012年に始めた。

たくさんの感情を力に変えていく

「やってみたら、やっぱりいろんなことがありますよ。お客様からのお言葉をいただいたり、メンバーがパニックになっちゃったり。でもそのときに、自分が決意したことをやりぬく気迫があれば、辛いことのほうが自分から逃げていくような気がするんですよね」

伊藤さんの「やりぬく力」の源はやはり、「障がい者の働く場を創り、工賃を上げる仕組みをつくる」という固い決意だ。CHOCOLABOで当初考えていた道を突き進みながら、伊藤さんの中には新しい構想もある。

それは障がいを持っているご家族の方々へのフィナンシャルプランニング。金融業界で働いてきた得意分野と、CHOCOLABOでの経験を合わせ持つ伊藤さんだからこそできること。障がいのある子を残していかなければならない親の不安を解消してあげられるようなサポートがしたいと、伊藤さんは考えている。

「結局、自分が最後に安心して死にたいからなんですよね。これができれば、今まで脈絡のなかった僕の人生の全部に意味があったんだと思える。息子にも『きみに出会ったから、お父さんは本当にいい人生が過ごせた』って言えると思うんです」

このあいだね、と伊藤さんが嬉しそうな顔で持ってきたのは「サンキューボックス」と呼ばれる箱。職員やスタッフが、お互いに感謝のメッセージを投函するものだ。そこに入っていたという伊藤さん宛のメッセージを見せてくれた。

『会長さんへ。ショコラボを作ってくれてありがとう。仕事を作ってくれてありがとうございます』

伊藤さんの思いは、ちゃんと届いていた。それは息子さんだけではなく、工房で働くたくさんの人に。「辛いことがあっても、これを見ればがんばれる」と伊藤さんは、とても優しい顔をしていた。

「障がい者になりたいと思って生まれてくる子はいないと思うんですよ。親だって心が折れて、心配で、不安や恐れや、たくさんの気持ちに苛まれる。僕もね、最初はなんでうちの子がって、僕が何か悪いことでもしたのかって。でもどんなに嘆こうが何も変わらないんですよ。変わらないんだったら、それに対して自分が人生を楽しむようにしようと思えるようになりました」

「楽しもう」と思えるようになるまで、一体どのくらいの時間と体力が必要だったのだろう。きっと想像もできないほどの、苦しみや不安を消化してきたはず。そして最後に伊藤さんから出てきたのは、たくさんの感情とずっと向き合ってきたからこその言葉だった。

「もちろん楽しいことばかりっていうわけじゃない。辛いことも、イライラするときも、泣きたくなるときもある。それと同じくらい、嬉しいときも、感動するときも、ワクワクするときもあります。いろいろあるけど、今、僕は幸せです」

苦くて甘いチョコレート。まるで苦しみと喜びが混じり合う人生そのもののようだ。苦味があってこそ、甘みを感じることができると伊藤さんは教えてくれる。入り交じるたくさんの感情、その気持ちのひとつひとつを前に進む力に変えて、今日も伊藤さんはチョコレートをみんなと作る。自分と家族、そしてすべての障がいを持つ人と家族のために。

【関連記事】

・知的障がい者のヒーローを作る、ブランド「MUKU」を生んだ双子が紡ぐ物語

あわせて読みたい