「発信力」という視点から、地方創生の新たな可能性を生み出している合志市クリエイター塾。これまで、2回にわたり運営陣と講師を取材し、合志市クリエイター塾に集まる塾生や合志市、そこから広がる地方全体の未来にかける思いを聞いた。

気になるのは、発信力をテーマにした珍しい講座に興味を持ち、受講する塾生たちの存在だ。彼らはどのような動機で合志市クリエイター塾に通うことになったのか。そして、授業を通してどのような心の変化があったのだろうか。

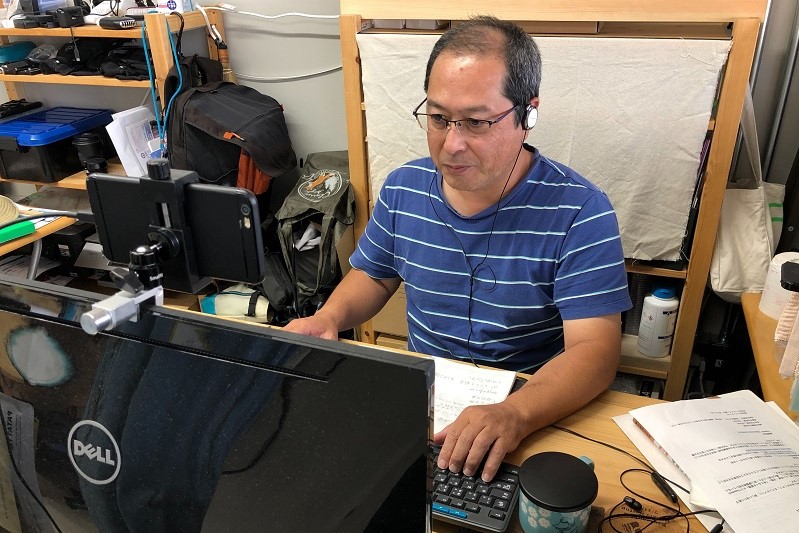

シリーズ第3回となる今回は、映像制作未経験から2期にわたって合志市クリエイター塾を受講した加藤義和さんに取材した。

加藤さんは当塾を修了後、「ライフバンク」という企業を立ち上げ、人々の持つ歴史を映像にして次世代に伝える「ライフムービー」を制作している。

加藤さんが合志市クリエイター塾に通うことにした理由は、映像で残したいと本気で思えるものがあったからだ。加藤さんのこれまでのライフストーリーと共に、合志市クリエイター塾をきっかけに人生がどう変わったのか聞いていきたい。

介護施設で聞いた思いがけない言葉

加藤さんは神奈川県小田原市出身だが、合志市に奥さんのご両親が住んでいたため数年前に合志市に移住。それまでは塾講師などの仕事をしていたが、合志市の介護施設で働くようになった。それに伴い、高齢の入居者と会話することも多くなった。

ある日、加藤さんが入居者三人と話していると、第二次世界大戦の話になった。入居者たちは「父が戦争に行って帰ってこなかった」「兄が特攻隊にいた」といった経験談を、戦争を知らない世代である加藤さんに話してくれた。

みんな、命をかけて国を守った人を褒めたたえていたので、加藤さんはこう尋ねてみた。

「もし今、戦争が起こって私に召集令状が来たら、命がけで戦うべきですか」

それまでの話の流れから、「そうしなさい」という言葉が返ってくると思っていた加藤さん。ところが直後に耳にしたのは、予想外の内容だった。

「命がけで逃げなさい。何をしてもいいから逃げて。絶対に戦争に行くな」

三人が口をそろえてそう言うのだ。加藤さんは驚いた。

「そして思ったんです。この言葉を、入居者たちの家族、特に孫やひ孫などの若い世代に聞いてもらいたい。今はまだ生まれていない親族にも伝えたい」

もともと加藤さんは、自然の風景や生き物の写真撮影が趣味だった。人間を撮影したりインタビュー映像を作ったりしようと思ったことはなかったのだが、入居者との会話をきっかけに、伝えなければいつかなくなってしまう人の思いについて考えるようになった。

「家族に介護施設を辞めて映像制作をしたいと相談したところ、妻の母が市の広報を見せて、”合志市には映像クリエイターを育成する塾があるよ”と教えてくれました」

それが、加藤さんと合志市クリエイター塾の出会いだった。

映像はとんち

第2回の取材で、現役の映像ディレクターである講師の清水亮司さんは「“こんな映像を撮りたい”より、“映像で伝えたいことがある”人に来て欲しい」と言っていた。

まさに加藤さんには「戦争を乗り越え、生き残った人の経験や思い」という伝えたいことがあり、清水さんたちの求める塾生の条件と一致していた。

「私は2018年、2019年と2期続けて通いました。ただ、2018年の1期目で実際にプロのカメラマンがディレクターと一緒に映像を仕上げる過程を見て、絵作りのこだわりや天才的な発想を目にしたら、自分はまだ映像クリエイターを仕事にはできないと感じたんです」

例えば、ジョッキに注いであるビールひとつをとっても、光の方向や反射の仕方を変えると異なる映像になる。近所の芝生に物を置いて撮影しても、工夫すれば海外の大草原で撮ったように見える。

プロは時間をかけ、妥協せずこだわって映像を撮る。「そこまでするものなんだ」と驚いた。同時に、自分にはまだ無理だと思った。

また、講師の清水さんが「映像はとんちだ」と言っていた真意が、どうしてもわからなかったと加藤さんは振り返る。

「とんちってなんだろう」

しかし、加藤さんは諦めなかった。翌年の2019年、今度は加藤さんの話を聞いて合志市クリエイター塾に興味を持った息子さんと、親子で受講した。

「2期目の途中でわかったんですが、清水さん、私がずっと前から好きだったCMのディレクターだったんです。それを知った後、“とんち”の意味がようやくわかりました」

そのCMとは、どのようなものだったのだろうか。

「アルコール飲料のCMなんですが、“商品をアピールしてる”と視聴者が感じる部分がまったくない、日常生活のファンタジーを描いた映像なんです。それなのに、観終わった後むしょうにその商品が飲みたくなる」

とんちについて教えてくれた人がそのCMの制作者だと判明したことで、ようやく実感が伴った。映像にのめりこませ、見た人をふっと驚かせる。そんなとんちの効いた映像を作りたいと思った。

「一人のほうが良い映像が作れる」という先入観が砕かれた

2019年の2期目にはもうひとつ、大きな発見があった。チームで映像制作をすることの醍醐味だ。

「“チームで”合志市の飲食店のCMの映像を作る、と聞いたときは動揺しました。はじめての経験だったし、一人で作ったほうが思い通りの良いものが作れると思っていたので」

チームのメンバーは、テレビ局のディレクター、ミュージシャン、地域おこしの協力隊員、そして加藤さんの四人だ。それぞれのイメージを言葉にして提案し合い、作り上げた映像は加藤さんの想像をはるかに超えるものだった。

長い間他の業界で働いてきた加藤さんにとって、共同制作の素晴らしさを初めて知るかけがえのない経験となった。

「一人だけでは自分の才能以上のものはなかなか生まれません。いろいろな人の才能をかけ合わせると、思いがけない何かが生まれる。”クリエイトする”ってこういうことなのかと感じました」

中学生から58歳までと幅広い世代の同期生たちと加藤さんは、現在もつながりがある。新型コロナウイルスの影響で仕事が減ったときは、アイデアをもらったり新しい仕事を紹介してもらったりしたそうだ。中学生の同期が作るショートムービーの上映会に行ったこともある。

合志市クリエイター塾によって、映像制作にあたっての意識も変わった。

「塾に通う前は、カメラの前にあるものをそのまま撮れば映像になると思っていました。私が撮影するのはインタビュー中心なので、撮ったインタビューをそのまま並べていたんです」

しかし通っているうちに、ある作業が必要なことに気づいた。

「インタビューを順番に撮影して編集するだけだと、視聴者が楽しめないんですよね。すぐに飽きてしまう。他の映像を挟んだり、インタビューの順番を入れ替えたりして、見ている人に驚きを与えることが必要なんです」

合志市クリエイター塾の修了後、加藤さんは起業準備を始めた。塾生になる前から加藤さんの心の中にあった、「高齢者のライフヒストリーを次世代に伝える」という夢に、気持ちも技術も大きく近づいていた。

一生懸命生きてきた人たちの言葉を残したい

2019年6月、加藤さんは「ライフバンク」を設立する。

「高齢者の方を対象にライフムービーを撮影しています。“撮影”というと身構える人が多いので、『あなたの人生のお話を聞かせてください。聞いている様子を撮影します』と言うようにしていますね」

介護施設退職後、ボランティアでよく高齢者の施設を訪れていたので、最初はそこで知り合った人たちの撮影を始めた。だんだんと「私も撮ってほしい」と言う人たちが増えてきた。

「映像をUSBメモリに入れて、ご本人か、ご本人で保管が難しい場合はご家族にお渡ししています。ご許可が得られれば、菩提寺の住職さんに預けることもありますね。親族のお子さんやまだ生まれていない世代の人にも見てもらいたいと思っているので、『7回忌、13回忌が来たらご家族に見せてあげてください』とお願いしています」

加藤さんの話を聞きながら、私は第1回の合志市クリエイター塾運営者の取材を思い出した。「映像を届けるのは、広い範囲じゃなくてもいい」。その言葉がより実感を伴って胸に迫ってきた。

「今の80代、90代の人たちは戦争を経験し、一生懸命生きてきました。その人たちの話をライフムービーで残し、これから生まれる人にも見てほしいですね。今、話を聞いていて実感が湧かなくても、10年後、20年後に意味がわかってくる言葉もあると思います」

私はこの話を聞いて、自分の祖父母を思い出した。戦争を経験した祖父母たちはもう全員亡くなってしまった。生前にライフムービーを撮っていれば、私は祖父母の人生を深く知ると共に、「自分の人生の、この状況と似てるな」と感じることができたかも知れない。

後に残される家族に、言葉を伝えていく。その意義は、時代が経つにつれて、ますます大きなものになっていくだろう。

加藤さんはこんな話もしてくれた。

「塾生だった頃、講師の清水さんに、私の作った映像を人に伝えるための言葉を書いてもらったことがあるんです。『知らない人の知らない人生、どこにでもある人のどこにもない話』。これを私の映像に入れたら、その映像が非常に伝わるものになりました」

現在、その映像は加藤さんが経営する「ライフバンク」の公式サイトに載っている。

こうして今も合志市クリエイター塾は、塾生が映像で何かを伝えていく足がかりとして存在し続けている。今後も合志市という自治体から、未来に大切なものを伝えるクリエイターをどんどんと生み出していくのだろう。

全3回の取材を通し、地方創生における発信の重要性も改めて知ることができた。これが波のように全国に広がり、たくさんのクリエイターが地方都市から生まれたら、日本にどのような未来が待っているだろうか。想像すると、合志市に限らず全国のいたるところで希望は芽生えつつあるような気がした。

あわせて読みたい