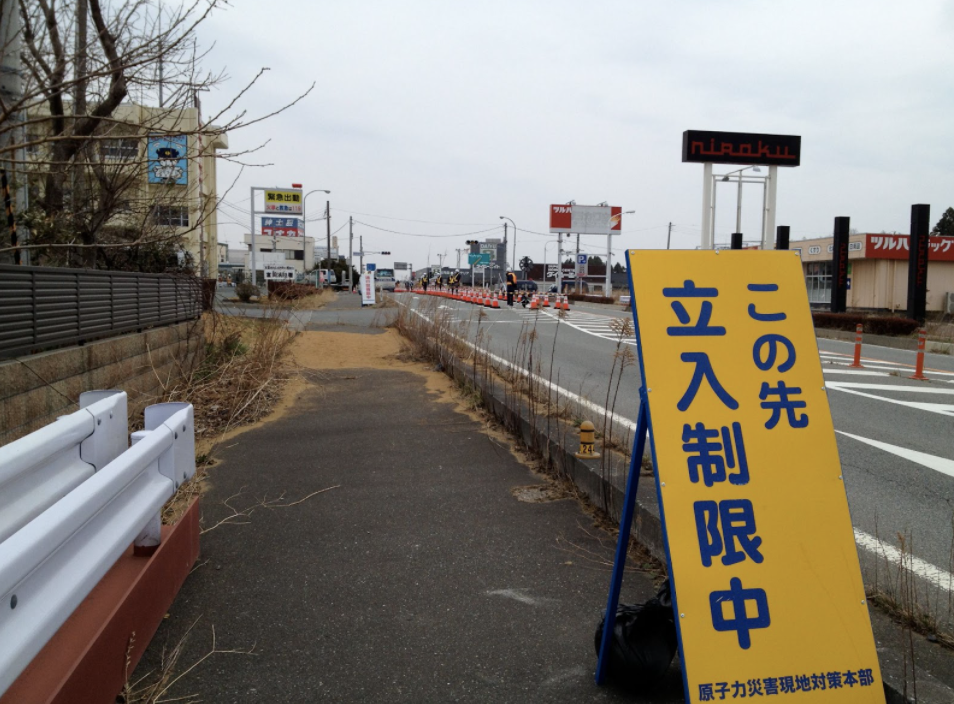

2022年も3月を迎え、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から11年が経過しようとしている。福島県の警戒区域に指定されていた地域では、5年前から順次、避難指示が一部解除され住民は戻りつつあるが、帰還率は解除時期が遅い地域ほど低い。

「避難して10年、故郷の町とのかかわりや生活をこれからどう選択していく?」

この問いは、被災・避難を経験した住民にとって、常にのしかかってくる。当時、福島県富岡町で被災・原発事故避難を経験した筆者にとっても同じだった。おそらく10年20年といった短い期間で解消されるものではないのだ。あの日から11年が経った今も、答えは出ない。

しかし社会では、単線的な復興論が大きく流布され、政策的にも、故郷への「帰還至上主義」的な風潮が漂っているように感じる。そのような社会には、被災者避難者が肯定的な意味で「悩みぬくこと」「時間をかけて、想いを馳せること」のできる余地があまり残されていないのではないだろうか。

実際に避難を経験し、故郷に戻った人々は、今何を想っているのだろう。

今回お話を伺ったのは、全町避難を経験した福島県富岡町でホテルを経営しつつ、福島県の海沿い地域(双葉郡)の情報をまとめたインフォメーションセンター『ふたばいんふぉ』を管理する平山 勉さんだ。

「まず、原発事故で避難指示が出た富岡町に、戻ってこない住人は圧倒的に多い。でもそれぞれが避難先で自立して、それぞれの幸せをつかめればいいと思うんです。避難先が移住先になるのが自然だし、もちろん、それでも故郷に帰還して生活している人もいる。やっぱり人それぞれ抱えている事情が違うし、その想いっていうのは、とても大事にしていかなきゃいけない」

平山さんは、町民が個々の文脈で「自立」して生活を選択できるようになってほしいと語る。

震災後の社会の在り様や人の生き様を、どのように考え続ければいいのだろうか。

容易に答えの出せない問いに対する、平山さんの想いを伺った。

自分にできる範囲で「地域をつなぐ」役割を担う

平山さんは福島県富岡生まれ富岡育ちであり、高校卒業後に音楽の専門学校に入学するため上京した。音楽レーベルなどを立ち上げたのち、2009年に実家のホテル業を継ぐため富岡にUターン。その2年後に震災が発生、被害に巻き込まれた。

上京当初は、もう地元には帰ってこない!と息巻いていた頃もあったが、避難して富岡を離れている間に、地元に対する思いはだんだん強くなってきたと平山さんは話す。

「地元がああいう状態になったときに、自分は何もできない。手も足も出ないっていう圧倒的な無力感があって。町、道路、家など、もう誰も住んでいなくてどんどん廃れていくわけよね。先の見えない避難生活でみんな絶望の渦中にいたし。そんなとき、なんとかしたいなという気持ちが芽生えてきた。でっかいことはできないけど、自分にできる範囲のことで、なにかしたいなと」

そう思った平山さんは、想いを形にすべく活動の枝葉を広げていく。

震災後の町の情報をまとめるサイト『富岡インサイド』を立ち上げ、ボランティア団体『相双ボランティア』を主催する。さらに相双地区の連帯を図る寄り合いとして『双葉郡未来会議』の立ち上げにも力を尽くした。

「たまたま動きやすい立場にいただけ(笑)」とはにかみながら語る平山さんだが、その言葉からは、内に秘める気持ちがひしひしと伝わってくるようだった。

活動を広げていった際の心象を、平山さんは次のように言葉にした。

「地元の人の想いもそうだけど、元々繋がっていた隣町の人たちへの想い。それをもっと広げていくと、双葉郡全体の人たちの想いを抱くようになっていって。地元だけに留まらず、地域を超えて同じ辛い気持ちを抱えている人たちに、何かできることがあるんじゃないか、やらなくちゃいけないと思ったんです」

そして平山さんは現在、富岡町や相双地区をつなぐ存在として活躍している。

住民目線での在り方を大事にしたい

そんな平山さんは、現在の震災復興の在り様をどのように捉えているのだろうか。

「例えばメディアで富岡町について報道があったとき『被災地、被災者、避難者』『福島第一原発事故』『福島の復興』とかいう言葉で一括りにされてしまうのが嫌なんです。そういう形で一括りにしてしまうと、地域としても人としてもそのアイデンティティが軽んじられるような気がして」

「政策として、イノベーションコースト構想とか、施設やプロジェクトを誘致する壮大な話を聞いても、ここで暮らす者の感覚としては、でっかい空中戦が飛び交っているイメージ。もちろん将来、地元に定着する人を増やすきっかけとしてはいいと思うんだけど、政策は一般生活とはかけ離れすぎていて、現実味が湧かないですね」

行政やメディア、大きな社会的文脈で語られる復興の在り様は「ひと括りされて」個別の文脈が見られていない。「空中戦」「一般生活とかけ離れすぎている」と平山さんは話し、「住民それぞれの目線」に沿っていくことの重要性を強調した。

「復興」という言葉に内包される意味合いとして、いつしか「輝かしい将来の構想」という側面が大きくなってしまったように思う。

社会の目をもっと、一人ひとりの地道な「日常の再構築」に向けなければ。きれいな話のみではなく、今、生きている人の生活を丁寧に掬い上げていくことにも目を向けなければ、焦点がぼやけたまま時間は過ぎ去ってしまう。

だからこそ、平山さんは「住民目線」を大切に活動をしているという。そして、最近の相双地区の若者による復興につながる実践に対し、平山さんは以下のように語る。

「この地域でも頑張っている若い人がたくさんいて、彼ら・彼女らの姿を見るととても頼もしく感じます。若い世代だからこその発想や行動力はこれからのこの地域には絶対に必要だし。」

「震災当初から『住民目線での復興』を意識してきて、そういう点では少しづつだけど着実に前に進んでいる実感はあります。もちろんまだまだその道半ばではあるんだけど、そこには大きなやりがいがあるので、自分自身も、もっと追い込んでいきたいです(笑)」

「ただ一方で復興とか震災の後始末みたいなのは自分達の世代が片を付けていけばいいとも思っていて、これからのまちづくりに関してはこの地域で生きていく若い人たちが後先考えずにどんどんチャレンジしてくれればいいなと。そういう動きの背中を押していくのも自分の役割なのかなと思ってます」

人の想いを背負う。それが自然なことだった

住民目線の復興を地道に推し進める平山さん。彼を突き動かしているものとは一体何なのだろうか。

「自分の中で『もっとやんなきゃ駄目だろう!』って急かされるんです。地元に帰りたくても帰れなかった人たち。思い半ばで亡くなってしまった人たち。もっともっと遡れば、津波で亡くなった人の想いも勝手に背負ったりしてね」

「震災後のこの地域に対しての『想いの共有』もひとつのモチベーションなんだと思います」

平山さんにとって、震災後の富岡町、ひいては社会を生きることは、人と想いを共有するということだった。加えて、そのように他者の存在を感じることは平山さんにとって自然なことだという。

「震災後、悲しいとか苦しいとかいう話をたくさん聞いてきて。それは自分の許容範囲を越えてもなお、入ってきては受け止めてきた。なので自分が地域のために動く立場になったときは、人の気持ちを背負うことは自然なことだったのかもしれないですね。気持ちも行動も、なるべくしてなったのかなと感じます」

震災を機に、多くの人の生き様や想いを目の当たりにしてきたからこそ醸成される「自然」の感覚。この感覚をなくして、平山さんの震災という経験を語ることはできない。

さらにその実感や考えは「ちょっとずつ変わってきている」と平山さんは話す。あの日から11年。身の回りの環境の変化によって、震災の捉え方・考えは、常にその形を変えていかざるを得ない。平山さんの話しからは、簡単には形容できない震災後の社会の様子が浮かび上がってくるようだった。

継続的にこの地域に来てほしい。そこで住民の声に耳を傾け考え続けること

確実に前に進んではいるものの、震災後の地域社会にはまだまだ課題もたくさんある。大きな社会の文脈でも、個々人の文脈でも、葛藤は続いていく。

そして、そういった震災後の経験を完全に言語化することも、とても難しい。

「でもね、結局は一人の住民としてできること、目の前のことを一つひとつ片付けていくしかないと思うんです。国は国の、民間は民間のやるべきことをそれぞれの立場で粛々と」

また、被災地に訪れる、被災地の在り様を見てみようとする人に対して、平山さんは以下のような想いを抱く。

「富岡町に、それ以外の被災地にどんどん来てくれればいいなと。そして年に1回でもいいから継続して来てほしい。この地域は1年でものすごく状況は変わるから」

「そして、町の変化を見て感じてほしい。残ってた建物が解体されたり、新しい道ができたり、逆に放置されて廃れていく建物があったり、この辺は時代の流れの中の今ををひしひしと感じられる場所だと思う。あとは、住民の想いの部分。これを抜きには復興とか伝承とか語れないので、住民の声に耳を傾けることも大事ですね」

震災後の地域社会や、そこに生きる人たちの想いは、容易に言語化もできなければ、回復や自立の度合いもそれぞれ大きく異なっている。この現状に、すべてを解決する何かをしつらえることは不可能だろう。

しかし、人の経験を感じ取り、想いを馳せる営みが連鎖していけば、これからの震災後の世界は少しずつ変わっていくかもしれない。

“かつて人が消えた町”に立ち、茫漠たる願いを、大切に抱えていく。

あわせて読みたい