宮城県気仙沼市。階上地区。2011年3月11日、東日本大震災の被害を最も受け、今も復興が遅れているというこの地域に、ゲストハウス「架け橋」はある。被災地支援で訪れた学生ボランティアの手によって改修された小さな古民家には今、ボランティアだけでなく観光客や地元の人々が集まる。

ゲストハウス「架け橋」を最初に立ち上げたのは、現在大学4年生の田中惇敏さん。大学2年生のときに、学生ボランティアとして初めて気仙沼を訪れ、4年生のときに休学して移住。ゲストハウスの運営をしながら、観光客の被災地案内やまちづくりに関わってきた。

気仙沼を訪れて6年、移り住んで4年。「気仙沼の住民票は死ぬまで移さない」という田中さんは、なぜ被災地にいることを選ぶのか。描く未来とその思いを伺った。

揺れなかった福岡から現地へ

「この春、いったん大学に戻ろうと思っているんです」

開口一番に、一度気仙沼を離れる決意を聞かせてくれた田中さんは、現在も、福岡県九州大学建築学科の4年生だ。卒業後、また気仙沼に戻るつもりはあるのかと聞いたら、大きく頷いた。

「もちろんです。『気仙沼にずっといる』という思いは変わっていないし、福岡に帰るのは大学を卒業するためだけです」

今はすっかり気仙沼に馴染んでいる田中さんも6年前、震災復興ボランティアになるまで東北を訪れたこともなかったという。しかも東日本大震災があった当時、震災があったことすら翌日まで知らなかった。

「東京と違って福岡は揺れなかったんですね、全然。ちょうど高校を卒業したばかりで遊べる時期だったので、友達とカラオケオールしていました。当時は誰もスマホじゃないから、情報も入ってこなかった。翌日テレビを見て驚きました」

昔から興味のあることはすぐに行動に移すタイプだったという田中さんだが、当時は大学1年生。部活や授業もあり、被災地を見たい、行ってみたいという思いを抱えながらも大学で1年を過ごした。

「1年後にようやく時間が取れて、東京のネットカフェで寝泊まりしながら日帰りバスで被災地を巡っていました。当時、福岡から被災地へのバスはなくて、学生はみんな東京に滞在して行ったり来たりしていましたね。そのときは、地域をなんとかしたいという思いもなかったし、まさか自分が移住するとは思っていませんでした」

石巻や釜石など6ヶ所を回ったうちの一つだった気仙沼。ボランティア活動のなかで子どもたちと遊び、地域の人々の優しさにも触れた田中さんは、もう一度気仙沼を訪れることにした。

「『第二の家族』って呼んでる人たちがいるんです。ボランティアで疲れたときにふらっと入ったお茶屋さんで、今でも家族ぐるみで仲良くしています。その家族が大好きになって、たまたま彼らが気仙沼にいたから僕も気仙沼にいるっていう感じですね」

ボランティアのための家

気仙沼に戻るのであれば今度は友達を連れていきたい、と福岡からボランティアを派遣する学生団体を設立。『被災地に行きたい』という思いを持ちながらも、交通事情などでボランティアに参加できていなかった学生たちを2年間で400人派遣した。

田中さん自身も長期休みに被災地に入り、かわるがわる訪れる学生の受け入れをしていたが、そこで課題となったのがボランティアの滞在場所。当時、多くの学生ボランティアは路上のテントなどを拠点としていた。

「もっと拠点欲しいねって言っていたときに、ボランティアで入ったお寺さんの和尚さんが空き家を紹介してくれたんです。そこにみんなで泊まって、当時はボランティアの滞在場所として機能していました」

そのうち、福岡以外からの学生団体も滞在場所に困っているという話を聞いた田中さんは、その空き家の管理人となってボランティアの受け入れを考えるようになる。ちょうど東北で建築の仕事が見つかったこともあり、大学4年生で休学・移住を決意した。

「単純に、誰かがずっと気仙沼に住んで受け入れるのが効率的だなって思ったんです。当時はゲストハウスっていう言葉すら知らなくて。でも、ホテルや旅館でもないし、シェアハウスでもないし。たまたまゲストハウスって言葉を聞いて名付けたのが、ゲストハウス「架け橋」でした」

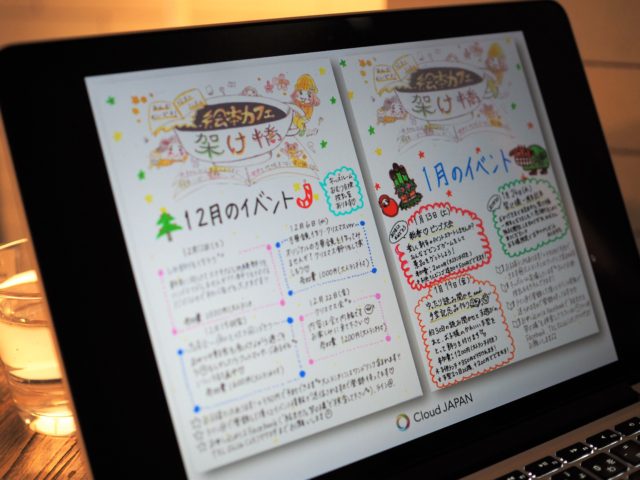

地域とつながる「絵本カフェ」

ゲストハウス「架け橋」の壁は一面、絵本で埋め尽くされている。夜はゲストハウスとして宿泊者が集まる「架け橋」も、昼間は地元のお母さんたちが子どもを連れてきて働く「絵本カフェ」という別の顔がある。2組の親子が交代で出勤し、一人のお母さんが子どもを見る傍らで、もう一人のお母さんがカフェを運営する。

「最初、特に何したいっていうのはなくて、ただ地域の人たちに還元できる何かがしたかった。ゲストハウスの売り上げは自分の頑張りじゃないという思いがあったからですね。改修工事もボランティアや地元の人たちが手伝ってくれて、それでできた建物の売り上げが自分のポケットに入るのが嫌だったんです」

地域に還元する場の使い方。たまたま知り合いのお母さんと話していたときに思いついたのが、地域のお母さんたちの雇用をうむ「絵本カフェ」だった。

「お母ちゃんたちのパワーがすごいんです。毎日イベントを自分たちで企画して、人を呼んだり。僕は子どもたちと遊んでいるだけです。でもすごく感じるのは、今まで高齢者や子どもは支援しても、子育てをしているお母さんはあまりスポットを浴びてなかったということ。でも、本当に支援する対象ではないとも思っていますね。みんな強いから、できるから。がんばる場所がなかっただけで、僕はそういう場を提供してるだけです」

2人のお母さんに毎日、安くない給料を払い続けることは、絵本カフェの運営だけでは難しいという。ただ田中さんはそれでいい、と明るい笑顔を見せた。

「一つの空き家の中で、夜はゲストハウス、昼は絵本カフェ。それを全部まとめて、みんながハッピーになれればいいと思っているから」

これから生きる町をつくる

大学を休学して被災地に移住、そしてゲストハウスを運営。その肩書だけ聞くと身構えてしまうぐらい勢いがあるのかと思えば、田中さんはいつも笑顔で楽しそうに気仙沼の話をする。移住してからの4年間、気仙沼を出たいと思ったことがあるか聞いてみると、田中さんは少し考え込んだあとに「今、聞かれて出てこないってことは、なかったんだと思う。自分でもびっくりする」と笑った。

震災でボランティアとして訪れなければ、気仙沼に移住することもゲストハウスを運営することもなかったであろう田中さん。気仙沼の何が、彼の生き方そのものを変えたのだろうか。

「変わったというより、そもそも自分はここで6年前にやっと生まれたような感じがします。それまで勉強は得意だったけど、記憶するほうの脳しか使ってなかったんですね。実際に思考するとか、自分から何かを生み出すという頭の使い方はしていなかった。震災があって、自分で団体作って運営する中で、そっちの頭を働かすしかない状況だった。しかも、いくら自分が頑張っても、自分以上に辛い思いをした人たちがいましたから。そういう意味では、自分で考えることができる別の脳、自分の半分を生んでくれたという気がします」

ゲストハウス「架け橋」は、昨年11月に代表を交代した。ボランティアとしてではなく、旅人として「架け橋」を訪れて移住した村松さんが、あとを引き継ぐ。「福岡でも気仙沼でも、まだ何をするかわからない」と楽しそうに話す田中さんの未来は明るい。

「昔から飽き性というか……。やってみたいと思ったらすぐやるし、最初に気仙沼に来たのもそういう軽い気持ちからでした。でも実際に来てみたら、大切な家族みたいな人たちができて、毎日サーフィンしたり子どもたちと遊んだり、本当に楽しいんです。だから僕はここにまた戻ってきたい」

また田中さんは今、「気仙沼みなみ商工ネット」の最年少メンバーとして階上地区のまちづくりにも携わっている。20代で参加しているのは田中さんのみで、平均年齢64歳の団体。70代のおじいさんたちが『自分が70年生きてきた階上を復興させたい』という思いで活動する姿を見て、田中さんもまちづくりに力が入るという。

「いろいろなことをやってみて、おじいちゃんたちに意見をもらっています。『今度は僕がこれから70年、この町で生きていくので手伝ってください』って言って。これから自分がずっと住む町だから、続けていきたいですね」

学生もお年寄りも、地元の人も県外の人も。気が付いたら田中さんの周りには人が集まっていて、被災地はいつのまにか田中さんの居場所になっていた。

「僕の当初の考えでは、ボランティアの宿が必要なくなったとき、つまり被災地がボランティアを必要としなくなったときに、「架け橋」も終わりだと思っていました。でもボランティア以外にも色々な人が「架け橋」を訪れてくれて、気仙沼が好きになって、移住する人もいる。そういう人たちが交流できる場所になっていったら、と思います」

もしかしたら田中さん自身も、ゲストハウス「架け橋」と同じように、学生ボランティアとして被災地が自分を必要としなくなることを目指していたのかもしれない。でも今の田中さんと話していると使命感で被災地に残るという気負いは感じられない。

被災地を助けるためではなく「自分の生きる町」として、田中さんはここに居続ける。

あわせて読みたい