北海道神宮の境内に立つグレーの石碑

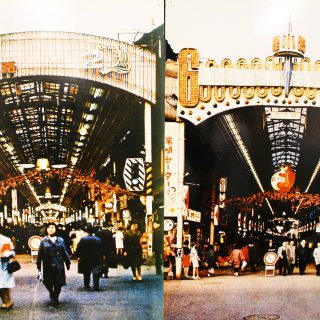

時は1869年(明治2年)。明治天皇が北海道鎮護の神を祭祀する勅を発せられたことにより、札幌神社…現在の北海道神宮が建立されました。現在では、北海道随一のパワースポットとして、札幌市民はもちろん、世界中の観光客でにぎわう観光地となっています。

その北海道神宮境内東寄りに、開拓神社という小さな神社があります。この神社は、1938年(昭和13)年という北海道開拓70年にあたる年に、当時の北海道庁長官・石黒英彦が記念事業として物故開拓功労者を祭祀するために開拓奉斎殿を建立、同年8月15日に開拓功労慰霊祭を行ったことに由来します。現在では、北海道の開拓に心身を傾けた37柱の祭神が祀られています。

実は、この開拓神社の隣にグレーの石碑があるのですが、北海道の方でもご存知の方はそう多くはないかもしれません。この石碑が「樺太開拓記念碑」。その名の通り、江戸時代から太平洋戦争が終わるまで、日本が領有していた樺太(特に南樺太)の開拓に尽力した人々に敬意を表して1973年(昭和48年)に建てられました。

戦争に翻弄された樺太

その裏側には石碑建立に関する碑文が刻まれているのですが、内容を要約すると…。

-

樺太は蝦夷地の一部としてカラトの島と呼ばれていて、歴史は16世紀にさかのぼる

-

1806年・1807年のロシアによる襲撃により江戸幕府が直轄で守ることになった

-

1855年締結の日露通行条約により20年間国交が安定した

-

1875年千島樺太交換条約により樺太を手放すことに

-

その後緊迫が続き1904年に日露戦争勃発、ポーツマス条約により南樺太の主権を回復

-

以後40年に渡り近代樺太を築き、4億円の総生産・40万人の人口を有した

-

1945年8月9日にソ連軍が侵攻、翌年領有を宣言した

-

しかしサンフランシスコ講和条約ではソ連の領有を認めず、日本が放棄した樺太・千島の帰属を定めなかった

-

私たちはこの史実を辿り、樺太40万人の引揚者の赤誠を結集し碑を建てた

-

昭和48年8月23日 全国樺太連盟会長・梅内正雄、元樺太庁長官・小河正儀 共撰

このような内容が書かれていて、樺太が明治から昭和にかけて戦争に翻弄されてきたことをうかがわせます。実際、樺太の領土については複雑な背景があり、ポツダム宣言の受諾により日本は南樺太の領有権を放棄し、「国際法上は所属未定地」との立場をとっているため、実質的にはロシアの実効支配が行われているにも関わらず、積極的な返還活動は行っていません。

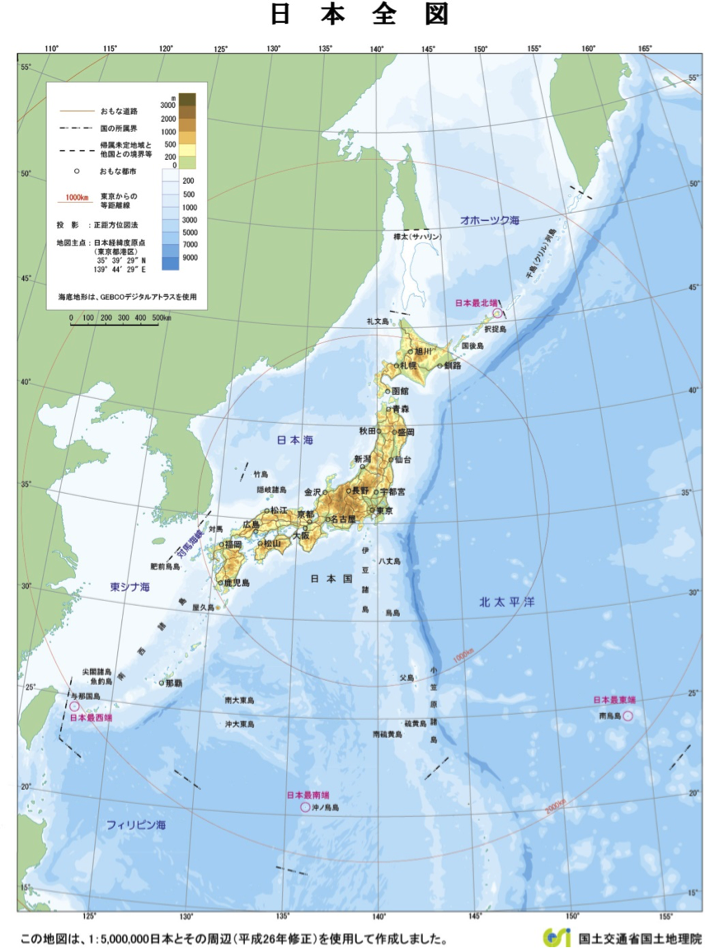

※ちなみに日本政府が発行している世界地図では、南樺太は真っ白…どこにも所属していないことになっています。

(写真:国土地理院よりホームページより引用)

樺太神社が姿を変えて石碑となった

また、なぜこの樺太開拓記念碑が開拓神社の横に建てられたのか。これについて北海道神宮に尋ねてみたところ「もともと樺太には樺太神社があり、樺太から引き揚げてきた人々を中心にどこかに祭祀をしたいという話がありました。そこで開拓神社の横のスペースを利用して、樺太の開拓に関わった人々の功績を顕彰する記念碑を建立しました。毎年8月23日…樺太の施政記念日には祭典を斎行しています」とのこと。

このように、北海道には北海道ならではの戦後70年があります。東京大空襲、広島・長崎の原爆投下、沖縄の地上戦はあまりにも有名ですが、樺太でも侵攻があったという事実を忘れてはいけません。

あわせて読みたい