戦争中にも「日常」があった、というとき、ある人は「あたりまえ」と、またある人は「そんなはずが」と思うかもしれません。

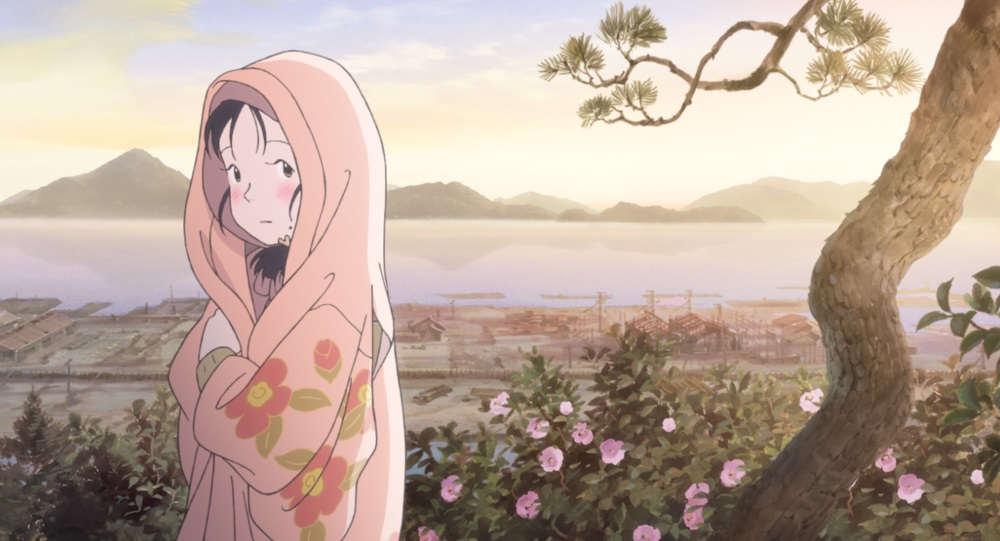

2016年11月12日、クラウドファンディングで約4000万円を集め、制作がスタートされた映画『この世界の片隅に』が公開されます。こうの史代さんの原作に、のんさんが主演声優を務めるこの作品では、戦争中の「普通の暮らし」が丁寧に描かれています。

そんな『この世界の片隅に』の映画化を手掛けた片渕須直監督に、この作品に込めた思いを聞きました。

クラウドファンディングで示した3,374名の「観たい!」

‐今回、制作にあたってクラウドファンディングに取り組んだのには、どんないきさつがあったんですか。

こうの史代さんが原作の漫画で描いたすずさんがたいへん魅力的である。

というところから僕らの思いは出発してるんですが、しかし、アニメーションのメインターゲットになっている人たちにどう捉えていただけるか、というのが未知数としてあったんですね。

ひょっとしたら戦争中の話ということで違和感を持たれちゃわないか、そういう懸念もちょっとあったんですね。

なにより、映画をつくるために出資してくださる方々がそこで判断しかねる、というのがあったわけですよ。

‐その方々に納得いただこうと。

そうですね。すでに絵コンテまで出来ているのを見てもよい内容だと思うし、いい作品ができるということはわかるんだけど、果たしてお客さんがいるのかな、と言われて。

そこで「います!」とはっきり示すためには、クラウドファンディングが一番いいんじゃないかと思ったんです。

‐結果は大成功でしたね。

はい、実際にやってみたら「こういうものを観たい」という方がこれだけたくさんいて、すごく情熱的な声をいただいたりもして。これならできるんじゃないか、と後押ししていただいたんです。

‐先ほどあった、戦争中の話を題材にしていくときに「観てもらえるんだろうか」という不安を持たれることは、映画業界では一般的なものなんですか?

いえ、映画業界で、というよりはアニメーションが誰に向けて作られているかということですね。

‐誰に。

誰に、何のために作られているか。今アニメーション作品で主流になっているのは、ティーンエイジャーの青春を描く、みたいなところで、そこにSFみたいな幻想的な風味が絡んだりとか。

そういった若い人の空想性への訴えかけが主軸になっていると思うんですね。

‐確かにそうですね。

それに対して、もっと客観的というか、厳然とした歴史的なものみたいなのを扱うと、普通のアニメーションが対象としている対象よりも、年齢が上がってくるんじゃないかな、と。

誰に観てもらうのか、そこへ届けられるのか、そこまできちんと踏まえなければ、作品自体をつくることはできても「誰がみてくれるの?」という疑問形を離れられないところに陥ってしまうわけです。

でも僕は感じ取ってくれる人はいるはずだ、と思って。クラウドファンディングでそういう人が浮かび上がってくるはずだと。

そしたら実際にそういう成果が出て、今まで二の足を踏んでいた方々も、これなら大丈夫だ、と思っていただけたわけです。

戦争を背景にすることで、見過ごされた「日常」の魅力が引き立つ

‐今回のようなテーマは、原作がなくてもやりたいテーマでしたか?

元々は、戦争中の話を今までと違う語り口で描きたいな、とずっと思っていたんです。たとえば、だいたい戦争中の銃後というと軍隊、憲兵、特高が横暴でとか、そういう話になるわけじゃないですか。

でも戦争中の飛行機マニアの少年がいて、飛行場に行って最新鋭の飛行機をマニアックにスケッチしていたりだとか、そういう話だってあるはずですよね。

そういう別の観点で戦争を描けないかな、と思ったりもしてきました。

‐確かに一面的ではない「戦争中」の描き方にこそ、共感できることが多いように思います。

ただ、それはそうなんだけど、誰が観てくれるかと考えたときに、こうのさんの素晴らしい原作があって、読者がいて。

それであれば、そこから出発するのがいいんじゃないかと。

‐片渕監督は日常を通して何を伝えていきたいと考えているんですか?

目の前にあることがどれだけ得がたいことなのか、ということだと思います。

普段私たちは、毎日毎日ご飯を食べて、今日のほうがおいしかったとか、昨日のほうがおいしかったとか、ひとつひとつ感じる間もなく通り過ぎてしまっている。

映画の中で描くとある食事の一回にきちんと味わいを感じさせるというか、そうした意味合いでしょうか。

ただ、そのあたりに留まると、とてもこじんまりとした作品になってしまうし、大多数の人の前では、映画として見過ごされてしまうかもしれないと思うわけです。

背景に戦争というものがあることで、何気ない私たちの日常や暮らしも輝いて見えるんじゃないかなと。

‐戦時中の日常を、もともとリアルタイムに経験していない片渕監督が自分に落とし込んでいく作業ってどういうものだったんでしょう

難しいですよね、結局想像しようにもその想像する根拠となる部分が。

今回の舞台である呉市の食料配給にしても、どんなものがどれぐらいの量、どの期間に配給されていたのか。

それが何年何月っていう月単位での大まかな資料は残っているんだけれども、毎日毎日何がどれくらいという詳細な記録は、残ってないんですね。

「戦時中」と一括りにされる全体像を見るんじゃなくて、人が生活する細かな時期のその瞬間瞬間を見なくちゃならないんですよね。

本当は、映画の中で描かれる期間中の毎日の食事を全部献立で再現できればよかったんですけど、それは到底無理だなって。

その家庭がどの地域にあったか、どういう状況にあったかによって、同じ年代でも違って一概に言えないですし。

まあ、普遍的なもの、全般的な状況を理解するくらいには到達できるとは思いますが。

‐なるほど。

ただ、個別なことを言えば、すずさんの家は海軍で働いている人が2人いるから、海軍の中でも食べ物が支給されていたりだとか、普通の家庭とは違っていたかもしれないなとか、それは資料もなくて想像によらないとダメなんですよ。

そのあたりではやっぱり踏み込みが浅いところが、一生懸命調べた上でもまだまだありますね。

のんさん「日常の大切さ、変わらなさが理解できた」

‐作品の中ですずさんの空想と現実世界がつながっていくような場面について、どんな意図で表現していったんでしょう。

すずさんという人は、小さな子どもの頃から家の仕事とか家事の手伝いとか、妹の面倒までいっぱいしてきて、どこか子どもとしての部分を発揮しきれなかった人なんじゃないかと思うわけです。

けれど、濃厚にそうしたものを中に詰めたままになっている。そこでまた、お嫁に行くに当たって思いっきり故郷をスケッチして、そういったものを封印してしまおうとするわけです。封印しなくちゃならないのは、いっぱい詰まってるからなんですよ。

我々も普通に生きてる中でつまらない空想とか夢想とかしますよね? 戦前も戦争中も、人間そのものがガラッと違っていたわけじゃないはずだと思うんですよ。

空想とか夢想とかしつつの日常だって当然あるだろうし。でも、すずさんは「大人にならなくては」という表面的な意識だけは強い人なのだろうと思います。

‐制作過程では主演の、のんさんのような若い方とつくりあげていくような作品だったと思うんですが、作品の意図やメッセージをどのように伝えていったんでしょう。

のんちゃんには原作を渡して「読んでみてください」、それだけですましてしまった。

それでものんちゃんは自分でこうのさんの作品の中から見つけてくれた。

彼女は元々「自分は戦争ものを演じるのに縁遠い部分があるし、戦争中に起きている悲惨すぎる出来事に対して目を向けないで通り過ぎようとしてしまうところがあった」というんですよ。

「でも、こうの先生の『この世界の片隅に』の作品の中での描き方だったら」と、それならばすずさんをやらせてください、と言ってくれた。

‐原作を読むだけでバッチリはまったんですね。

そう、ただ「わかりました」っていうんじゃなくて、「日常が大事なんですね」ってこちらからは何も言ってないのに言ってきてくれて。

その段階で理解のベースが出来上がっていましたね。そうして、僕らが元々思っていた魅力的なすずさんが実現できた。

‐最後に、この作品を観た方に期待することはありますか。

映画とは、それぞれのお客様の中で受け止められて、着地点を見つけたときが一つの完成なのであって、完成像は一人一人違うものだし、どんな答えが出てこようとそれが違うから面白い。

ひとつだけ言えるとすると、すずさんの日々は断絶した断層の向うの異世界なのではなく、そのまま延長していけば今日にいたる日々です。

そういう目で、すずさんのいる「この世界」とは、皆さんの目の前のまさに「この世界」でもあるのだと、そういう目でご覧いただけると面白いと思います。

あわせて読みたい