2015年2月、大分県臼杵市で大林宣彦監督の「臼杵古里映画学校」が3日間開校された。

映画づくりワークショップでは、臼杵市民作のシナリオをもとにした短編映画を16時間で撮影。

「大林組」流、映画づくりの現場に潜入したレポート後編。 (前編はこちら)。

舞台は「戦中」と「戦後」の臼杵

会場に到着すると、臼杵市民会館のステージには、大規模な映画撮影用の舞台セッティングが施されていた。

観客席でワークショップの様子を見守っている人々の間にも、緊張した空気が張りつめている。

舞台は、まもなく迎える戦後70年目の8月15日、臼杵。

夏服に着替えるため、更衣室へと移動した。

国防服に身をまとった男性、昭和の雰囲気が漂うお下げ髪にもんぺ姿の女の子とすれ違う。

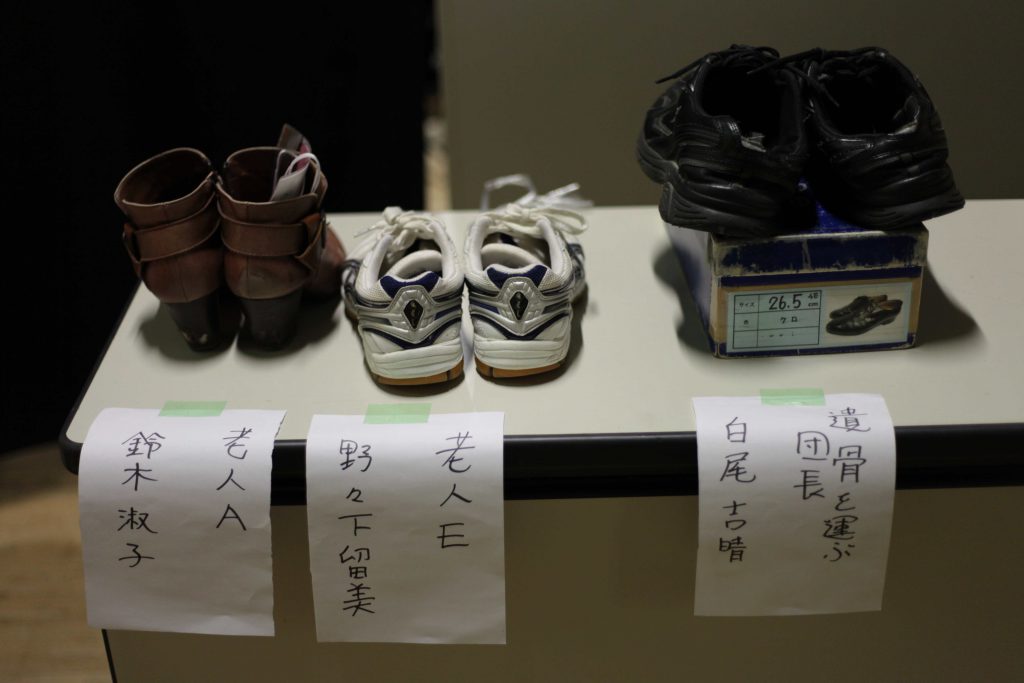

舞台裏には、「遺骨を運ぶ団長」「老人」など役柄の小道具が並んでいる。

そこにはすでに、「戦中」の空気が流れていた。

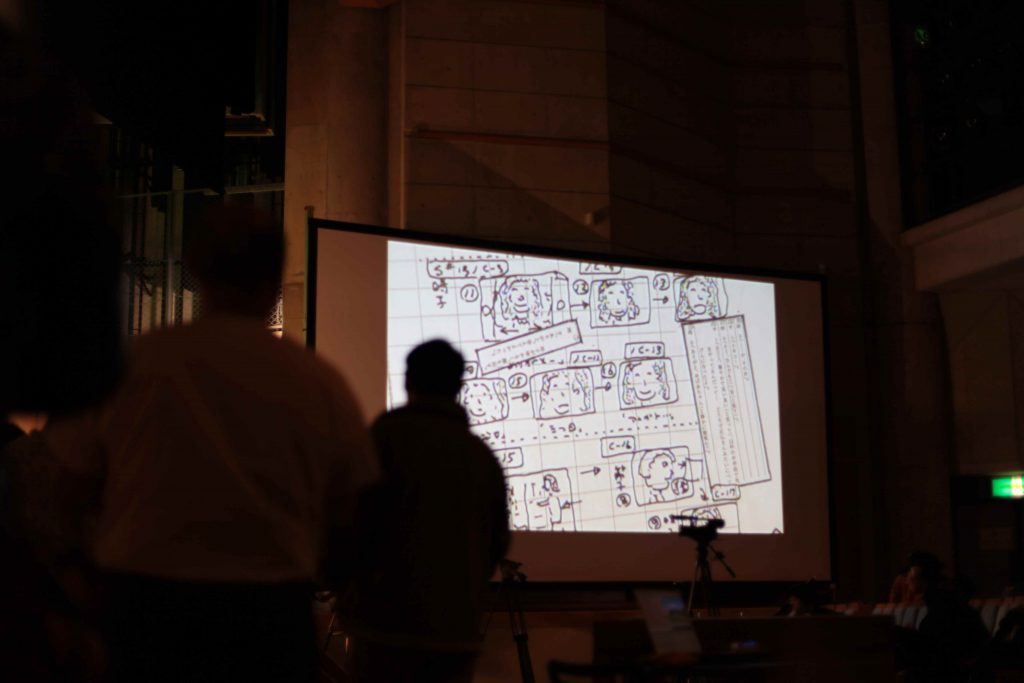

「絵コンテ通りにすすむとつまらない。」

大林監督はそう語る。

思いがけない場面にどう対応するか。直感を信じる覚悟が大切である、と

シーン展開の間に、映画論ならぬ人生論を説きながらワークショップは進行する。

主人公を演じる常盤貴子さんも、自ら参加者に質問を投げかけ、受け答え。

小道具の解説やスタッフ紹介、と休むことなく駆け回る姿は、女優という役柄を超えていた。

各々の役柄に関わらず、知恵を出し合って、ベストなシーンを撮るために自ら率先して動くのが「大林組」のスタイル。その現場の雰囲気は、終始漂う緊張感の中に、細やかな気配りが張り巡らされ、映画への愛と思いやりに満ちていた。

「役作りのためなら」と出兵役を演じる俳優の細山田さんは、本番直前に坊主頭へと変身。

俳優魂を、間近で見ることができた瞬間であった。

命あるものは、すべて音を出す

夜は撮影舞台上に、本映画主題歌の作曲を担当した伊勢正三さんがご登壇。

「6日分の撮影を1日で行うギネス級の挑戦をしています」と監督は伊勢さんにワークショップの実体を明かし、会場をどよめかせた。

伊勢さんは自作「なごり雪」を通して、「古里」を描く事が「世界」に繋がる悦びであることを知ったという。

映画は言葉である、と語る大林監督は、

「命あるものは、すべて音を出す」と話す伊勢さんと共通の見解を共有。

「人間は、ときに戦争という嫌な音を出すけれども、

人の仕草で一番うつくしいとき、それは良い演技となる。」

すでに8時間、ステージ上に置かれたディレクターズチェアに、大林監督は一度も座る事なく撮影は進行していた。

日付が回って、いよいよクライマックス。

日の丸の旗を振って、出征兵士を見送るシーンの撮影に入った。

過去と未来を生きる

映画の終盤、現代の場面で、主人公・時子が駅構内に向かうシーンがある。

私は「戦争反対」のプラカードを持った一群が、時子とすれ違う群衆の一人を演じた。

わずか30秒ほどのシーンであるが、撮影がはじまる「ヨーイ」の声と同時に、

戦後70年目の8月15日を生きていた。

戦後70年目の夏から半年前の2月を振り返ると、より現実味を持って、演じた役柄をリアルな存在に感じることができるのは、幸か不幸か、映画が未来を予言しているからであろうか。

ラストカットは、空襲の様子をビニールを使って特殊効果で撮影。

ビニールの緑と青色部分が映像では真っ赤な炎に変わる。

緑と青の色を炎であると想像し、焼夷弾が降ってくる場面を描いて演じるワークショップ参加者の演技は、

想像力があればどの時代のどんな場面でも、ステージで表現できることを証明する迫真の演技であった。

「客席からは何も見えない。大事なのはフレームの外。映らない場所でも演技をしている人がいることで、フレーム内での演技が活きる。」

月は煌煌と輝き、朝陽がまもなく昇ろうとする頃、16時間に及んだ撮影はクランクアップを迎えた。

「大事なのはフレームの外にある」と、監督の言葉を反芻しながら、撮影以外の場面でも学び多き一日を振り返りながら、眠りに落ちた。

古里映画サミット

翌朝、大林監督は不眠・不休・不食のまま、古里映画サミットの司会進行を務められた。

長岡市・芦別市・上田市・常陸太田市・尾道市・臼杵市の6つの市が「古里映画」によってつながり、一同が臼杵に集う。

「過疎」と呼ばれる全国の地域が、各々の古里の夢を生き生きと語らい、対話をする。

古里と、古里に生きる人と、誠実に向き合ってきた大林監督がつくる「古里映画」だからこそ可能となったサミット。

世代、立場、地域を超えて、各ロケ地で誕生する「映画」のような夢あるストーリーを、大林監督が指揮者となってタクトを振り、それぞれの「古里」紹介を、ステージの観客に披露した。

サミット終了と同時に、短編映画の上映がスタート。

撮影現場でワンシーンごと作り上げたカットが、映画という形になって表現される新鮮さと驚き。

「戦前・戦中・戦後」と、ワークショップ参加者は物語の中を生きる事で、戦中から戦後70年目の夏を1日半の制作中、確かに生きた。

「長生きするわよ。世界から戦争が無くなる日まで。」

劇中「いつまでも、長生きすると思ったけれどなあ。」と亡くなった祖母を想う主人公・時子の台詞に、

母・節子が返す台詞がある。

「長生きするわよ。世界から戦争が無くなる日まで。」

生を与えられた人間が、死者を想い、問いかける。

語らない死者の願いは、死者を想う限り、死後も死者とともに生き続ける。

映画の世界で「夢」を見る力、その「夢」を実現する力をもつ監督の映画は、

死者との「対話」も可能であることを伝えている。

前臼杵市長は、サミットでこう話している。

「市長になりたいと思ってなったのではなく、やりたい事があってそれをやる手段が、たまたま市長だった。」

大林監督もしかり、映画をつくることが目的で、映画監督になったのではない。

映画を使って、何ができるか。何をしたいのか。

今の時代を生きる上で、それが何よりも大切なのではないか。と問いかけた。

2015年8月15日

明日、真珠湾では、昭和20年8月1日の長岡空襲の犠牲者を追悼する「長岡花火」が初めて打ち上げられる。

「世界中の爆弾を花火に変えて打ち上げたら、世界から戦争はなくなるのにな」

貼絵で長岡花火を描いた画家・山下清が、もし戦後70年目の今を生きていたら、彼は何というであろう。

「大林監督の『古里』映画で世界の『古里』がつながったら、世界から戦争はなくなるのにな。」

と言ったりはしないだろうか。と、想いを巡らす戦後70年目の夏、

大林監督は、ロサンゼルス、ハワイ、マーシャル諸島で2012年公開の映画「この空の花ー長岡花火物語」上映会を行う。

何が正しいのか、ではない。

何が大切なのか、を考えることから始めよう。

穏やかな臼杵の一日の中から、世界を見つめよう。

「なごり雪」クランクイン時に、こう綴った大林監督の戦後70年目の夏は、臼杵からつながっている。

参考:株式会社たちばな出版 「日日 世は 好日 2001 五風十雨日記 巻の一 同時多発テロと《なごり雪》」大林宣彦文

あわせて読みたい