今年も8月が過ぎ去った。76年前、二発の原爆が落とされ、戦争が終わった8月。

過去は消えない。いま私たちの立っている地面の上で、数万人もの人の命を奪い、生き残った人たちにも一生残る傷を与えたのが原爆なのだ。

あの日の延長線上にいる私たちは、「原爆」に対しどのように向き合えばいいのだろうか?現在を生きる私たちと、過去のできごとは、どれほど関係あるものなのか。

すぐさま答えが出るわけではない。しかし、時間だけは刻々と経過していく。

これからの時代の継承とは何か。そして、何重もの過酷な経験を乗り越えてきた被爆者の方々とは、どのような存在なのか。長崎被爆者を父に持ち、現在「おりづるの子(東京被爆二世の会)」の事務局次長をつとめる吉田さんにお話を伺った。

父の人生を追体験して知った「原爆」

被爆二世であって、あくまで直接の体験者ではない吉田さんは、どのようにして「原爆」というものを受け取り感じてきたのか。原点は、被爆者であるお父さんの話を自ら聞き取り、追体験するという経験にあった。

「幼い頃から父が被爆者運動をしている姿を見て育ちました。でも思春期を境に親から離れたいという気持ちもあって(笑)、学生生活や社会人生活に強く気を置くように。詳しい原爆体験は長いあいだ聞けずじまいでした」

しかし自身もお父さんも年齢を重ねるにつれ、話をちゃんと聞けるときに聞いておいた方がいいのではないかと考えるように。

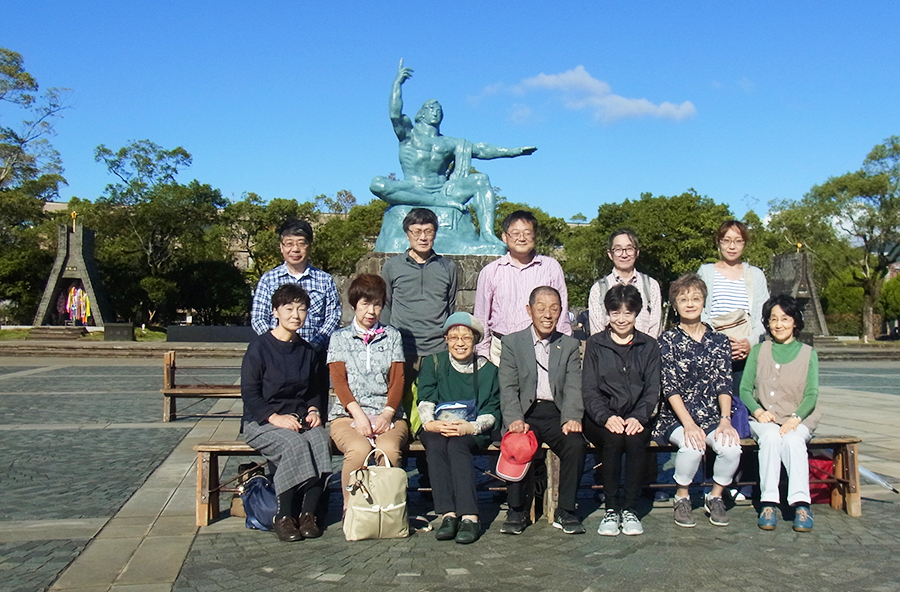

それからお父さんと一緒に長崎を巡り、過去を追想する機会などを通して、原爆体験を段々と知っていった。さらに今まで聞き取ってきた内容を整理し『カンちゃんの夏休み』という小冊子を完成させる(「カンちゃん」とは、お父さんの子どもの頃のあだ名であるそうだ)。子どもでも読める優しい文体で、お父さんの体験がまとめられた本だ。小冊子を作成したことで、父との距離が縮まったと吉田さんは話す。

「父と話をする機会が増えて、『カンチャンの夏休み』で書いた以上のことも聞けるようになりました。じっくり父の体験を解釈し、整理し、言語化する過程を経て、ようやく被爆者であり一人の人として生きる父を受け入れていきました」

「父と話をする機会が増えて、『カンチャンの夏休み』で書いた以上のことも聞けるようになりました。じっくり父の体験を解釈し、整理し、言語化する過程を経て、ようやく被爆者であり一人の人として生きる父を受け入れていきました」

父の人生を追体験し、人となりを感じ取る営みを通して、その背後にある「原爆」により深く思いを凝らすようになったという吉田さん。現在は、どのような気持ちで被爆者運動にかかわり続けているのだろうか。

「私たちが生きているこの日本で、核兵器が使用されて何万人もの人が亡くなったという事実を忘れないでほしい。単に過去のできごとではなく、戦後76年が経った今でもずっと続く問題なんだと忘れないでほしいんですね」

被爆者も私たちと同じ「一人の人」

吉田さんとお父さんとのかかわりを聞きながら、ある疑問が浮かんだ。被爆者とはどのような想いを持つ人々なのか───。多くの被爆者にかかわってきた吉田さんは、こう答えた。

「被爆者の周りの人はみんな傷ついて、みんな亡くなってしまった。だからこそ今、被爆者の方々は76年前に救えなかった家族を助けたい、死を無駄にしたくないと思いながら生きておられるんだと思います。人間は一人で生きているのではない。大切な家族を亡くし自分だけ生き残るというのは、腕がもがれるよりもつらいことなんじゃないでしょうか」

想像もし得ない壮絶な体験を聞くと、戦争を経験していない私たちは、どこか自分とは関係のない世界で起きたできごとのように捉えてしまう。

「でも被爆者の方々も時代は違えど私たちと同じように、広島・長崎、日本で生活をしていた“普通の人”たちなんですよね。でもある日突然、自らを損ね、家族・友人を喪った。被爆をきっかけに、“特別な人”になってしまったというか」

だからこそ、いまを生きる私たちの人生と、被爆者の人生を重ね合わせてみることが、原爆を自分ごととして捉える上で重要だと吉田さんは言う。

「たとえば、私たちが経験する子育てや会社勤めの苦労と、被爆者が人生の困難を乗り越えてきた経験を重ねて、元気づけられるというか。被爆者は決して特別な人ではなく、何気ない日常を生きた“一人の人”なんだと感じることができたとき、被爆体験が自分と関係ないことじゃなくなる」

「そうしてはじめて、被爆者の人生の背後にある原爆っていったい何なんだろう?と想像してみたりね。それがなければ、ただの教科書の勉強ですよね」

一人の人として生きた被爆者と自分自身の人生を重ねてみる。

たとえば筆者であれば、東日本大震災で被災した経験と重ねたとき、「住み慣れた町が一瞬で破壊されたこと」という共通性を通じて、原爆被害の凄惨さをはじめて想起することができた。経験の質も内容も、もちろん全く違う。しかし同じ人間として被爆者の苦しみを感受することができたとき、原爆を「継承」することにもつながっていくのではないだろうか。

次の世代への「継承」とは何か。

「2021年、昨年から約9000人もの方々が亡くなられ、生存されている被爆者は、12万人ほどとなってしまった」

吉田さんは、インタビューのなかでぽつりと語った。

被爆者の減少及び高齢化が進んでおり、戦後という時代に新しい節目が生まれつつある現在、「原爆」をいかに次世代へつないでいくか、継承のあり方が問われている。吉田さんは、「被爆者の人生」と「自分の人生」を重ねて考える“場”の必要性を訴える。

被爆者の減少及び高齢化が進んでおり、戦後という時代に新しい節目が生まれつつある現在、「原爆」をいかに次世代へつないでいくか、継承のあり方が問われている。吉田さんは、「被爆者の人生」と「自分の人生」を重ねて考える“場”の必要性を訴える。

「戦争体験や原爆について投げかけたとき、不快な気持ちになって反撃する人もいれば、受け入れ考える人もいる。被爆者の方がいなくなってしまうこれからの時代、原爆を自分ごとにして考えられる“問いかけの場”があるのもまた、継承において大事なのかなと思いますね」

被爆者一人ひとりの経験はそれぞれ全く違うもの。その経験を知る機会も、平和博物館の展示や自分史、証言活動、『この世界の片隅に』などの映画……と、数多く存在する。いまは何も感じなくとも、時間が経ったあるとき、被爆者の人生や「原爆」をひょんなきっかけから自分と重ね合わせられることもあるかもしれない。

「被爆体験を知れる場や作品を、見て、触れて、心を寄せて、自分ごとにしていく。継承とは、これまで生きてきた自分の経験から原爆を捉えることだと思うんです」

同じ思いをしてほしくない、いまを生きる人への想い。

当事者ではないから、容易にはわかりえない。しかし吉田さんの語りを聞くと、被爆者の方々の喪う苦しみや活動の根っこにある熱量が、少しずつではあるが感じ取ることができる。それは「原爆」とは何かを一足飛びに理解したからではなく、被爆者の方々の人となりが見えてきたからであった。

「被爆者は博愛主義者で理想に燃えてて、未来のみんなを助けよう!と単に思っているのではないんですね。自分は生き延びたからそれでいいと終わるのではなくて、今目の前にいる人をまた同じ目に遭わせたくない。助けたい。という根源的な感情があるのではないでしょうか」

側にいた人が一瞬で命を奪われ、自身も一生残る傷を受ける。人間の存在そのものが揺さぶられる経験を何度もしてきたからこそ、同じ思いをしてほしくない。と、いまを生きている人々に訴えかけてくれているのだ。そんな被爆者の方々が積み上げてきた思いを掬い上げていくことに、今まで遠い存在だった原爆を、自らに近づけて考えるきっかけがあるのではないだろうか。筆者は、被爆者の生き様からそのように感じるのである。

「言語化できないこと」に思いを巡らす

「原爆」を継承するとは、ややもすると抽象的すぎるかもしれない。人となり、人生、経験、思い……。つまるところ何なのだ?そう問われれても、容易に答えを語ることはできないだろう。

けれども、一言では済ませられないことに、一人ひとりの人生を狂わせ、世界全体を震撼させた「原爆」のおぞましさが詰まっているのではないだろうか。そもそも、1945年8月6日、9日に何が起こったのか。

「まだ誰も完全に言葉にできていない」

吉田さんはそのように語る。

「家族や友人を亡くすとか、通ってた学校が無くなっちゃうとか。そういう悲しさ苦しさは他人に見えない心の“傷”ですよね。転んで擦りむき血が流れれば、傷が見えるので周囲も痛みを共感しやすい。だけど悲しい。苦しい。といった感情は、目に見えない。下手したら本人さえも、抱える心の“傷”が一体何なのかわからない。よく考えると、私たちが生きていく中では、見えにくい、わからないことの方が圧倒的に多いと思うんですよね」

「被爆者も、自分の経験を言語化できないことの方が圧倒的に多いと思いますよ。証言するために、伝えるために、わかりやすく話しますが、辛いことはもっと別にあるかもしれない。抱えている100の“傷”のうち、1つか2つ伝えることで、本当は100も伝えたいことがあるんだよ、と我々に感じてほしいんだと思うんですよね」

「原爆」とは何か。なぜその存在を問い続けなければならないのか。被爆者の経験とはなにか。そして私たちはどのように「原爆」に対峙していくのか。それは被爆者ですら、吉田さんですら容易には分からないことごとだった。答えは用意されているものではない。私たちはおそらく「言語化できない」ものにぶつかりながら探っていくしかないのだろう。

「原爆」とは何か。なぜその存在を問い続けなければならないのか。被爆者の経験とはなにか。そして私たちはどのように「原爆」に対峙していくのか。それは被爆者ですら、吉田さんですら容易には分からないことごとだった。答えは用意されているものではない。私たちはおそらく「言語化できない」ものにぶつかりながら探っていくしかないのだろう。

問いを聞くだけでなく、新たな問いを受け取った。そのように感じた、吉田さんのインタビューであった。

あわせて読みたい