山田洋次監督が称賛した戦争歴史小説『紅蓮の街』作者フィスク・ブレットさん。

12月7日生まれの「パールハーバー・ボーイ」が、なぜ日本語で東京大空襲をテーマにした小説を書いたのか。作家、翻訳家、「日本空襲デジタルアーカイブ」創設者、英会話講師と複数の肩書きをお持ちのフィスクさんに、職場のある小田原の英会話教室で、お話を伺いました。

「パールハーバー・ボーイ」と呼ばれて

‐フィスクさんは、12月7日生まれ(ハワイ時間で真珠湾攻撃が行われた日)、『パールハーバー・ボーイ』と呼ばれていたそうですね。そう呼ばれるのは、どんな気持ちでしたか?

フィスクさん: 特別な日に生まれたということは、意識して育ちました。

‐19歳の時に来日されて、どこに住んでいましたか?

フィスクさん: 大阪で2年間を過ごしました。

‐日本語は、初めて学ぶ外国語でしたか?

フィスクさん: 中学校でスペイン語を履修したのが初めての外国語です。でも、スペイン語は大嫌いでした。

‐それはびっくりです。てっきり、語学はなんでもお得意なのかと思いました。

フィスクさん: そんなことないですよ。高校でも語学の履修が必要で、フランス語もありましたが、それよりはスペイン語、と思い再び履修しました。

でもやっぱり辛くて…先生に相談して、他の授業に変えてもらいました。

結局、語学を履修しないと卒業できなかったので、語学の履修が始まる新学期前の夏休みは憂鬱でした。

‐それはそれは。(笑)

フィスクさん: でも、新学期が始まったら、ロシア語のクラスが開講されることになって…!

‐フランス語もスペイン語も嫌いだったけど、ロシア語は学びたかった…?

フィスクさん: ちょうどベルリンの壁が崩壊した頃で、とにかくロシアの存在感が大きい頃でした。

クラシック音楽が好きで、ロシアの作曲家やドストエフスキーの文学にも興味があったというのもあり、とにかく夢中で勉強しました。

ロシア語と出逢わなかったら、一生語学嫌いだったかもしれません…。

でも、その後たまたま日本へ行くきっかけがあって、一番好きになった外国語と出逢いました。

毎朝5時起きで関西弁と標準語を覚えまくった

‐日本語は、どのように勉強されたのですか?

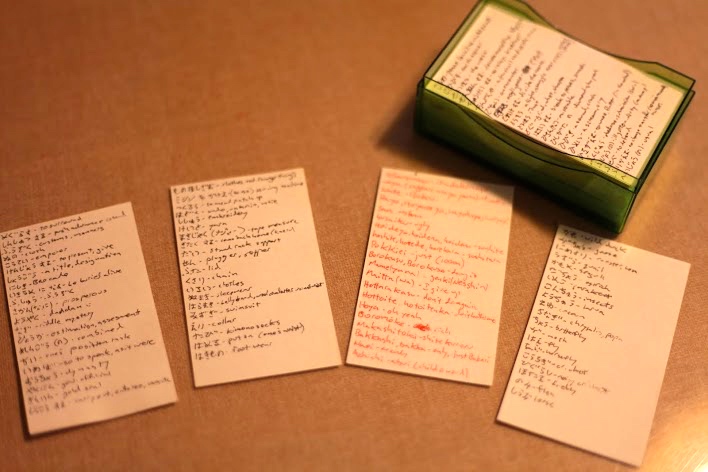

フィスクさん: 朝5時に起きて、前日に話をした人との会話で、わからなかった単語を全部調べる。その繰り返しです。当時のカードがまだあります。

「ものほしざお」、「ミシン」、「やくにん」…。

‐誰とおしゃべりしたのか想像できますね。

フィスクさん: 一日平均50個。とにかく話をしたいから、最初の半年、1年はひたすら単語単語単語。

「薔薇」とか漢字で書けると、「わーすごい!」ってちやほやされるけど、それじゃどうしようもないからね。(笑)

ですから、最初は「書く」というより、とにかく「単語を覚える」ことに集中しました。教室の生徒にも、まずは単語を勉強しなさいって、このカードを見せて説教します。(笑)

‐ははは。(笑)

フィスクさん: 赤ペンで書いてあるのは関西弁。標準語の勉強を優先しましたが…。

‐英語でも小説を以前から書かれていたのですか?

フィスクさん: いえ、書くのがもともと好きなだけでした。語学も好き、歴史も好き、書くのも好き。と、好きなものが全部揃ったので、書いてみました。

‐日本語で書く上での苦労はありませんでしたか?

フィスクさん: 日本語を覚えた時もそうでしたが、あまり苦労したという感覚はないです。

もちろん、努力はしましたけれども、全部新鮮で面白いと思うことが書ける理由です。

嫌いなことは絶対にしません。(笑)戦争関係ですから、決して楽しい内容ではありませんが、書く事そのものが楽しいです。

‐書き上がった本は、出版するためにご自分で営業されたのですか?

フィスクさん: はい。まず一作目の『潮汐の間』を書き終えた後、プリンターで印刷して、紐で綴じて、かなり分厚い原稿でした。(笑)

出版社リストを作って、東京の街を歩きながら一社ずつ「ピンポン!」って、飛び込み営業をしました。

「もし、自分だったら」日本陸軍の歴史に興味

‐そもそも、小説を書こうと思ったきっかけは?

フィスクさん: 「小説を書こう」という意識が最初からあったわけではありません。

「パールハーバーの日」に生まれた事で、小さい頃から戦争を意識していたのが大きいと思います。

曾おじいちゃんは第一次世界大戦、おじいちゃんは二人とも海軍、親父はベトナム戦争の体験者。

そういう家庭で育ったというのもありますし、日本陸軍のあり方にまず興味がありました。

‐日本陸軍?

フィスクさん: はい。特にフィリピンの戦いについて読んでいた時、恐ろしい話が出てきましたね。

衝撃を受けて、詳しく調べると、フィリピンのある地方に行った日本軍は主に東北出身、秋田県あたりから徴兵された部隊だったことがわかりました。

‐それは一作目『潮汐の間』の主人公・森武義二等兵の人物設定と重なりますね。

フィスクさん: はい。登場人物の背景は史実に基づいて書いています。

私も田舎出身(ユタ州)ですから、何かと気になりました…つまり、田舎に生まれ育ったフツーの農家の青年が徴兵されて、最終的に戦場では恐ろしい事件に巻き込まれてしまうわけです。

それに至るまでに、何があったのか、何がそうさせたのか、それが気になって仕方がありませんでした。

それを理解するために、日本の軍隊、特に陸軍の訓練を中心に勉強しました。

徴兵されて陸軍に入った時点で、いきなり人を殺せるような状態にはなりませんよね。

訓練やその後の軍隊経験には、手がかりや答えがあるはずだと考えました。

何事も「もし、自分だったら」と想像することが大切ですし、ただ資料を読むだけではなく、物語を書くのが複雑な心の葛藤や背景を理解する手助けになるのではないか…そういう想いが、小説を書こうと思ったきっかけです。

‐『紅蓮の街』を書こうと思ったきっかけは何でしたか?

フィスクさん: 一作目の『潮汐の間』を書き終わってから、物語の中に出てくる東京在住の登場人物の今後が気になって、自然と二作目が生まれました。

東京大空襲を知ってはいたけれど、詳しく知らなかったので、書き始める前には神保町の古本屋をまわり、資料を集めて自分なりに研究しました。

東京にある「東京大空襲・戦災資料センター」に紹介していただき、実際の空襲体験者とも出会いました。そんな勉強をしながら二作目『紅蓮の街』を執筆しました。

「空襲」の歴史はライト兄弟に原点あり

フィスクさん: 第二次世界大戦についての本は数多く出版されていますが、空襲についての本は比較的少ないですよ。

その「歴史的空白」を埋めようと、カラカス・ケリーさん(ニューヨーク市立大学助教授/アーカイブ創設者)と2010年に「日本空襲デジタルアーカイブ」(http://www.japanairraids.org/)を立ち上げました。

「空襲」という歴史を学ぶ上で、日本が実際に空爆を受け始めた時から、長崎の原爆投下までの期間が注目されますが、どうしてアメリカが「空襲」、「空爆」という戦略をとったのか、それも大切なテーマです。

そもそも、飛行機が「爆撃機」という兵器に進化するまでの歴史や、「戦略爆撃」という思想を理解するには、飛行機ができた時点から考えなければなりません。

その歴史は短いですが、非常に重要で、興味深いです。飛行機そのものが開発されてから原爆投下まではおよそ40年間しかありませんよ。

‐!!!

フィスクさん: 戦争当時のアメリカ陸軍航空軍司令官ヘンリー・アーノルドは、ライト兄弟から直接飛行術を教わりましたし、飛行機誕生(1903年)からわずか40数年の歴史です。

その間、製作者や軍人はどのような考え方で技術改良をして、どのような戦略・戦術を思いついたかそういう視点からも、一般の読者向けに本を書こうと思っています。

‐それを「今」行うという意義もまた大きいですね。

フィスクさん: 意義もありますし、今だからこそできる部分もあります。

戦争体験のある世代はなかなか語ろうとしなかったこともあり、今までは学者や歴史好き以外の人は戦争の話を知る術がなかった気がします。

しかし、今になって、「知りたい」という若い世代が出て来ていると思います。70年を経た「今」だからこそ、できることがあるでしょう。

あわせて読みたい