72年前の8月広島で起きた、大きすぎる衝撃とともに語られる「あの日」。

でも、被害にあった人々の「その後」に目が向けられることはあまりありません。

実は今と変わらない「日常」を、有名な戦争写真のモデルになったおばあさんの語りとともに描く連載の第14回をお送りします。今回は、河内さんが戦時中に受けた傷について。しおらしく曲がった背中に残るガラスの押し込まれた跡。うっかりそのまま見過ごしてしまいそうですが、71年もそこに残る傷はどれほど深かったのでしょうか。痛かったことでしょうか。

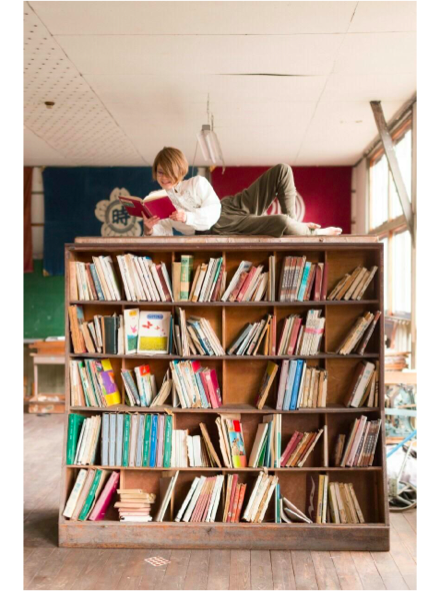

※前回の話はコチラ→【連載⑬】戦争の記憶図書館―焼け野原の幽霊たち

※最初から読みたい方はコチラ→ 【連載①】戦争の記憶図書館-プロローグ

—————

【登場人物】

私:しの

河内:河内光子さん

恵:しのの祖母

坂本:広島ピースボランティアさん

—————

71年間の傷

数年たって頭をパックリ割るようなケガをした酒屋のみっちゃんが「あんたの方が酷かったはずなのに元気じゃね」っていうですよ。

私「河内さんはその時ケガは酷かったんですか」

河内「うん、ガラスが刺さってね。おばさんが進駐軍からもらったいう薬を塗ってくれたんですけど膿んでね。十日ぐらいでガラス片が出てきました。もう一カ月ぐらいしたらまた出てきましたがね」

私の視界には河内さんの頭から腕の方まで入っていますが、一目でわかるような傷跡は見えません。その視線を感じたのか祖母の恵がお茶の湯を足しに台所に立った後ろ姿を見送った河内さんが振り返っていたずらめいた笑顔を浮かべ声を寄せました。

「今跡がありますよ」

「跡はどんなんなるんですか」

「見て。女性同士じゃけえ」

そう言って着ていたニットの上着を脱いで私に背を向けた河内さん。伸縮性のある華やかな色の折り重なるタートルネックのカットソーを裾から肩甲骨のあたりまで捲り上げました。

そこには、くぼみのようなものが2つ。

埋まりこむように周辺の皮膚をそこに集めていました。

できたばかりの痛々しい傷を見るような印象がないのは、傷がすっかり他皮膚の色と同化して彼女の一部のようになっているからでしょう。しおらしく曲がった背中に残るガラスの押し込まれた跡。今は当たり前のような顔をしてそこにあるせいで、うっかりそのまま見過ごしてしまいそうですが、考えて見ると71年もそこに残る傷というのはどれだけ深かったのでしょうか。痛かったことでしょうか。

「あーれ、どしたん」

私たちのいる和室の襖が開いて急須に湯を足して戻って来た祖母の恵が動きを止めました。食い入るように人の裸の背中をのぞき込む若者2人という光景が面白かったのでしょう。

「傷見してもらいよんよ」

「女子会 女子会」

空になった湯飲みからまた湯気が立ち始めました。

「服は血が落ちんけえ捨てました。今思えば取っとればよかった思うんですが」

河内さんを挟んで座っていたピースボランティアの坂本さんも傷を食い入るように見ています。

坂本「この頃は何着ても良かったんですか」

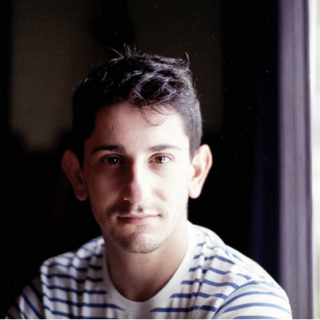

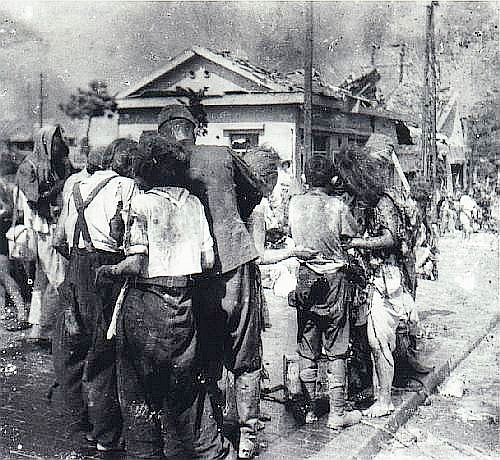

この傷を受けた直後の血まみれになった河内さんの写真と見比べています。

写真の中の河内さんは通っていた女学校の制服ではなく、福岡に住んでいた河内さんのいとこから譲り受けた別の学校の制服を着ていました。後ろから見ると三角襟になっているので、数年後この写真が河内さん本人だということがわかったというエピソード付きの写真です。

「ブラウス着てくるような人もありました」当時は制服もボロボロになってすぐに買い換えれるというものではありませんでした。なので河内さんの通っていた女学校は白い服なら作業着として認めていました。

「(被爆して避難している最中に)父が背中が光っとるけえ揺すってみい言うて、服をはたくとバラバラバラバラ破片が落ちました。大きいのが突き刺さったんでしょうね」

人ごとのようにあっさりとした口調。

「他のところにも刺さっとったんですよ。でもどこいったかわからんようなっとる言うたら

『ほいで頭がイカれとるんよ』言われるんです」

はっはっはと笑う祖母

恵「ほいじゃあ原爆のせい云うことにしときなさい。原爆まではもう秀才で…いうて」

一同(笑)

御幸橋の上で

写真は避難中に通った御幸橋の上で、原爆投下直後の午前11時ごろ撮られたものです。

御幸橋は爆心地から約2.3kmのところに位置し、爆風によって石造の欄干は倒れ、南側は川に落下していました。しかし橋自体は崩れてなかったこと、その御幸橋で罹災証明を発行していたこともあり橋の上は爆心地から宇品方面へ避難する人々でごった返していました。

河内さんは急いで避難して来たために靴を履いていません。

熱戦で焼かれた地面は、とても熱かったと言います。

「ほいで御幸橋の方行ったらズックがいっぱい転がっとるんです

『すいませーん!ズックもろうてええですかー!』って叫んだらね

『バカ!こういう時にいちいち言うもんじゃない!早う履け、あんたらみんな裸足じゃないか!』

一緒に避難した父に言われ、ほうじゃった、って履いたんです。

父は地下足袋じゃけ焼けんかったんですけど」

大工だった父親は分厚い地下足袋を履いていたので焼け跡の上もそのまま歩くことができていました。

「みんなあの時は下駄(ゲタ)でしたからね、学校行きのも建物疎開作業も。

雨の日は裸足。下駄履いてみんなでよいしょよいしょって綱を引いてね」

建物疎開作業とは防火帯を作るために指定された区域の家を処分すること。その作業の人足の大半を学徒が担っていました。兵隊さんが柱を切り、その柱に結んだ縄を列になった学徒が掛け声と共に引き倒して行くのです。足で踏ん張る必要のあるその作業を下駄でやるというのですから、今考えると随分足に負担がかかっていたでしょうね。

「トイレを退けてない家もあったね。建物疎開するけえ便所は退けとらんといかんかったのにそれをやってんないとこもあってね。瓦なんかのける途中に足はめるわけよ。暑い中、着替えもないしね」

と、祖母。祖母も河内さんの同級生で建物疎開に参加していました。

坂本さんは興味津々で身を乗り出します。

「女の子は下駄履いとっちゃったんですね。焼け跡を歩いたお母さんが、焼け焦げた死体を見て、下駄の鼻緒で自分の娘じゃいうのがわかったいう話がありますね。男の子はゲートル?」

「そうですね。うちの兄は広商で白いゲートルでした。それにズックで。県立はみんな白いゲートルじゃったと思います。普通はカーキ色のような色で、それを斜めに巻いて、ひっくり返して巻いて」

河内さんは兄の手つきを真似するように手首を踊らせるのでした。

あわせて読みたい