70年前の6月23日、3ヶ月におよんだ「沖縄戦」が終結した。日本と連合国軍合わせて20万人以上の戦没者を出したとされるこの壮絶な戦い、その体験者たちの記憶が6月19日、デジタル・アーカイブとしてオンライン上にて展開された。長崎原爆、広島原爆、東日本大震災、といった出来事のアーカイブ制作を経て辿り着いた「アーカイブ」の作り方とは。開発者の首都大学東京、渡邉英徳准教授へのインタビュー後編。

既存の「データ」との協業が生んだ「沖縄戦デジタル・アーカイブ」

‐前回記事では「沖縄戦デジタル・アーカイブ」を通じて見えてくることを中心にお話を伺いましたが、このコンテンツはどのような背景から生まれたのでしょうか。

きっかけになったのは「ジャーナリズム・イノベーション・アワード」(リンク挿入)の授賞式で沖縄タイムスさんと出会ったことです。沖縄タイムスとGIS沖縄研究室さんが既に静的データ化していた、沖縄戦の体験者と戦没者の記録がなければ、このスピード感での実現はできなかったと思います。

‐アワードの表彰式が今年の初めということですから、相当なスピード感ですよね。

はい、試行錯誤しながら勢いで進めていった部分は大きいですね。

‐今回の取り組みに特有の、制作上の課題はありましたか?

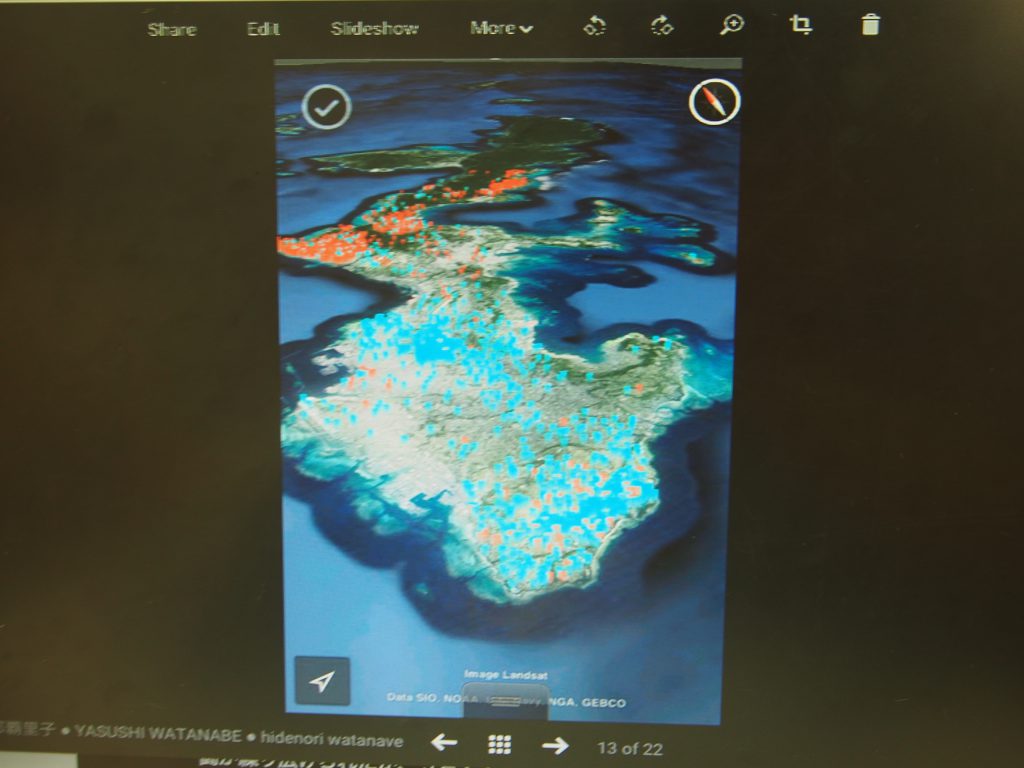

やはり、人の動きを違和感なく再現する、ということですね。今回のアーカイブでは、沖縄戦の開始から終結に至るまでの間で、誰がどこからどのように移動していったのか、どこで誰が亡くなったのかを記録しています。手記などを元にしてマッピングをするときに、「南部をゆっくり移動」のような情報を、矛盾なく動かしていくのは感覚的な部分も大きく、難しいポイントの1つでした。

‐なるほど、だからこそ、あのリアル感も生まれているわけですね。

そうですね。「マッピングしたところで、もしも、ても新しい事実や発見が得られなかったらどうするのかしよう」という不安との戦いでもあったので、こうやってのような動きのあるデータを通じて通して発見を提供できたのは良かったと思っています。

「生々しさ」の体感を実現した「色と手法」の工夫

‐今回のポイントの1つでもある「生々しさ」を表現していく上で、何か特別な工夫などはあったのでしょうか。

入念に議論した点として、死者を表すアイコンの色が挙げられます。開発当初は女性を赤、男性を青で示していました。

ですが、この配色だといかんせんデジタルっぽくなりすぎ、素材の重さをあらわすには役不足です。悩んでいたところ、たまたま手が滑って白を割り当てたところ、これがとてもぴったりと収まり、現在の形となりました。

‐確かに青より白の方が、死者の積み重なりが淡々と迫ってきますね。

また、スマホでも遜色なく見られる、ということも今回のブレイクスルーの1つです。これはナガサキ・アーカイブ以来の技術の蓄積によるものです。アプリで歩きながら見ることができるようになると、それは強い実体験につながると思っています。

‐これまでのアーカイブ・シリーズでもスマホ版、アプリ版を提供していますが、今回のコンテンツとの違いはどこにあるのでしょうか。

これまで制作してきたアーカイブに比べて、メッセージ性が強いコンテンツになっていると思います。沖縄タイムスさんのデータをもとにしているということもあり、メディアの思いが伝わってきますよね。そして死者のデータも含むコンテンツという点も初めてで、戦争とは何なのか、平和に過ごしていた人たちこそ影響を受けるのが戦争である、というメッセージが伝わるコンテンツになっているのではないでしょうか。

アーカイブ・シリーズを通じて得た「コミュニティ」の広がり

‐これまでのアーカイブ・シリーズを通じて変化してきたことはありますか。

ナガサキ・アーカイブから今回のアーカイブに至るまで、よりミニマルなコンテンツになってきていることは感じます。証言もクリックしなければ出てこないし、デザイン面ではこれ以上削ぎ落としようがないほど、ミニマルさを突き詰めています。

インターフェイスに関しても、ナガサキ・アーカイブの初期バージョンをリリースした2010年当時と比べて、やはり世代が変わってきていることも感じます。アーカイブ制作の依頼は次々いただくようになっているのですが、時代に合わせ最適なものをつくっていくという点では、住宅を手がけていく建築家に近いかもしれません。あとは、コミュニティがどんどん広がっているのも、1つの変化だと思います。

‐コミュニティ、というと?

学生や地元の人々など、関わってくださる参加者から輪が広がっている、ということです。こういった作品は、「ガッチリとしたプロジェクトメンバー、というわけではないけれど、なんとなく関わっている」という人が多ければ多いほどよいと考えています。その人達から新しいコミュニティが広がっていきます。

‐理想的な広がり方ですね。その感覚を象徴するようなプロジェクトが、何かあったのでしょうか。

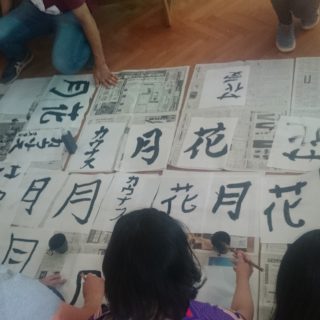

新潟で取り組んだプロジェクトは「コミュニティ」を体現した事例です。学生たちがまず地域に入り込み、それから制作に入っていく。制作自体も、まずは紙の地図の上で参加される高齢の方々が持つ思い出を共有していくことで、スムーズにiPadでの作業に入っていくことができるようになります。仕掛け次第で人は参加してくれるのです。

‐製作者も、まさにコミュニティの一員となっていくのですね。

はい。やはりアーカイブ・シリーズの最初の頃と比べると、「コミュニティをどうつくっていくか」という側面が入ってきたことは大きな違いだと言えます。

アーカイブの中にいる1人が、自分かもしれない

‐沖縄戦デジタル・アーカイブを通じてどのようなことを伝えたいと考えていますか。

繰り返しになりますが、「沖縄戦」という大文字の出来事ではなく、3ヶ月の間に人がどう動いたか実感できることが特にユニークな点です。ひとりひとりの動きから、戦争は実は普通の人の身に降り掛かってくる出来事であること、70年前で終わった話ではなく、今でも起こりうるということ、そして「この中の一人が自分かもしれない」ということを感じてもらえるかと思います。

‐今後、アーカイブ・シリーズについてどのような展望を持っていますか。

今後、複数のアーカイブを横断するメタ・アーカイブを作り始めてもいいかもしれないと思っています。日本の戦争だけではなく、中国、ヨーロッパなどつなげたものを作って、いくことで、歴史の底にある大きな流れが見えてくるかもしれませんね。

あわせて読みたい