生きていたくない、感覚。

はじめてそれを味わったのは、10歳くらいの頃。幼少期に阪神大震災を経験して「生きていられることに感謝しなきゃ」と実感したはずなのに、小学校でいじめられて帰るたびに死を切望した。

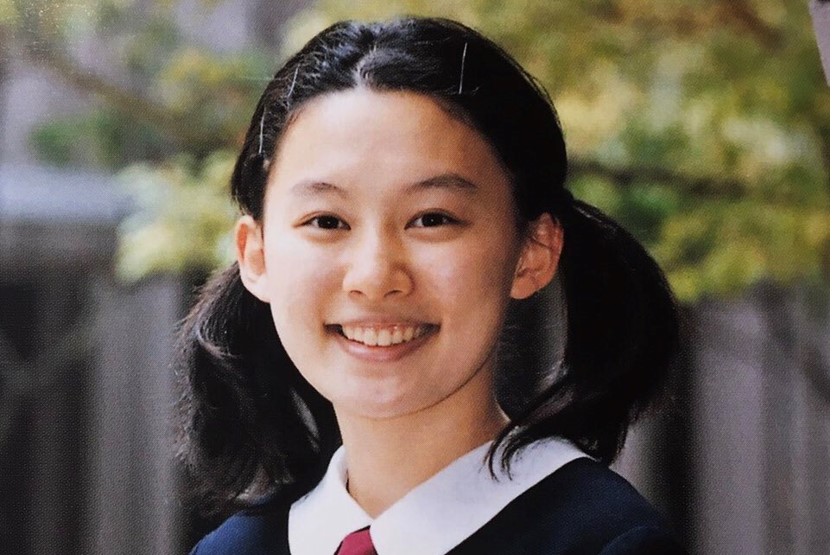

中高生の頃になると、その感覚は重みを増した。2000年前後。世紀末と新しい時代のはざまで、社会全体も閉塞感に苛まれていたのかも知れない。私個人としては、学校生活が息苦しくて仕方なかった。

あれから20年近く経つ。最近、オーストラリア映画『明日、君がいない』を観た。ある一人の高校生が自殺した場面から始まる、10代の若者たちの閉塞感を描いた物語だ。

悩みを抱えてもがき苦しむ彼らは、10代の頃の私に見えた。戦争がなくて、食べるものに困らない“平和な”国で暮らしながら、昔の私には「平和な世の中で生きている」という実感がなかった。

『明日、君がいない』を観て思い出した、孤独や死にたい感覚。「平和だ」と言われる国に生きながら、あの頃の私は閉塞感の中でもがいていた。

10代の頃の「死にたい感覚」

私の高校は、いじめや先生いびりが日常的に起こっている女子校だった。親しくなったクラスメイトは、みんなから好かれていて、彼女のグループに入ることはステータスだった。

一緒に教室移動して、昼ご飯を食べる。私と彼女を含めてグループの人数は五人。私たちの行動は、ボスのような存在である彼女の言動によって決められていた。彼女が「今日の体育の授業は休みたい」と言えば全員が休み、「あの子、嫌いなんよね」とクラスメイトを批判したら、全員がその子と仲良くしてはいけないという暗黙の了解があった。

彼女の親友になりたいと、私と同様に他の四人も思っていただろう。それが、学校を心地良い場所にする唯一の術だと信じていたのだ。

彼女はよく、手首に包帯を巻いていた。トイレで包帯をはずし、横に伸びた赤い傷を私たちに見せた。明らかにリストカットによってできた傷だった。

「かっこいい」

グループの中の一人がそう言うと、彼女の表情がひきつった。私たちは一瞬凍り付いたが、リストカットを見せた本人は笑顔でこう言った。

「昨日、父親と喧嘩して、家の庭で引きずり回されてん。その後にやっちゃったよ」

私もずっと、なんとなく死にたいと思っていた。

小学生の頃は、家庭内では話せるのに特定の場面では話せなくなる場面緘黙症という病気だった。学校にいるとき、授業中は先生の質問に答えられるのに、クラスメイトとは全然話せない。同級生は最初不思議がって、途中からそれはいじめに変わった。中学校では不登校になった。死ねないとわかっていながら、家の2階のベランダから飛び降りたり、食事を5日間抜いたりしたこともある。

だけど、死ねなかった。本当は死にたかったのではなく、“死にたい感覚”を誰かと共有したかったのかもしれない。彼女もきっと、同じように死にたい感覚と戦っているのだと、リストカットの傷を見て思った。

私は、帰宅してからはさみを手首にあてた。少し傷がついたが、彼女のように深くは切れない。私は泣いた。泣きながら、心地よさを感じた。死にたい感覚を持って行く場所は、いつでもここ、私の手首にある。そう思って安心したのかも知れない。

すぐに母に見つかった。はさみを取り上げた母は激怒して、こう言った。

「あんた、平和な日本で育ったのにこんなことして、貧しい国の人たちに申し訳ないと思わへんの」

日本は、平和だろうか。

私の通う高校は、目に見えない暴力にあふれているのだけど。

翌日、学校へ行くと、グループのリーダーの手首を見て「かっこいい」と言った同級生が、机に突っ伏して泣いていた。リーダーの彼女は、いつものように笑いながら私に駆け寄り、抱きつく。

「あんなブス、もう友だちちゃうで。りおちゃんは可愛いな。今度バンドのライブ一緒に行こうな」

グループの他の二人にも、彼女は同じようなことを言った。私たちは輪になった。ひとりグループから除外されても、日常は何も変わらない。これが平和なのか。

青春が輝いているものだなんて、誰が言ったのだろう。

10代の私たちは、こんなに苦しいのに。

映画『明日、君がいない』で蘇った感覚

その後、私もグループから除外され、卒業までの日数を数えながら高校生活を送った。人生でいちばん楽しいと聞いていた高校時代は、つらいことしか覚えていない。彼女たちとは違う大学に進学して、ようやく私は落ち着いた日常を取り戻した。

20代でも苦しいことが何度かあり、「死にたい」感覚が蘇ってきたが、外国の戦争のニュースを見て「日本は平和やね」と言えるようにはなっていた。「平和」という言葉を信じられず、そらぞらしいとすら感じていた高校時代の自分を記憶から消そうとしていた。だって、世界には実際に命をおびやかされている人や、毎日食べるものにも困っている人だっているのだから、そういった人たちと比べれば私は“平和”なのだろう。

オーストラリア映画『明日、君がいない』(2006年)を観たのは今年、2020年になってからだった。監督は当時19歳だったムラーリ・K・タルリ。6人の高校生たちの、誰にも言えない深い悩みを、視点を切り替えながら描いた衝撃作だ。

物語の冒頭で、一人の若者が自殺する。それはいったい誰なのか……映画はその日の早朝にさかのぼり、若者たちの苦しみを自殺の場面まで追う。登場人物全員が自殺してもおかしくないほど打ちのめされていた。

両親からの過剰な期待に限界を感じ追い詰められている兄と、兄とは対称的に両親に愛されていない妹。ゲイであることをカミングアウトしたせいで学校中の生徒からからかわれる少年と、ゲイの少年を友人と一緒に蔑みながら、何かを隠している同級生。彼に想いを寄せているが報われず、自信喪失する少女。尿道の病気でたびたび失禁し、いじめられる転校生――。

みんな追いつめられているのに、誰にも自分の悩みを打ち明けない。つらい者同士寄り添うこともなく、ゲイの少年が、失禁した転校生をばかにしたような目で見る場面もある。

私は、深い悩みを誰にも相談できず、一人で苦しんでいる彼らの姿を見ながら、10代の頃に味わった「死にたい感覚」を思い出した。

映画の舞台となったオーストラリア。16歳のときに一度旅行したことがある。自然豊かで明るい人が多い国という印象だった。苦手だと思っていた海外の印象を変えてくれた最初の国は、オーストラリアだった。

そんな明るいと思えた場所にも、日本と同様に苦しむ若者がいる。10代の世界は、学校と家庭だけであることがほとんどだ。そのどちらにも居場所がないと感じたら。悩みを打ち明ける相手がいないとしたら。若者の日常は、平和と言えるのだろうか。

何に悩み、何を思ったのか

リストカットで死ぬことは、あまりない。

高校時代の友人の他にも、リストカットを繰り返す人たちをたくさん知っているが、その中の数人は「死にたいわけじゃなくて、心を落ち着かせたくて切った」と言っていたし、私もそうだった。

『明日、君がいない』にグロテスクな描写はないが、自殺した若者は、手首を深く切り、泣きながら死に至る。私たちも少し歯車が狂い、本気で「死にたい」と願えば、同じような結末を迎えたはずだ。

私たちの暮らす国には食べ物がある。爆撃に怯えて生きることはない。私は経済的に恵まれた家庭で育ったし、行きたい大学へ行かせてもらった。戸籍もある。恋愛も結婚も自由にできる。

私は平和な世界で生きている。

しかし、電車のホームに立ち線路を見つめていると、生と死の距離があまりにも近いことに気づく。人身事故のアナウンスを聞いても、私たちは悲しまない。「仕事に遅れちゃうな」という焦りは感じても、ホームに身を投げた人が何に悩み、最後に何を思ったのかまでは想像しない。

そして、日常は過ぎる。友人の中には、傷を見せないために夏でも長袖を着ている人もいるが、私の場合、10代の頃のリストカットの傷はあっという間に消えた。

死にたい感覚は、たしかにそこにあったのに、私は10代を生き延びた。『明日、君がいない』で苦しむ高校生たちを見ながら、10代の私を生かしたものは何だったのかと考えた。閉じられた孤独な世界でも、自分の内部に平和を存在させるために、私は何かをしようとは思っていなかった。だけど結果として今、私は生きている。

私が自分の中の平和を取り戻した方法

10代の頃、「学校も家族も、私を理解してくれない」と思いつめたとき、唯一の救いは本だった。

幼い頃から祖父に本をたくさん与えられていた私は、つらい日も楽しい日も、小説を読んで、世界観に浸るのが好きだった。特に繰り返して読んだのは、山田詠美さんの小説『ぼくは勉強ができない』である。時田秀美という名前の高校生の男の子が主人公の小説だった。彼の家庭はそんなにお金もなく、秀美くんは勉強もできない。だが、彼は女性によくもてる。彼の視点やものの考え方は、当時の私が今まで知らなかったもので、衝撃を受けた。

「秀美くんってかっこいいな。彼みたいに物事をとらえられるようになりたい」

目の前の世界がつらいものであっても、本の中には別の世界が広がっている。想像力を羽ばたかせるうちに、私の気持ちも落ち着いていった。

アニメ、映画、音楽、演劇……世の中には、いろいろなエンターテイメントがあふれている。それらは多くの人を慰めているのではないだろうか。文字から無限の想像ができる小説が、私にとっての最高の救いだったように。

「自分の世界はここだけだ」そう思いこんでいると、その世界で何かがうまくいかなくなったとき、私たちは自分の中の平和を失う。もしかするとその世界は、学校や職場、家庭で、逃げたくてもなかなか逃げられないものかもしれない。

もうひとつだけ、自分の世界を作る。実際に環境を変えるのが難しければ、フィクションでもいい。私にとって本が織りなす世界はそうだった。『明日、君がいない』という映画によって蘇った当時の感覚は、なかなか消えない。だけど、この映画は10代の自分を生かした「第三の世界」の存在を思い出させてくれた。ちょっとした工夫で自分のなかに“平和”を作る。そうすると私たちは、未来への小さな灯を見つけることができるのかも知れない。

あわせて読みたい